沢村浩輔

最近、私が気になっている「日常の謎」はロボットです。

いまどきのロボットって本当にすごいですね。

テレビのニュースで紹介されている最先端のロボットは、走ったり、会話をしたり、どう見ても人間としか思えないほど容姿がリアルだったり。

「そんなことができるんだ……」と目が点になります。

―と、書き始めてみたものの、はたして大丈夫だろうか、と少し迷っています。

というのも、私にとっては、あのロボットたちはすこぶる興味深い謎ですが、それは「非日常の謎」ではないのか、という気がするからです。

私が依頼されたのは、あくまでも「日常の謎」について書くことです。

うーむ、ちょっとテーマから外れてるかなあ、と思ったものの、考えてみれば、自走式のお掃除ロボットはすでに多くの家庭で使われているし、介護用のロボットの開発も実用化に近づいていると聞きます。

私が歳をとった頃には、ロボットと暮らす日常がごく当たり前になっているかもしれません。

だとすれば、今、ロボットはゆっくりと「非日常」から「日常」の領域へと移行しつつあるわけです。

それなら、ぎりぎりセーフではないかと、自分に都合よく考えました。

もうひとつ、理系の素養のない私がロボットを語るのはいかがなものか、という逡巡もありましたが、べつにテクノロジーについて語りたいわけではないので、OKとします。

では、何を語りたいのか。

実はこの文章を書きながら、私が思い浮かべているロボットは、SF映画の『スター・ウォーズ』に登場するR2―D2とC―3POです。第一作が公開されたのは私が小学生のときですが、衝撃的でした(すみません、最初の三作しか見ていません……)。

以来、ロボットと聞くと、彼らの映像が脳裏に浮かびます。

現実のロボットではなく、映画の中のロボットを挙げたのは、近い将来、知性を持ったロボットが開発されるだろう、と予測するニュースをどこかで目にしたからです。

ロボットが知性を持つなんて、まさにR2―D2とC―3POだなあ、と感心しているうちに、ある疑問が湧いてきました。

あの二人(と擬人化してしまいますが)の言動に、そこはかとないユーモアがあるのは、彼らの「知性」の産物なのだろうか、と。

私は彼らの造形や性能だけでなく、そのユーモア感覚にも惹かれているのですが、人間の手でつくられた彼らが、ユーモアのセンスを備えているとしたら、当然、作り手によってその性質を与えられた、ということになります。

しかし、そんなことが可能なのでしょうか。

これが能力に関することであれば―たとえばC―3POが、数多くの言語を自在に操るのは、なんとなく納得できます。もちろん驚異的な能力ですが、それは現在の技術の延長線上にあるような気がします。テクノロジーがぐんぐん進歩すれば、いずれ到達できそうではありませんか。

「喜怒哀楽」のような感情の表現についても、「喜び」や「怒り」などを表すことは、もう実現できるのかもしれません。「哀」や「楽」も、そのうち表現可能になって、状況に応じて複数の感情を自在にブレンドできるようになるかもしれません。

「皮肉」とか「嫌み」になると、多少ややこしくなりそうです。そもそもロボットが、皮肉や嫌みを理解できるようになる必要があるのか、若干疑問ではありますが(個人的には、少し怖い気も……)、知性の獲得を目指すのであれば、やはり避けては通れない気がします。

とはいえ、褒め言葉と皮肉の違いをどうやって見分ければいいのか。

ぱっと思いつくのは自己評価との差でしょうか。自己評価を大きく上回る褒め言葉は皮肉と捉えるとか。

しかし自己評価なんて、そのときの気分でけっこう乱高下します。にもかかわらず私たちは、得意の絶頂にあるときでも、自己嫌悪にうちひしがれているときでも、

「あ、こいつ、いま皮肉を言いやがったな」

と正確に判断できるのですから、考えてみれば不思議な話です。

……ちょっと話が逸れましたね。

話題を戻して、では肝心の「ユーモア」はどうでしょうか。正直に言うと私には分かりません。

しかしながら、ユーモアとは何かを、私はうまく説明できませんが(分からないのに、こんなエッセイを書いています)、彼らをつくった人物は理解しているはずです。

それが、きわめて簡略化されたかたちであっても、ユーモアとはどういうもので、どんな要素で構成されていて、インプットに対して、各要素がどう反応して、お互いにどのような作用を及ぼしあった結果、こんなアウトプットになりました、という原理を把握していない限り、ロボットにその性質を与えることができないからです。

つまり、ユーモアを解するロボットが存在するなら、ユーモアは数式で表せるし、法則化もできるわけです。

これって、凄いことだと思いませんか。

もし、そんな数式が発明(発見?)されたら、ぜひ見てみたいと思います。

問題は、その数式を見ても、私には何のことだか、さっぱり分からないだろう、という点なのですが。

- 『腐れ縁』 最東対地

- 『九本指』 山吹静吽

- 『忘れられた犯人』 阿津川辰海

- 『ささやき』 木犀あこ

- 『普通と各停って、違うんですか』 山本巧次

- 『雨の日の探偵』 階 知彦

- 『神々の計らいか?』 吉田恭教

- 『虫』 結城充考

- 『監禁が多すぎる』 白井智之

- 『チョコレートを嫌いになる方法』 辻堂ゆめ

- 『銀河鉄道で行こう!』 豊田巧

- 『方向指示器』 小林泰三

- 『庭をまもるもの』 須賀しのぶ

- 『寅さんの足はなぜ光る』 柴田勝家

- 『脱走者の行方』 黒岩 勉

- 『日常の謎の作り方』 坂木 司

- 『味のないコーラ』 住野よる

- 『鍵のゆくえ』 瀬川コウ

- 『彼らはなぜモテるのだろうか……』 市川哲也

- 『やみのいろ』 中里友香

- 『インデックス化と見ない最終回』 十市 社

- 『文系人間が思うロボットの不思議』 沢村浩輔

- 『街道と犬ども』 石川博品

- 『沖縄のてーげーな日常』 友井 羊

- 『ジャンルという名の妖怪たち』 ゆずはらとしゆき

- 『カロリー表示は私を健康に導くのか』 秋川滝美

- 『終電を止める女』 芦沢 央

- 『女子クラスにおける日常の謎』 櫛木理宇

- 『IBSと遅刻癖』 岡崎琢磨

- 『シューズ&ジュース』 青崎有吾

- 『キャラが立つとは?』 東川篤哉

- 『「源氏物語」のサブカルな顔』 荻原規子

- 『そこにだけはないはずの』 似鳥 鶏

- 『『美少女』に関する一考察』 加賀美雅之

- 『食堂Kの謎』 葉真中顕

- 『寒い夏』 ほしおさなえ

- 『人喰い映画館』 浦賀和宏

- 『あやかしなこと』 平山夢明

- 『あなたの庭はどんな庭?』 日明 恩

- 『日常の謎がない謎』 小松エメル

- 『影の支配者』 小島達矢

- 『「五×二十」』 谷川 流

- 『グレープフルーツとお稲荷さん』 阿部智里

- 『ボールペンを買う女』 大山誠一郎

- 『日常の謎の謎』 辻真先

- 『『サイバー空間におけるデータ同定問題』あるいはネット犯罪量産時代』 一田和樹

- 『囲いの中の日常』 門前典之

- 『カレーライスを注文した男』 岸田るり子

- 『お前は誰だ?』 丸山天寿

- 『世界を見誤る私たち』 穂高 明

- 『名探偵は日常の謎に敵うのかしら?』 相沢沙呼

- 『で、あなた何ができるの?はあ、皇帝だったらたぶん…』 秋梨惟喬

- 『すっぽんぽんでいこう!』 桜木紫乃

- 『右腕の長い男』 麻見和史

- 『坂道の上の海』 七河迦南

- 『彼女は地下鉄でノリノリだった、という話。』 柴村仁

- 『その日常で大丈夫か?』 汀こるもの

- 『成功率百パーセントのダイエット』 小前亮

- 『謎の赤ん坊』 蒲原二郎

- 『一般人の愚痴と疑問』 沼田まほかる

- 『寄る怪と逃げる怪』 高田侑

- 『福の神』 木下半太

- 『マッドサイエンティストへの恋文』 森深紅

- 『私の赤い文字』 大山尚利

- 『となりあわせの君とリセット』 詠坂雄二

- 『美人はなぜ美人なのか』 小川一水

- 『なぜモノがあるのか。』 鈴木光司

- 『この目で見たんだ』 北村薫

- 『運命の糸が赤いのは?』 山下貴光

- 『念力おばさん』 湊かなえ

- 『方向オンチはなぜ迷う?』 山本弘

- 『ゆがむ顔のカルマ』 真藤順丈

- 『子供だけが知っている』 宇佐美まこと

- 『人はなぜ、酒を飲むのか』 薬丸岳

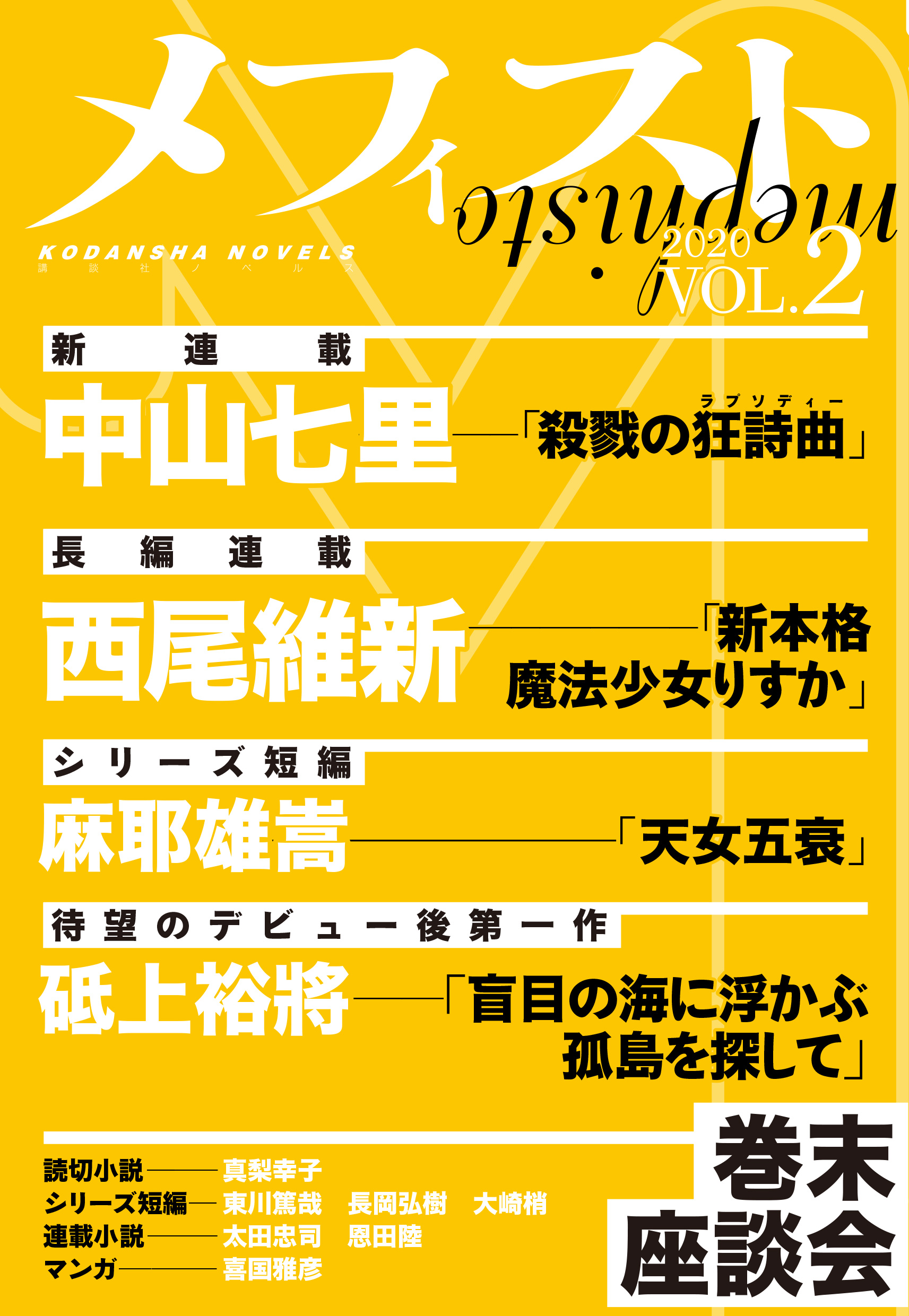

メフィスト 2020 vol.2

メフィスト 2020 vol.2 メフィスト 2020 vol.1

メフィスト 2020 vol.1 メフィスト 2019 vol.3

メフィスト 2019 vol.3 メフィスト 2019 vol.2

メフィスト 2019 vol.2 メフィスト 2019 vol.1

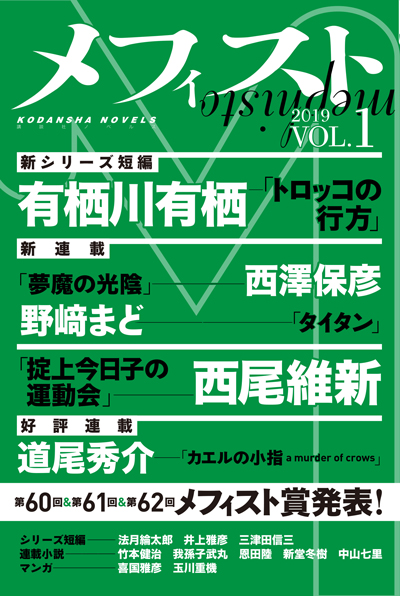

メフィスト 2019 vol.1 メフィスト 2018 vol.3

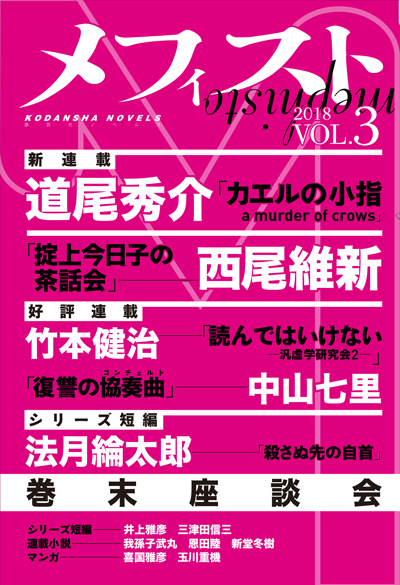

メフィスト 2018 vol.3 メフィスト 2018 vol.2

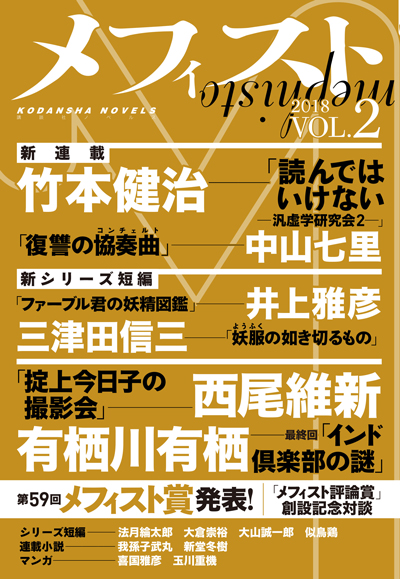

メフィスト 2018 vol.2 メフィスト 2018 vol.1

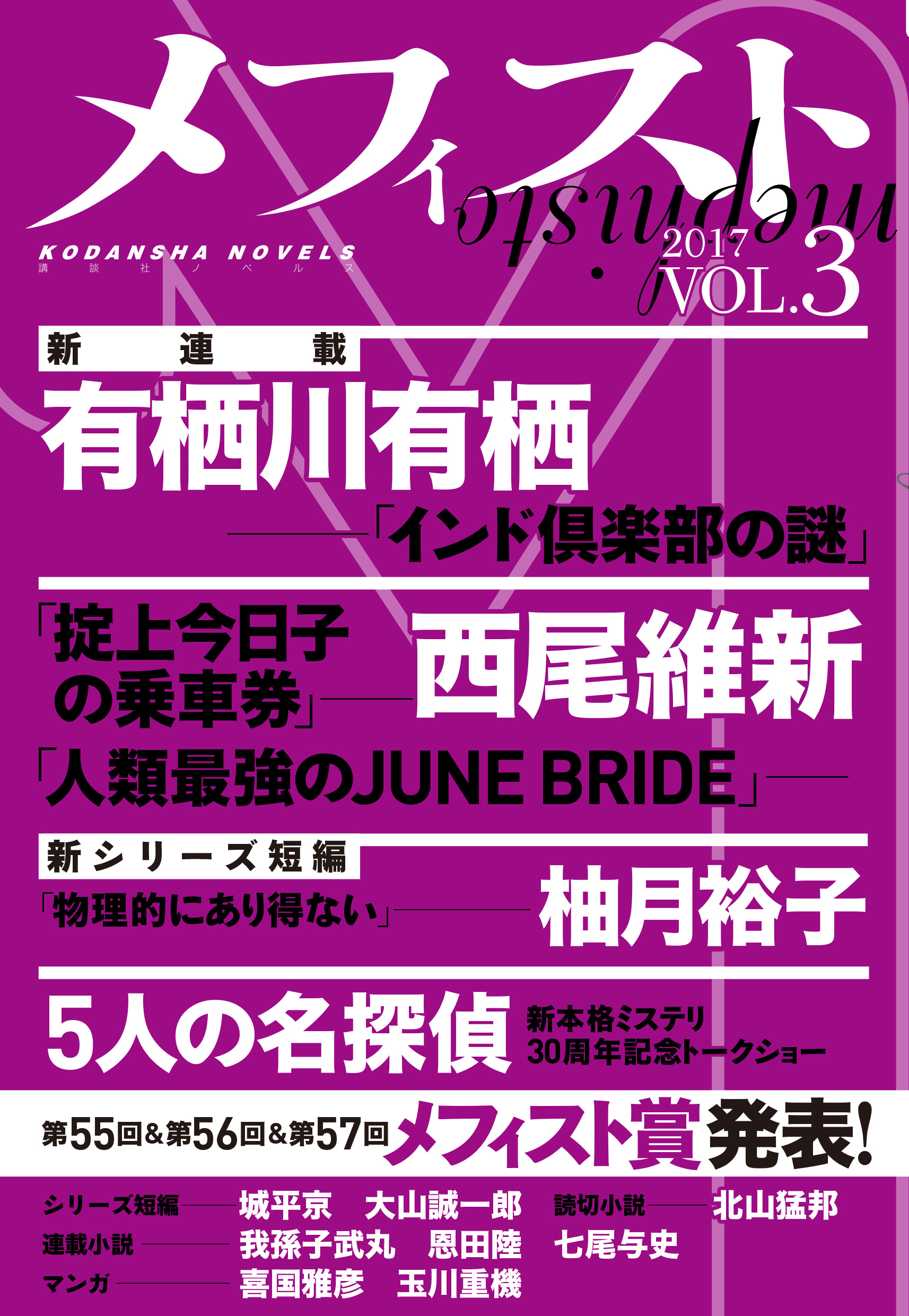

メフィスト 2018 vol.1 メフィスト 2017 vol.3

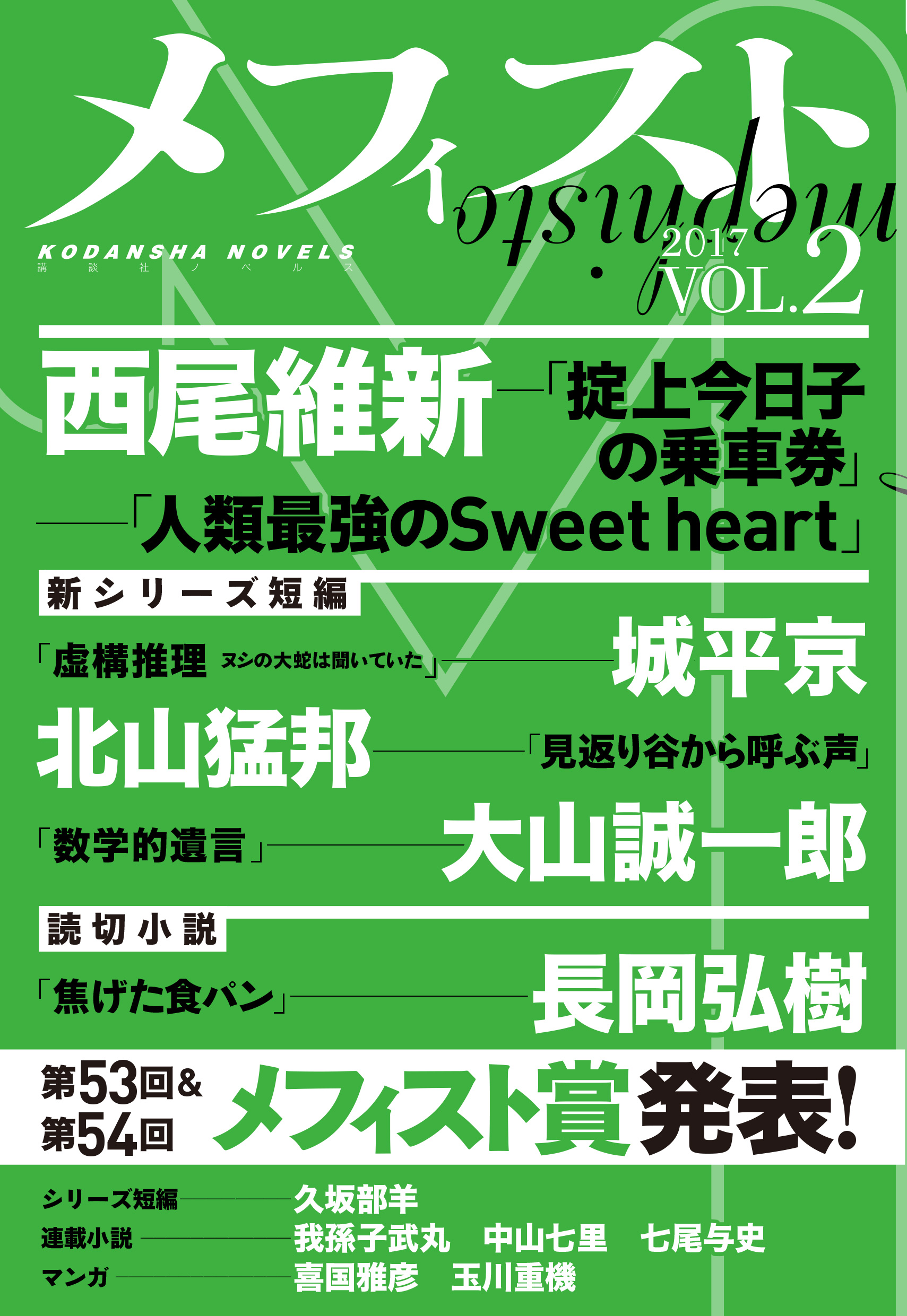

メフィスト 2017 vol.3 メフィスト 2017 vol.2

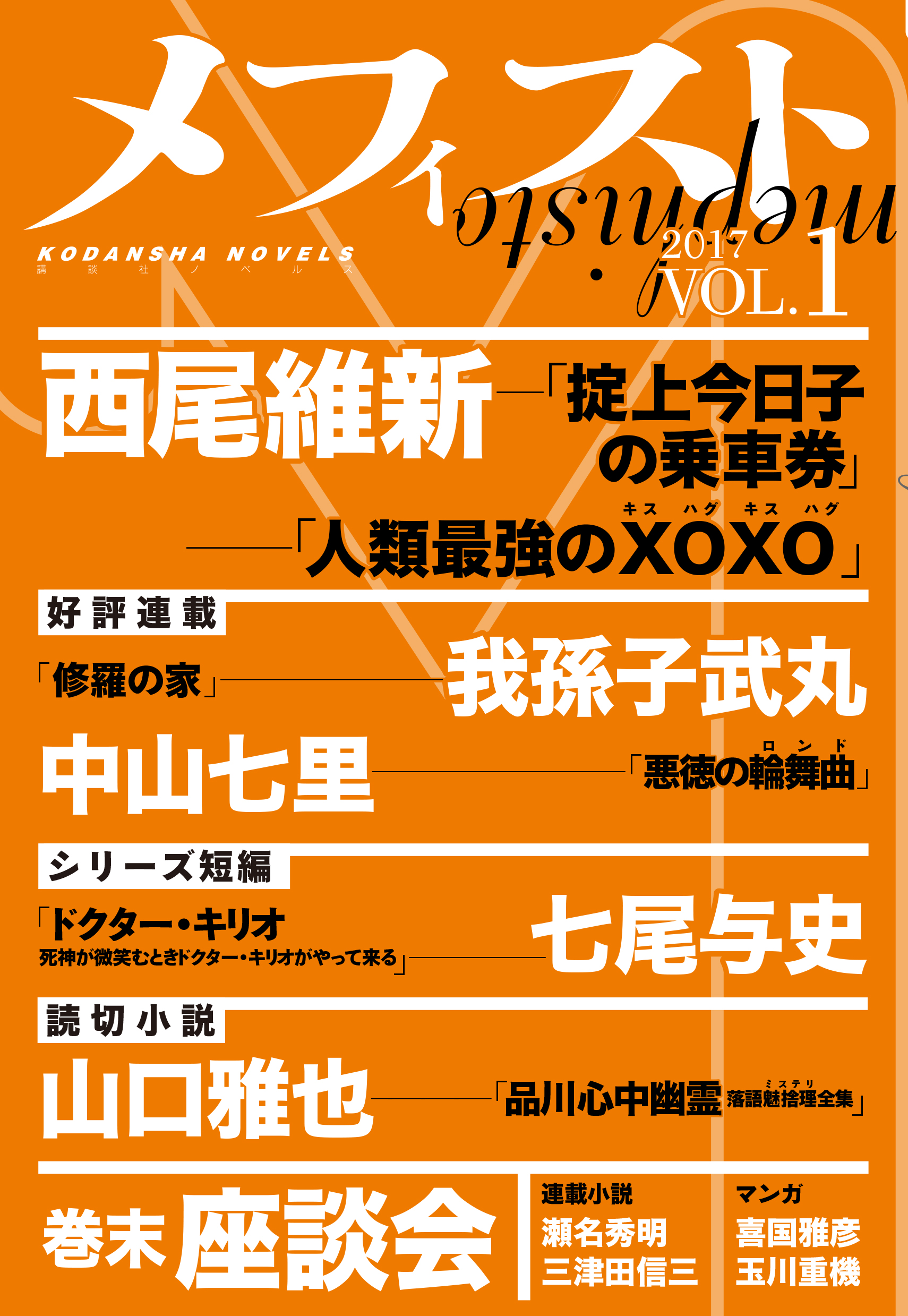

メフィスト 2017 vol.2 メフィスト 2017 vol.1

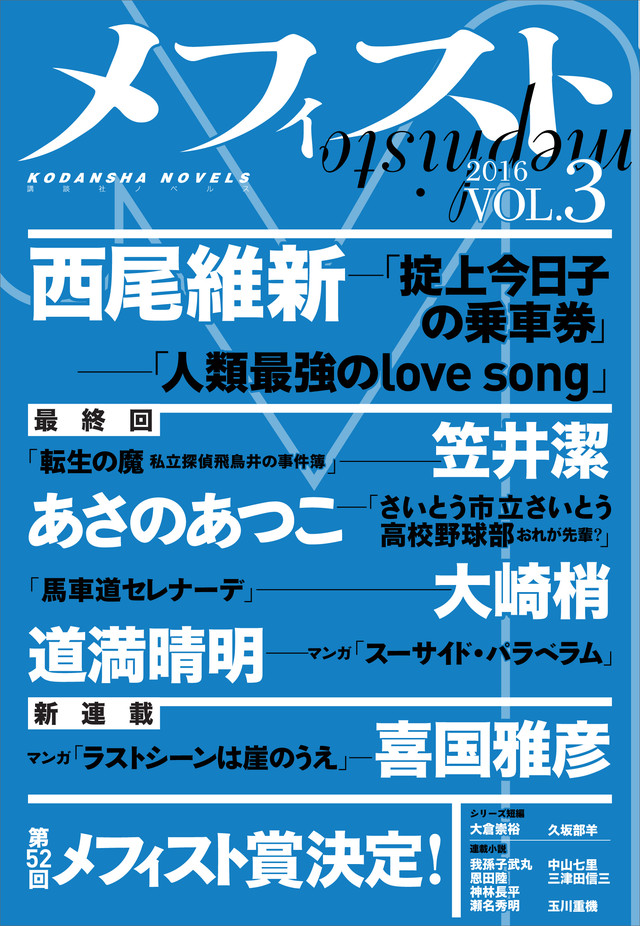

メフィスト 2017 vol.1 メフィスト 2016 vol.3

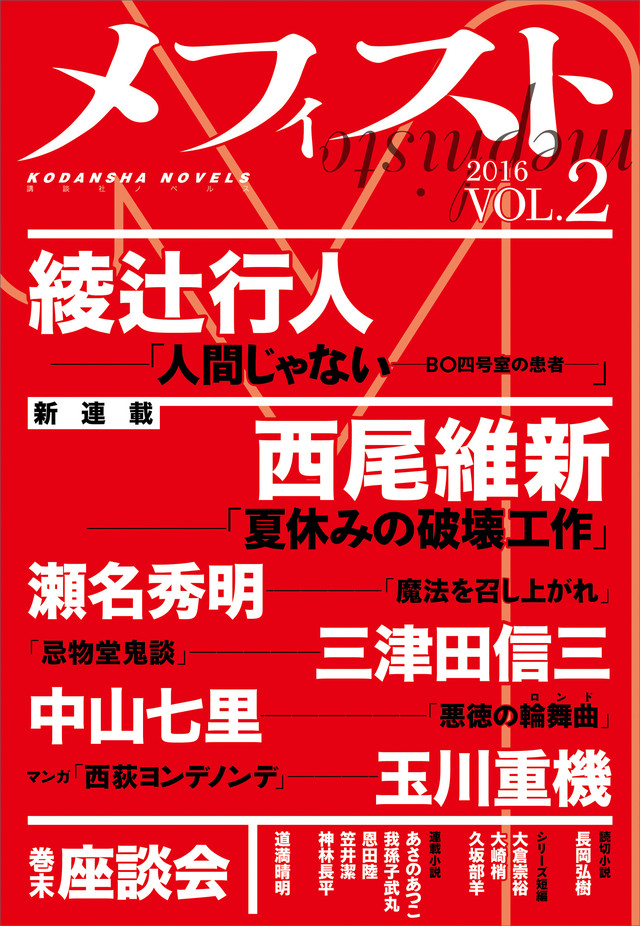

メフィスト 2016 vol.3 メフィスト 2016 vol.2

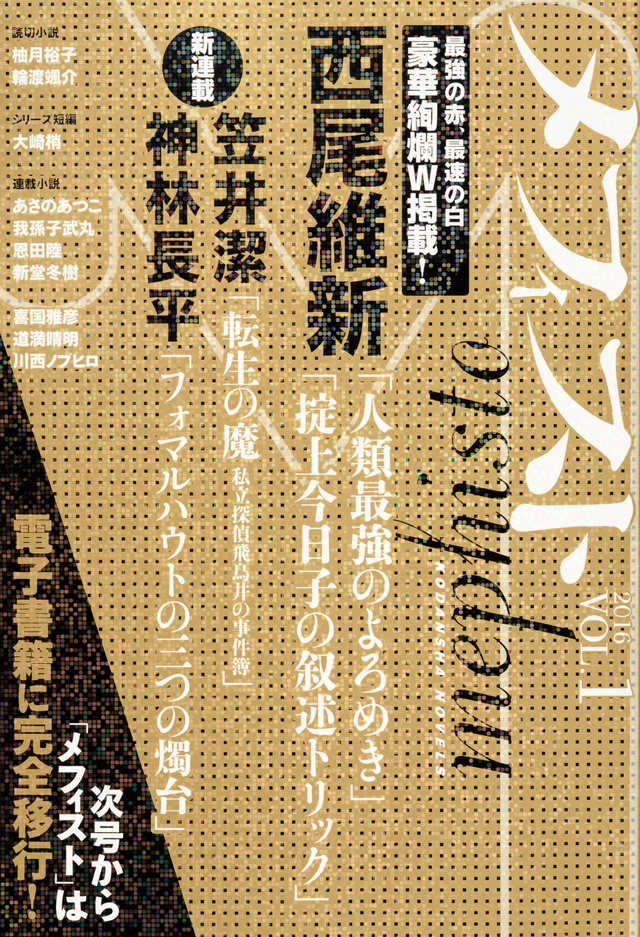

メフィスト 2016 vol.2 メフィスト 2016 vol.1

メフィスト 2016 vol.1 メフィスト 2015 vol.3

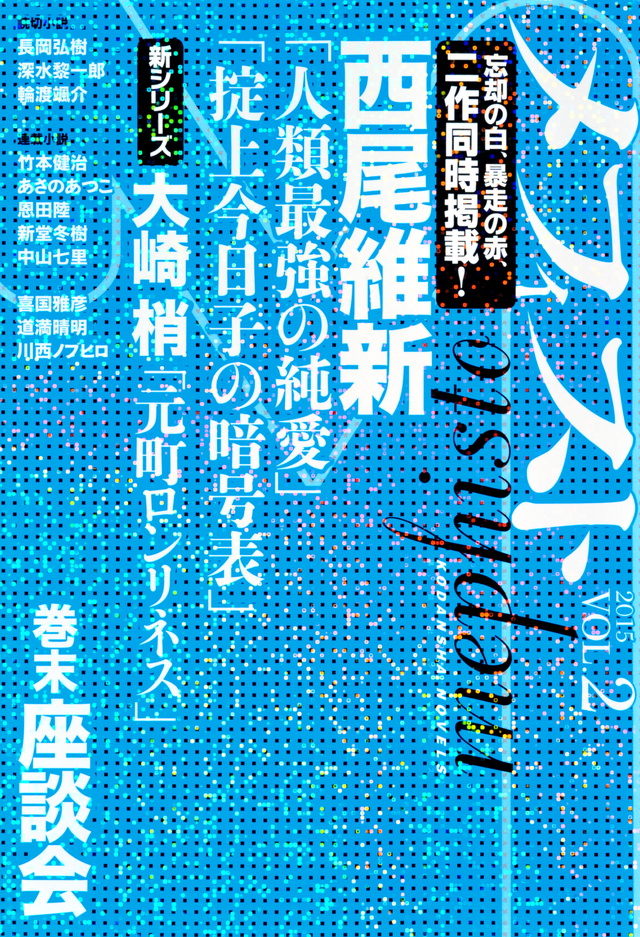

メフィスト 2015 vol.3 メフィスト 2015 vol.2

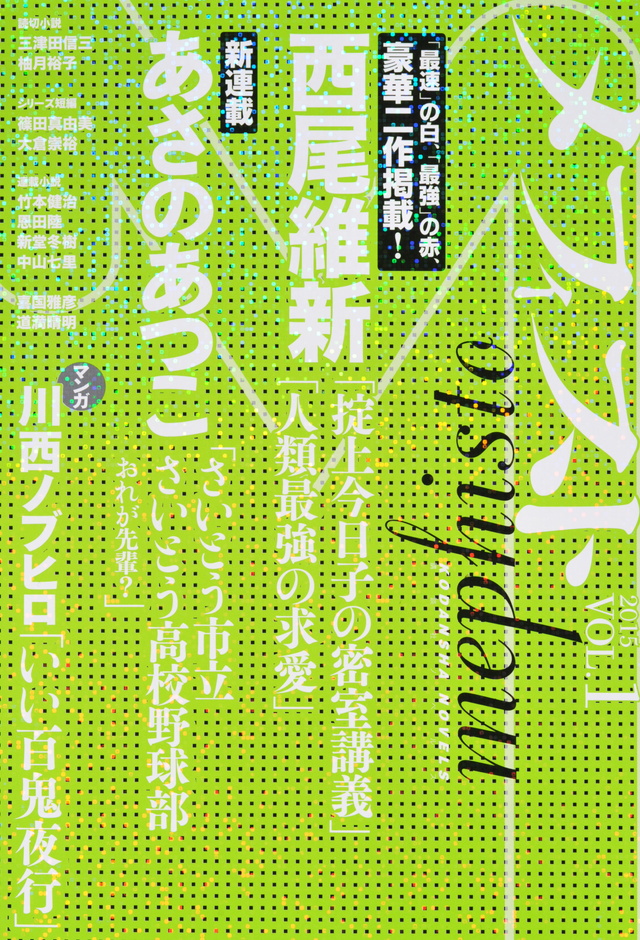

メフィスト 2015 vol.2 メフィスト 2015 vol.1

メフィスト 2015 vol.1 メフィスト 2014 vol.3

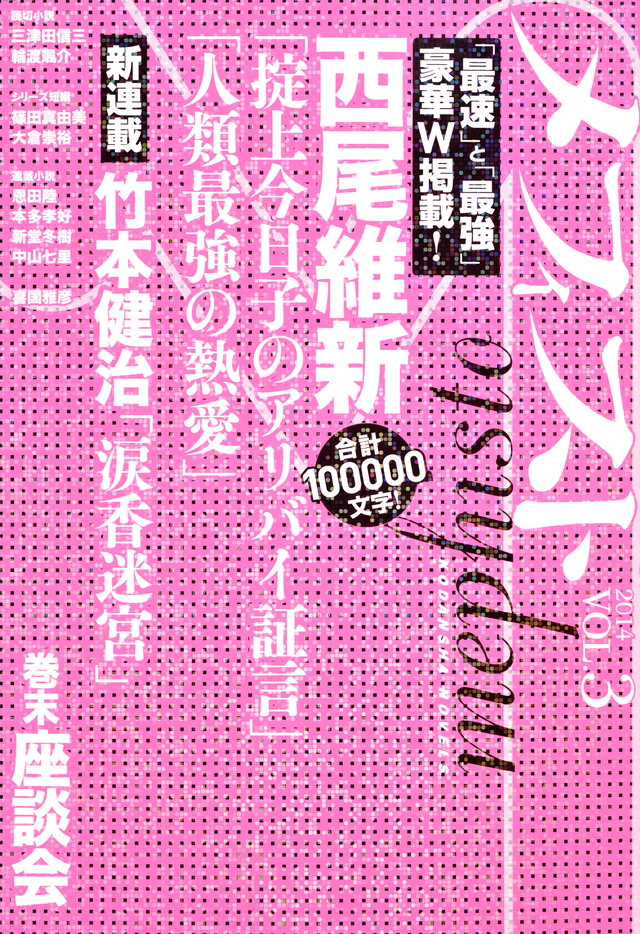

メフィスト 2014 vol.3 メフィスト 2014 vol.2

メフィスト 2014 vol.2 メフィスト 2014 vol.1

メフィスト 2014 vol.1 メフィスト 2013 vol.3

メフィスト 2013 vol.3 メフィスト 2013 vol.2

メフィスト 2013 vol.2 メフィスト 2013 vol.1

メフィスト 2013 vol.1 メフィスト 2012 vol.3

メフィスト 2012 vol.3 メフィスト 2012 vol.2

メフィスト 2012 vol.2 メフィスト 2012 vol.1

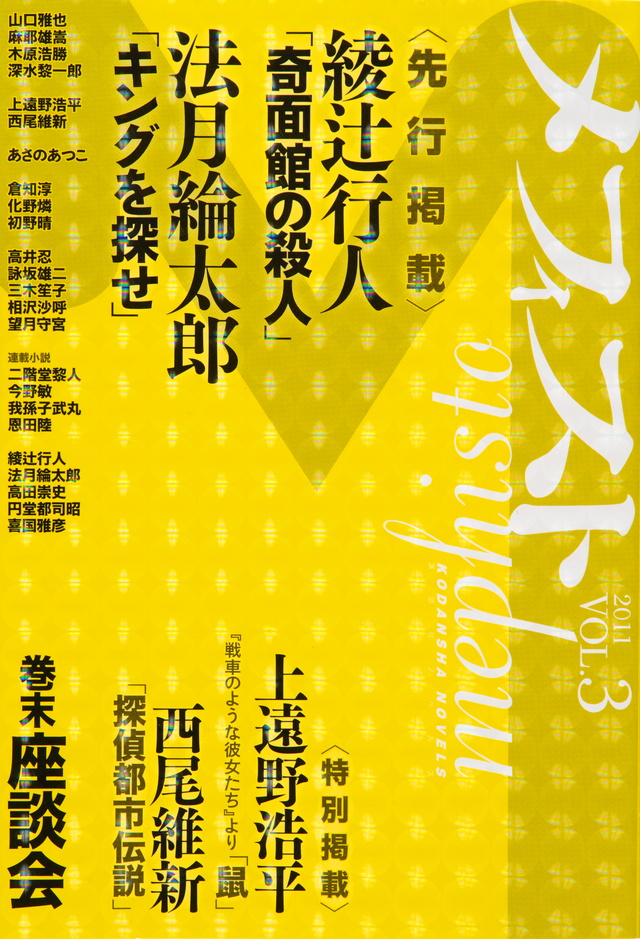

メフィスト 2012 vol.1 メフィスト 2011 vol.3

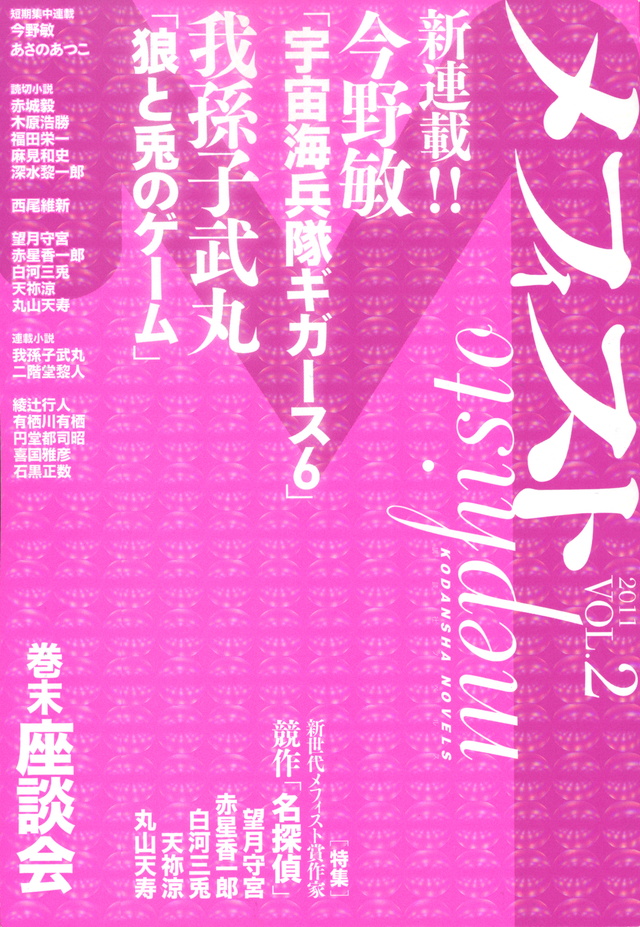

メフィスト 2011 vol.3 メフィスト 2011 vol.2

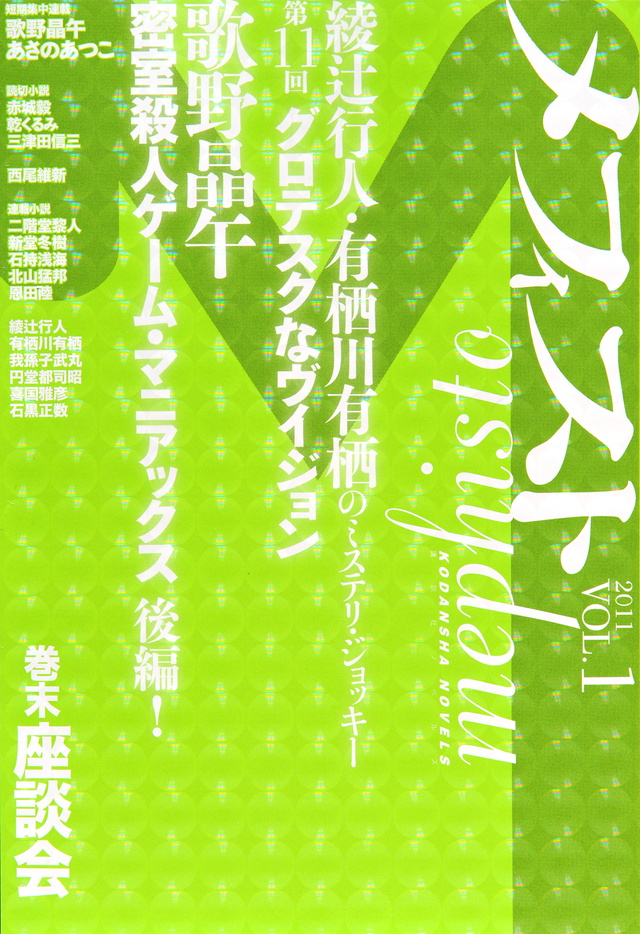

メフィスト 2011 vol.2 メフィスト 2011 vol.1

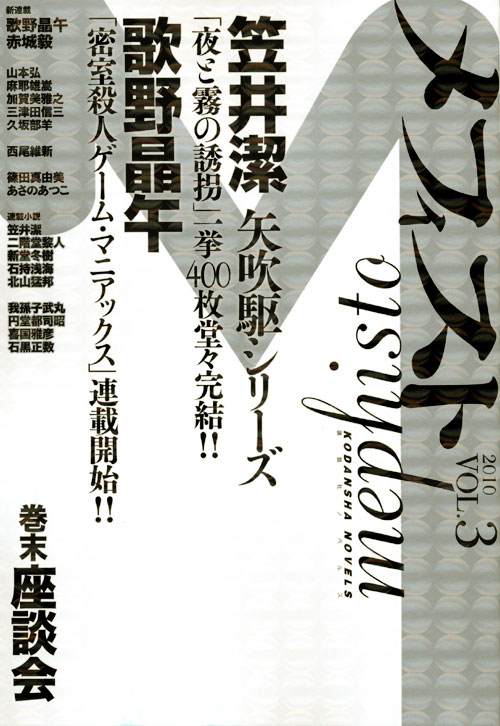

メフィスト 2011 vol.1 メフィスト 2010 vol.3

メフィスト 2010 vol.3 メフィスト 2010 vol.2

メフィスト 2010 vol.2 メフィスト 2010 vol.1

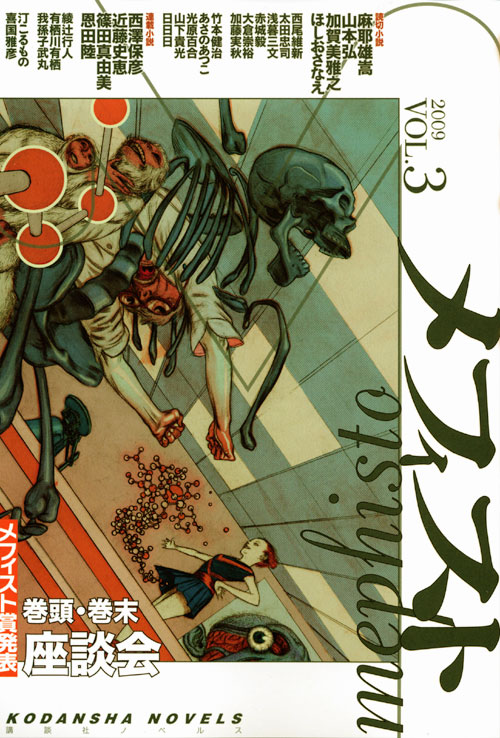

メフィスト 2010 vol.1 メフィスト 2009 vol.3

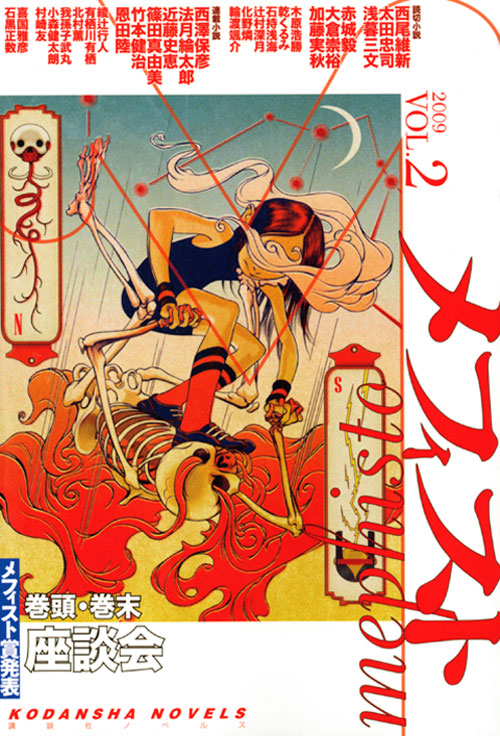

メフィスト 2009 vol.3 メフィスト 2009 vol.2

メフィスト 2009 vol.2 メフィスト 2009 vol.1

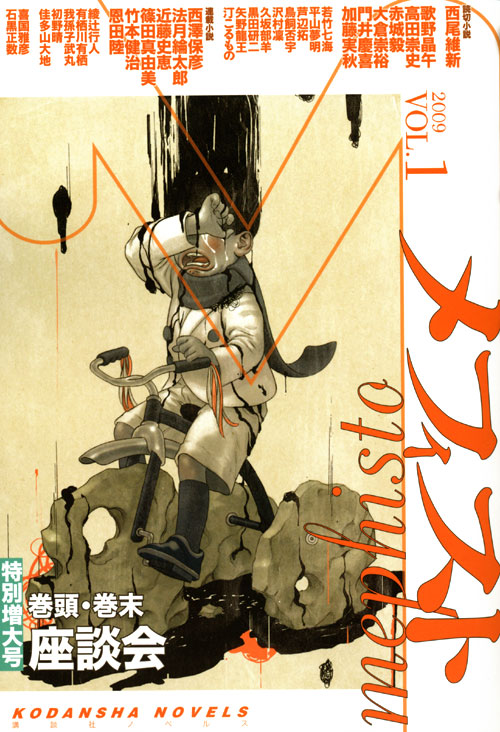

メフィスト 2009 vol.1