七河迦南(ななかわ かなん)

わたしの感覚器はおおむねあまり感度がよくない。

目も悪いし鼻も悪いし耳もいまいちである。残念なことに味覚もあんまり鋭敏ではないらしい。

そのせいなのか、単に注意力が散漫なせいなのか、よく道を間違えたり方角がわからなくなったりする。

ずっと前、夜遅く東北方面から都内の一般道に車を乗り入れた時などは、早々に首都高速に乗って神奈川方面に向かうはずだったのに、何度引き返しても目指すインターに入れなかった。半ばパニック状態になって深夜の東京を走り回り、いつのまにか覚えのある高速道路を南下して都内から離脱できた時には夜明け近くになっていた。

ただ、ケガの功名か、その感覚の混乱から、ちょっとだけ不思議な光景をかいまみられる時があるようだ。

その日わたしは用事で、ある小学校に出向かなければならなかった。その帰り道、斜面に広がる閑静な住宅街を登りつめ、下りにかかった時、視界に飛び込んできたその光景に、わたしは一瞬、目を疑った。

緑に彩られた一戸建ての家々の間を坂道は緩やかに真直ぐに下っていき、下り切ったところで視界を横切る国道を越えると今度は緩やかに登りながら森や家々の間を抜けていき――

そして遠い道の果て、でもわたしの正面、ほとんど目の高さに、海が見えた。

腕を肩の高さに上げて真直ぐに伸ばしたその先。

足が地面を離れて、このまま平行に宙を歩いていけたら、その空の通路がそのまま海に届くように思えて、わたしはしばし立ち尽くしてしていた。

わたしは考えてみる。さっきまで、きつい坂を上ってきたこの場所は、山といわないまでも少なくとも丘ではある。少なくとも海抜何十メートルかはあるだろう。海が同じ高さにあるわけはない。

これは目の錯覚なのだろう。斜面にいることで角度の感覚がおかしくなっている。だから目の前のきつい下り坂をそれほどとも感じず、その先、国道の向こうに続く民家やお寺や団地、その向こうのマリーナは海に向かって徐々に低くなっていくはずなのにそう感じられなくて、まるで海がわたしと同じ高さにあるように見える。そういうことだ。

しかしそう自分に言い聞かせても、海が真正面に見える、という自分の感覚が変わるわけではない。

わたしは擂り鉢のような世界にいるというこの感覚につかの間浸っていた。

ここは海面より下の世界。巨大な箱庭のように、海に囲まれたその中に、山や家や森や道が配置されている。そしてその端の端まで登り詰めていくと、そこでは擂り鉢の縁までひたひたと迫ってきて、あふれてきてしまいそうな海を覗き込むことができる、そんな気がした。

まともに考えたら恐ろしい世界のはずだけれど、それはとても美しく見えて、次の仕事に向かって丘を下っていかなければならないのが残念だった。

七つの小さな海を見下ろす高台に立つ児童養護施設の物語。その輪郭が鮮明に見えてきたのは、それからだったような気がする。

***

「日常の謎」というジャンルがあることは知っていた。でも自分が書いているのがそこに入れてもらえるようなものだという自覚はなかった。

鮎川哲也賞を頂くことになり、担当編集者とお話した時、

「今回の最終選考に残ったのは本格ものが2つ、日常の謎が2つだったんです」

と言われて、

「ふーん……それでわたしのは本格の方で……えっ違う……んですか?」

とか聞いたぐらいだから、「日常の謎」の何たるかがわかっているはずもない。

それから三年、今も自分の中で「本格」と「日常の謎」はあまり明確に線引きできていない。

そこに「殺人」や「死体」があってもなくてもいい。ただ不思議な風景を描き出したいと思う。好きなテーマの一つが「人間消失」なのはそのせいだろう。

「確かにたった今駆け上がっていったはずの少女の姿がそこになく、行き止まりの非常階段の天辺に彼女が羽織っていたサマーカーディガンだけが引っかかっている」

これは以前書いた「夏期転住」という短編の一部である。どこまで達成できているかわからないが、シンプルで鮮やかな場面に惹かれる。

哀しいことに、現実の視力同様幻視の力も弱いようで、あまり生き生きと細部まで映像を思い浮かべる力には恵まれておらず、目を凝らして何度も見返さないと見えてこないのだが。

さて、美しい謎にはその不可思議さに見合った意外で衝撃的な真相こそふさわしい。そうずっと信じてきた。

でもときどき思うこともある。たとえ合理的な解決はなくても、謎はそのままで美しい、と。

雨の夜の赤頭巾や、ロープウェイに葉っぱを残して消える男の子と老人、六面とも真っ白のルービックキューブ。先達が見せてくれた風景はそれだけで十分魅力的だ。

そして自分も地下道の行き止まりに、衣装ダンスの奥に、探しているのはトリックなのか異世界の入り口なのか、ときどきわからなくなり、答えのある謎もそうでない謎も等しく美しく思えてくる。

そんなわけで、わたしは今日も境界線の上をふらふら歩きながら、新しい謎を描く映像を探している。次は解ける謎だろうか、それとも解き得ない謎だろうか、と考えながら。

- 『腐れ縁』 最東対地

- 『九本指』 山吹静吽

- 『忘れられた犯人』 阿津川辰海

- 『ささやき』 木犀あこ

- 『普通と各停って、違うんですか』 山本巧次

- 『雨の日の探偵』 階 知彦

- 『神々の計らいか?』 吉田恭教

- 『虫』 結城充考

- 『監禁が多すぎる』 白井智之

- 『チョコレートを嫌いになる方法』 辻堂ゆめ

- 『銀河鉄道で行こう!』 豊田巧

- 『方向指示器』 小林泰三

- 『庭をまもるもの』 須賀しのぶ

- 『寅さんの足はなぜ光る』 柴田勝家

- 『脱走者の行方』 黒岩 勉

- 『日常の謎の作り方』 坂木 司

- 『味のないコーラ』 住野よる

- 『鍵のゆくえ』 瀬川コウ

- 『彼らはなぜモテるのだろうか……』 市川哲也

- 『やみのいろ』 中里友香

- 『インデックス化と見ない最終回』 十市 社

- 『文系人間が思うロボットの不思議』 沢村浩輔

- 『街道と犬ども』 石川博品

- 『沖縄のてーげーな日常』 友井 羊

- 『ジャンルという名の妖怪たち』 ゆずはらとしゆき

- 『カロリー表示は私を健康に導くのか』 秋川滝美

- 『終電を止める女』 芦沢 央

- 『女子クラスにおける日常の謎』 櫛木理宇

- 『IBSと遅刻癖』 岡崎琢磨

- 『シューズ&ジュース』 青崎有吾

- 『キャラが立つとは?』 東川篤哉

- 『「源氏物語」のサブカルな顔』 荻原規子

- 『そこにだけはないはずの』 似鳥 鶏

- 『『美少女』に関する一考察』 加賀美雅之

- 『食堂Kの謎』 葉真中顕

- 『寒い夏』 ほしおさなえ

- 『人喰い映画館』 浦賀和宏

- 『あやかしなこと』 平山夢明

- 『あなたの庭はどんな庭?』 日明 恩

- 『日常の謎がない謎』 小松エメル

- 『影の支配者』 小島達矢

- 『「五×二十」』 谷川 流

- 『グレープフルーツとお稲荷さん』 阿部智里

- 『ボールペンを買う女』 大山誠一郎

- 『日常の謎の謎』 辻真先

- 『『サイバー空間におけるデータ同定問題』あるいはネット犯罪量産時代』 一田和樹

- 『囲いの中の日常』 門前典之

- 『カレーライスを注文した男』 岸田るり子

- 『お前は誰だ?』 丸山天寿

- 『世界を見誤る私たち』 穂高 明

- 『名探偵は日常の謎に敵うのかしら?』 相沢沙呼

- 『で、あなた何ができるの?はあ、皇帝だったらたぶん…』 秋梨惟喬

- 『すっぽんぽんでいこう!』 桜木紫乃

- 『右腕の長い男』 麻見和史

- 『坂道の上の海』 七河迦南

- 『彼女は地下鉄でノリノリだった、という話。』 柴村仁

- 『その日常で大丈夫か?』 汀こるもの

- 『成功率百パーセントのダイエット』 小前亮

- 『謎の赤ん坊』 蒲原二郎

- 『一般人の愚痴と疑問』 沼田まほかる

- 『寄る怪と逃げる怪』 高田侑

- 『福の神』 木下半太

- 『マッドサイエンティストへの恋文』 森深紅

- 『私の赤い文字』 大山尚利

- 『となりあわせの君とリセット』 詠坂雄二

- 『美人はなぜ美人なのか』 小川一水

- 『なぜモノがあるのか。』 鈴木光司

- 『この目で見たんだ』 北村薫

- 『運命の糸が赤いのは?』 山下貴光

- 『念力おばさん』 湊かなえ

- 『方向オンチはなぜ迷う?』 山本弘

- 『ゆがむ顔のカルマ』 真藤順丈

- 『子供だけが知っている』 宇佐美まこと

- 『人はなぜ、酒を飲むのか』 薬丸岳

メフィスト 2020 vol.2

メフィスト 2020 vol.2 メフィスト 2020 vol.1

メフィスト 2020 vol.1 メフィスト 2019 vol.3

メフィスト 2019 vol.3 メフィスト 2019 vol.2

メフィスト 2019 vol.2 メフィスト 2019 vol.1

メフィスト 2019 vol.1 メフィスト 2018 vol.3

メフィスト 2018 vol.3 メフィスト 2018 vol.2

メフィスト 2018 vol.2 メフィスト 2018 vol.1

メフィスト 2018 vol.1 メフィスト 2017 vol.3

メフィスト 2017 vol.3 メフィスト 2017 vol.2

メフィスト 2017 vol.2 メフィスト 2017 vol.1

メフィスト 2017 vol.1 メフィスト 2016 vol.3

メフィスト 2016 vol.3 メフィスト 2016 vol.2

メフィスト 2016 vol.2 メフィスト 2016 vol.1

メフィスト 2016 vol.1 メフィスト 2015 vol.3

メフィスト 2015 vol.3 メフィスト 2015 vol.2

メフィスト 2015 vol.2 メフィスト 2015 vol.1

メフィスト 2015 vol.1 メフィスト 2014 vol.3

メフィスト 2014 vol.3 メフィスト 2014 vol.2

メフィスト 2014 vol.2 メフィスト 2014 vol.1

メフィスト 2014 vol.1 メフィスト 2013 vol.3

メフィスト 2013 vol.3 メフィスト 2013 vol.2

メフィスト 2013 vol.2 メフィスト 2013 vol.1

メフィスト 2013 vol.1 メフィスト 2012 vol.3

メフィスト 2012 vol.3 メフィスト 2012 vol.2

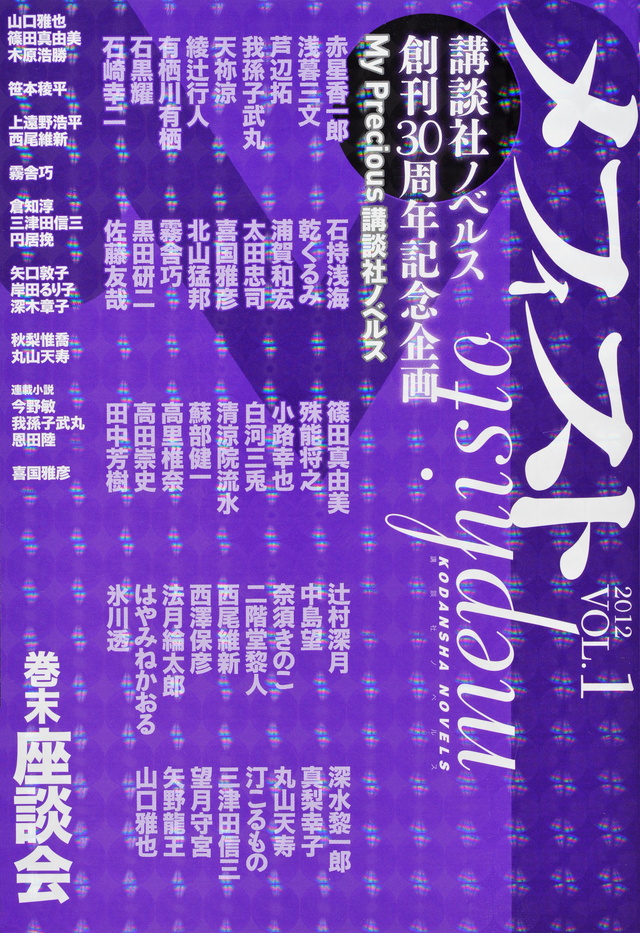

メフィスト 2012 vol.2 メフィスト 2012 vol.1

メフィスト 2012 vol.1 メフィスト 2011 vol.3

メフィスト 2011 vol.3 メフィスト 2011 vol.2

メフィスト 2011 vol.2 メフィスト 2011 vol.1

メフィスト 2011 vol.1 メフィスト 2010 vol.3

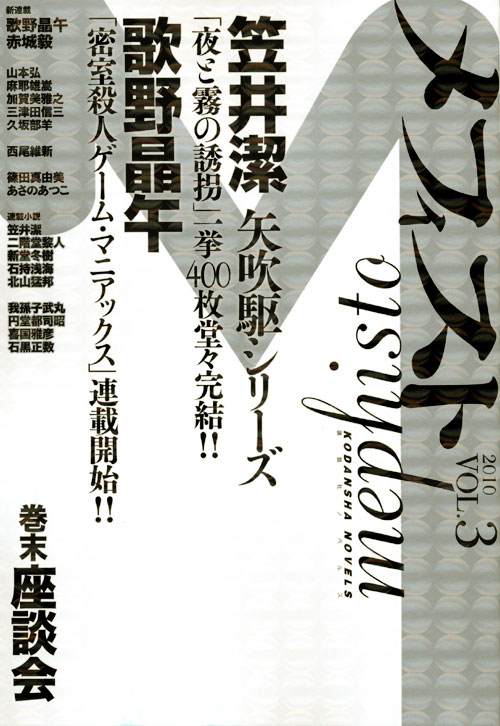

メフィスト 2010 vol.3 メフィスト 2010 vol.2

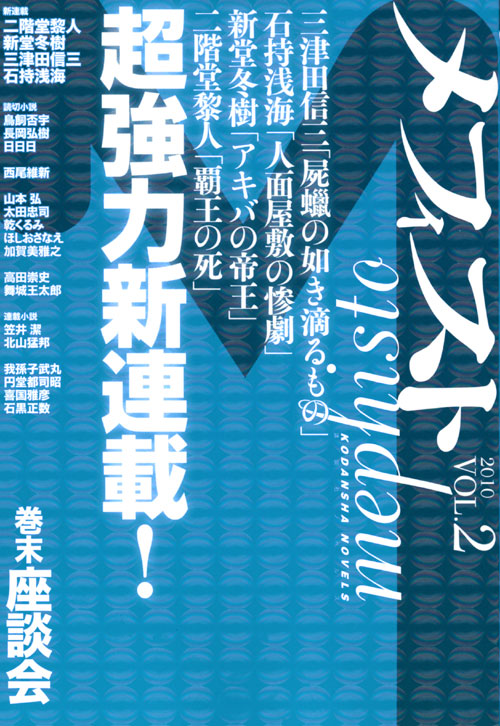

メフィスト 2010 vol.2 メフィスト 2010 vol.1

メフィスト 2010 vol.1 メフィスト 2009 vol.3

メフィスト 2009 vol.3 メフィスト 2009 vol.2

メフィスト 2009 vol.2 メフィスト 2009 vol.1

メフィスト 2009 vol.1