小島達矢(こじま たつや)

「それじゃ俺はバナナで」

遊園地の小さな売店で、五人でアイスの争奪戦を行っていた。じゃんけんの結果、いきなり一番人気の黄色がS君に奪われ、僕はすっかり意気消沈した。無類のバナナ味好きとしてはなんとしても黄色が欲しかったが、仕方なくアイスキャンディーの王道はソーダだと自分に言いきかせ、無難な青いパッケージを選んだ。

みんなでまとめて店員に数枚のお札を渡す。返ってきたのは千ドン。大半のお札にホーチミンの肖像が描かれているので、釣り札を受け取っても、いまいちお金が増えたのか減ったのかわからない。

ベトナムの観光といえば、ホーチミンで雑貨屋めぐりをしたり、ハノイで古い町並みを散策するのがオーソドックスな流れだろう。でも僕らは気を失いそうな暑さに耐え切れず、貴重なゴールデンウィークを使って、水をかぶるアトラクション目当てで遊園地に足を運んでいた。

「それにしても暑いね」

庇の下でアイスを食べながら、僕らはいま乗ったばかりのアトラクションを眺めた。まだらに服が濡れている。だけどドブの水みたいな臭いが染み付いただけで、暑さなどちっとも緩和されない。

さらに植え込みの向こう側で、無数のエンジン音が唸っていた。車が走る。バイクが走る。色とりどりのヘルメットが道いっぱいに無秩序に入り乱れ、もくもくと排ガスを振りまいていた。日本の満員電車のように、ベトナムでは道路に乗り物が溢れている。そんな騒々しい音だけでも暑苦しいのに、帰るとき、あの横断歩道や信号もない道路を、頑丈な防具も着けず、Tシャツ姿で渡らなくてはならないと考えると恐ろしかった。

僕の食べるソーダ味のアイスキャンディーは、日本のものとあまり大差なく、食べ慣れた味だった。でも一口、二口食べ進めるうちに、どこからか異臭が鼻の中に紛れ込んできて、思わず顔が歪んだ。

隣でS君が、黄色いシャーベット状の塊を口に含んだまま、固まっている。そして異国の文字で書かれたパッケージに目を落とすと、不安そうに呟いた。

「な、生ゴミの味がするんだけど」

真っ先に賞味期限切れを疑うが、たったいま売店で新品を買ったばかりだ。それにアイスは簡単に腐らないと聞いたことがある。というのに、たしかにS君の口からはバナナの甘い香りとはかけ離れた、玉ねぎみたいな刺激臭が漂っていた。

やっぱり腐っているのかもしれない。

どれどれ、と改めてパッケージを見る。そこにはトゲトゲした見慣れない果物のイラストが描かれていた。ドリアンだ。

「これ、食べられるのかな」彼の目は明らかに、今後三日は滞在するであろうベトナムの食文化を警戒していた。

ためしに僕も一口だけ舐める。まずい。喉から逆流したガスが鼻を抜けると、背筋が震えた。でもこのアイスはなにも悪くない。僕らが日本人だからこそ、黄色いパッケージを見ただけで、勝手にバナナやレモンの味を想像してしまっただけだ。はじめからドリアンのアイスだと知っていれば、こんな感想は抱かなかった。

どの国にも文化の違いはある。日本にもわさび味のポテトチップスやジンギスカン味のキャラメルがあるように、ベトナムにはうっと胸からこみ上げてくるドリアンの臭いがたまらない人がいるのだろう。目に涙を溜めながらアイスを口に運ぶ彼を、僕らはよく調べもせずに選ぶからだよ、と自分たちを棚に上げて非難しながら見守った。

食べ終えた直後、S君が口を開いた。

「……あ、なんか当たったんだけど」

もう腹が下ったのかとびっくりしたが、そうではなく、S君が食べ終わったアイスの棒を見せてきた。棒の表面に、文字が書いてある。なぜかベトナム語ではなく、英語で「Shadow master」とあった。

影の支配者。響きはかっこいいが、さっぱり意味がわからない。もしかしたら「アイスもう一本」という現地の合言葉なのだろうか。そもそも海外にも当たり付きのアイスキャンディーの文化があるかどうかも怪しく、さらにこの状況でアイスがもう一本もらえることを喜べる人なんていなかった。

S君が無言でアイスキャンディーの棒をゴミ箱に捨てる。僕も抱いたばかりの些細な謎を捨て去り、残り時間、遊園地を満喫することに全力を注ぐことにした。

その後、お化け屋敷で見知らぬティーンエイジャーに追いかけられたり、巨大な冷凍庫の中でソリを滑ったり、不機嫌そうな顔の象に乗ったりして、ありとあらゆるアトラクションを楽しんだ。

すっかり浮かれ気分で遊園地を後にしたところで、僕は忘れていた現実にぶち当たった。行く手を阻むバイクの洪水が一面に広がっている。この道を通らなくては宿には帰れないというのに、一瞬も途切れることがない。心の折れた僕は、もう諦めてこの場で野宿をしたほうがいいのではないかと思い始めていた。

「ついてきて」

突然、S君が道路に飛び出した。危ない。一瞬、海外で交通事故に遭ったときの面倒そうな手続きを想像し、焦った。でもS君は無事だった。なぜか次々とバイクが彼を避けている。残された僕ら四人は慌てて彼の背中を追いかけ、ドラクエのパーティのように連なって道路を無事に渡りきった。僕にとってまさしくS君は仲間を率いる勇者に思えた。

そのとき、僕の中でふとアイスの棒の謎が解けた。シャドウマスターとは影の支配者のことではなかった。ベトナムの洗礼をもろともしない勇者の称号「車道マスター」のことであったのだと。

翌日、S君が顔を真っ青にして朝食に下りてきた。腹の調子が悪く、夕方からずっと寝込んでいたらしい。やっぱりあのアイスが腐っていたのかもしれない。まあ酒でも飲みな、と僕は彼の弱った手に千ドンを握らせた。でもそれで注文できたのは、一枚の紙おしぼりだけだった。

- 『腐れ縁』 最東対地

- 『九本指』 山吹静吽

- 『忘れられた犯人』 阿津川辰海

- 『ささやき』 木犀あこ

- 『普通と各停って、違うんですか』 山本巧次

- 『雨の日の探偵』 階 知彦

- 『神々の計らいか?』 吉田恭教

- 『虫』 結城充考

- 『監禁が多すぎる』 白井智之

- 『チョコレートを嫌いになる方法』 辻堂ゆめ

- 『銀河鉄道で行こう!』 豊田巧

- 『方向指示器』 小林泰三

- 『庭をまもるもの』 須賀しのぶ

- 『寅さんの足はなぜ光る』 柴田勝家

- 『脱走者の行方』 黒岩 勉

- 『日常の謎の作り方』 坂木 司

- 『味のないコーラ』 住野よる

- 『鍵のゆくえ』 瀬川コウ

- 『彼らはなぜモテるのだろうか……』 市川哲也

- 『やみのいろ』 中里友香

- 『インデックス化と見ない最終回』 十市 社

- 『文系人間が思うロボットの不思議』 沢村浩輔

- 『街道と犬ども』 石川博品

- 『沖縄のてーげーな日常』 友井 羊

- 『ジャンルという名の妖怪たち』 ゆずはらとしゆき

- 『カロリー表示は私を健康に導くのか』 秋川滝美

- 『終電を止める女』 芦沢 央

- 『女子クラスにおける日常の謎』 櫛木理宇

- 『IBSと遅刻癖』 岡崎琢磨

- 『シューズ&ジュース』 青崎有吾

- 『キャラが立つとは?』 東川篤哉

- 『「源氏物語」のサブカルな顔』 荻原規子

- 『そこにだけはないはずの』 似鳥 鶏

- 『『美少女』に関する一考察』 加賀美雅之

- 『食堂Kの謎』 葉真中顕

- 『寒い夏』 ほしおさなえ

- 『人喰い映画館』 浦賀和宏

- 『あやかしなこと』 平山夢明

- 『あなたの庭はどんな庭?』 日明 恩

- 『日常の謎がない謎』 小松エメル

- 『影の支配者』 小島達矢

- 『「五×二十」』 谷川 流

- 『グレープフルーツとお稲荷さん』 阿部智里

- 『ボールペンを買う女』 大山誠一郎

- 『日常の謎の謎』 辻真先

- 『『サイバー空間におけるデータ同定問題』あるいはネット犯罪量産時代』 一田和樹

- 『囲いの中の日常』 門前典之

- 『カレーライスを注文した男』 岸田るり子

- 『お前は誰だ?』 丸山天寿

- 『世界を見誤る私たち』 穂高 明

- 『名探偵は日常の謎に敵うのかしら?』 相沢沙呼

- 『で、あなた何ができるの?はあ、皇帝だったらたぶん…』 秋梨惟喬

- 『すっぽんぽんでいこう!』 桜木紫乃

- 『右腕の長い男』 麻見和史

- 『坂道の上の海』 七河迦南

- 『彼女は地下鉄でノリノリだった、という話。』 柴村仁

- 『その日常で大丈夫か?』 汀こるもの

- 『成功率百パーセントのダイエット』 小前亮

- 『謎の赤ん坊』 蒲原二郎

- 『一般人の愚痴と疑問』 沼田まほかる

- 『寄る怪と逃げる怪』 高田侑

- 『福の神』 木下半太

- 『マッドサイエンティストへの恋文』 森深紅

- 『私の赤い文字』 大山尚利

- 『となりあわせの君とリセット』 詠坂雄二

- 『美人はなぜ美人なのか』 小川一水

- 『なぜモノがあるのか。』 鈴木光司

- 『この目で見たんだ』 北村薫

- 『運命の糸が赤いのは?』 山下貴光

- 『念力おばさん』 湊かなえ

- 『方向オンチはなぜ迷う?』 山本弘

- 『ゆがむ顔のカルマ』 真藤順丈

- 『子供だけが知っている』 宇佐美まこと

- 『人はなぜ、酒を飲むのか』 薬丸岳

メフィスト 2020 vol.2

メフィスト 2020 vol.2 メフィスト 2020 vol.1

メフィスト 2020 vol.1 メフィスト 2019 vol.3

メフィスト 2019 vol.3 メフィスト 2019 vol.2

メフィスト 2019 vol.2 メフィスト 2019 vol.1

メフィスト 2019 vol.1 メフィスト 2018 vol.3

メフィスト 2018 vol.3 メフィスト 2018 vol.2

メフィスト 2018 vol.2 メフィスト 2018 vol.1

メフィスト 2018 vol.1 メフィスト 2017 vol.3

メフィスト 2017 vol.3 メフィスト 2017 vol.2

メフィスト 2017 vol.2 メフィスト 2017 vol.1

メフィスト 2017 vol.1 メフィスト 2016 vol.3

メフィスト 2016 vol.3 メフィスト 2016 vol.2

メフィスト 2016 vol.2 メフィスト 2016 vol.1

メフィスト 2016 vol.1 メフィスト 2015 vol.3

メフィスト 2015 vol.3 メフィスト 2015 vol.2

メフィスト 2015 vol.2 メフィスト 2015 vol.1

メフィスト 2015 vol.1 メフィスト 2014 vol.3

メフィスト 2014 vol.3 メフィスト 2014 vol.2

メフィスト 2014 vol.2 メフィスト 2014 vol.1

メフィスト 2014 vol.1 メフィスト 2013 vol.3

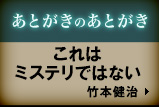

メフィスト 2013 vol.3 メフィスト 2013 vol.2

メフィスト 2013 vol.2 メフィスト 2013 vol.1

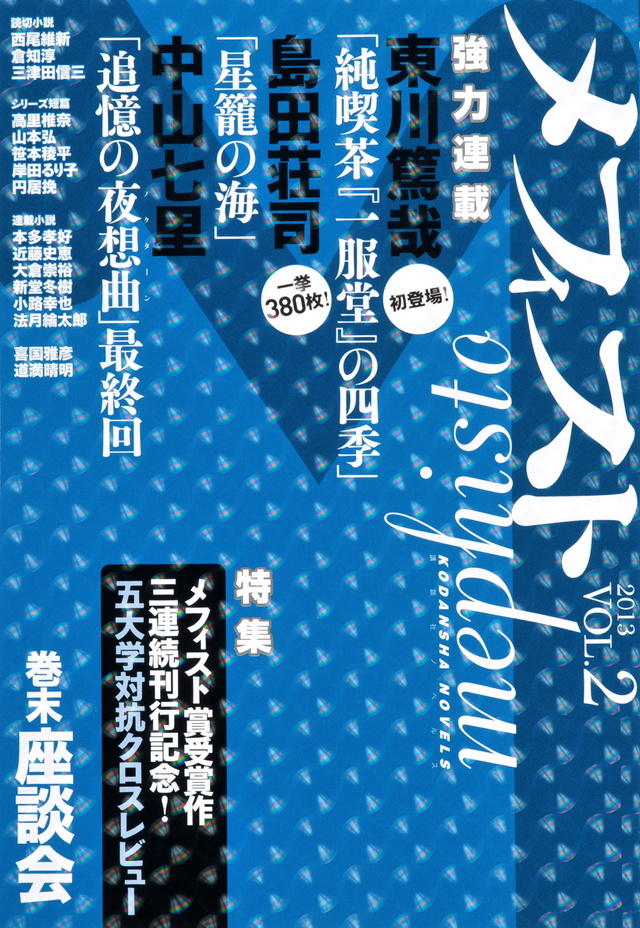

メフィスト 2013 vol.1 メフィスト 2012 vol.3

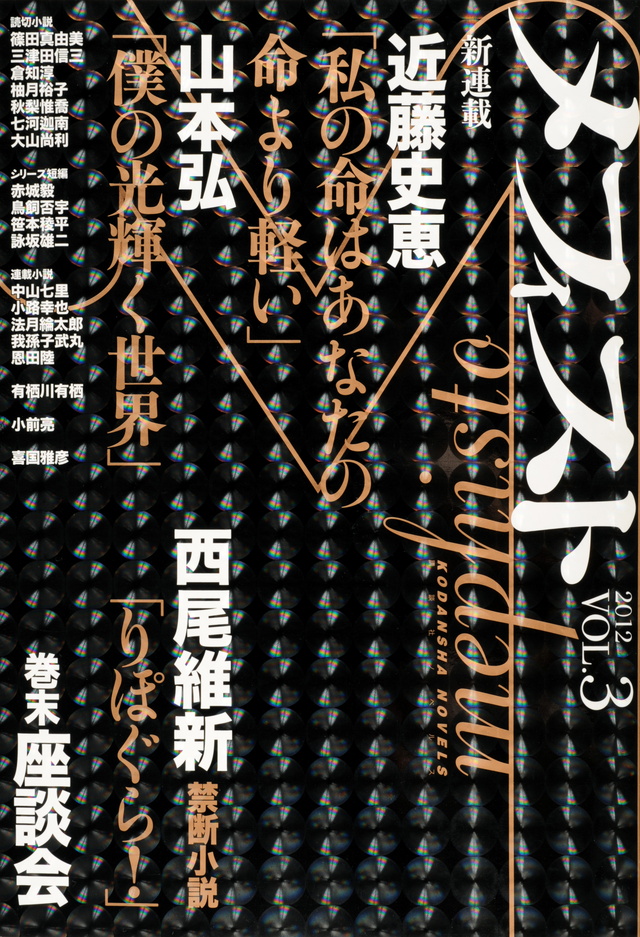

メフィスト 2012 vol.3 メフィスト 2012 vol.2

メフィスト 2012 vol.2 メフィスト 2012 vol.1

メフィスト 2012 vol.1 メフィスト 2011 vol.3

メフィスト 2011 vol.3 メフィスト 2011 vol.2

メフィスト 2011 vol.2 メフィスト 2011 vol.1

メフィスト 2011 vol.1 メフィスト 2010 vol.3

メフィスト 2010 vol.3 メフィスト 2010 vol.2

メフィスト 2010 vol.2 メフィスト 2010 vol.1

メフィスト 2010 vol.1 メフィスト 2009 vol.3

メフィスト 2009 vol.3 メフィスト 2009 vol.2

メフィスト 2009 vol.2 メフィスト 2009 vol.1

メフィスト 2009 vol.1