櫛木理宇(くしきりう)

もしわたしが柔軟な思考の持ち主であったならもっと早く答えが出せていただろうにと、今でもたまに思いだす逸話がある。

当時わたしは高校生であった。

そしてわが母校は「定員割れ等の事情で、数年前に共学となったばかりの元・女子高」であった。

当然のことながら、まだまだ世間的には女子高のイメージが根強く残っており、生徒の男女比率もかなり極端なことになっていた。

一学年に八組もあるというのに、理系クラスに男子が集まってしまったことも大きかった。文系クラスに散らされる男子生徒の数といったら、それはそれはもう悲惨な有様であった。

結果、学校側は沈思黙考の末『女子クラス』なるものをつくった。つまり一学年のうち二クラス、全員が女子ばかりの組が生まれたのである。

そしてわたしもまた、そのクラスに配属されたひとりだった。一クラス四十人強、そのすべてが女子生徒である。そこだけ「ちいさな女子高」が設立されているようなものであった。

一般に女子高というと、イメージは大きく二分されるらしい。

ひとつは「お嬢さま学校」である。とにかく生徒はみな礼儀正しく、いい匂いがして、全員が黒髪で化粧気もなく、挨拶は「ごきげんよう」であるといったもの。

もうひとつは汚い、うるさい、陰湿ないじめがまかりとおっている、男っ気がないためとにかく下品といったものであるようだ。

だがさいわいわたしのいた女子クラスは、そのどちらでもなかった。とにもかくにも平和であった。

みんなぼけっとしており、争いもいじめもなく、休み時間ともなればみんなでお菓子ばかり食べていた。ときには授業中にもかかわらず、

「一個とって、前の子に渡してー」

などと、ノートの切れっぱしに乗せたポテトチップスやらチョコクッキー等が平然とまわってきた。

歳がばれるが当時はバンドブームなどというムーヴメントの、ちょうどハシリ

の頃であった。

わたしたちはせっせと菓子を食い、好きなバンドの情報交換をしあい、音楽雑誌をまわし読みし、新幹線の出待ちをしようかするまいか、と真剣に頭を悩ませた。

すっかり前置きが長くなったが、ともかくそんな時代の話である。

夏休みが明けてすぐ、席替えがおこなわれた。席は基本的にはくじ引きで決めるのであるが、

「わたし目がいいから後ろがいい」

「日焼けするから窓際はやだ」

などと言いつつ、適当にくじを交換しあいながら、結局は仲のいい子同士である程度固まってしまう。

わたしも仲良しの子が二、三人近くにいる席のくじをもらい、そこに腰を落ち着けることとなった。記憶では確か、後ろから三番目か四番目の壁際の席だったはずだ。

その席に移ってすぐ、わたしは気づいた。

おそらく油性の太マジックを使ってであろう、壁に墨痕淋漓(ぼっこんりんり)と、

『寿命』

という二文字が書かれていた。

なんだろうこれは、とわたしは戸惑った。

まわりはぴちぴちの、まだ死にも病気にも無縁な現役女子高生ばかりである。

そのクラスの壁に『じゅみょう』とはいったい何ぞや、と思った。

誰かがここで苦しんだのだろうか。発作でも起こしたのだろうか、としばし悩み、考えた。

だが、それにしては元気そうな字である。わざわざ太字なのも気になった。

しかしわたしはそのうち考えるのをやめた。いつもの悪い癖で、

「ま、いっか」

と思ったのである。

わたしはわからないことや面倒なことはすべて「ま、いっか」で済ませて思考停止する悪癖の持ち主だった。

そしてそのときもくだんの癖をいかんなく発揮して、そうそうに思い悩むのをやめてしまった。

いま思えばそのときまわりの友達に、

「これ、なんだと思う?」

と尋ねていればよかったのだ。そうすれば誰かが「ああそれはね」とすぐに答えてくれていただろう。

しかしわたしはすぐに「ま、いっか」の域に入ってしまった。その疑問は結局、誰にも訊かずじまいに終わった。

謎がとけたのは年が明け、春になりさらにクラス替えを越えてからのことだった。

なにかの拍子に、例の壁際の席にいっとき座っていたという女子生徒の名が判明したのである。

彼女はBUCK-TICKというバンドの熱狂的ファンで有名な子だった。それを思いだした途端、わたしは内心で「ああ、そうか」と膝を打った。

わたしはそのバンドのファンではなかった。だが各メンバーの名前くらいは知っていた。そしてBUCK-TICKのリードギターのフルネームは「今井寿」であった。

つまりあの『寿命』の二文字は「じゅみょう」ではない。「ひさし・いのち」だったのである。

はじめに「じゅみょう」と読んだせいで、ほかの読みかたがあるとは考えもしなかった。すべては最初の思いこみがゆえであった。

些細な疑問がとけて、あれほどすっきりした経験はまたとない。いまもふとたまに思いだす、わたしの「日常の中の謎がとけた瞬間」である。

- 『腐れ縁』 最東対地

- 『九本指』 山吹静吽

- 『忘れられた犯人』 阿津川辰海

- 『ささやき』 木犀あこ

- 『普通と各停って、違うんですか』 山本巧次

- 『雨の日の探偵』 階 知彦

- 『神々の計らいか?』 吉田恭教

- 『虫』 結城充考

- 『監禁が多すぎる』 白井智之

- 『チョコレートを嫌いになる方法』 辻堂ゆめ

- 『銀河鉄道で行こう!』 豊田巧

- 『方向指示器』 小林泰三

- 『庭をまもるもの』 須賀しのぶ

- 『寅さんの足はなぜ光る』 柴田勝家

- 『脱走者の行方』 黒岩 勉

- 『日常の謎の作り方』 坂木 司

- 『味のないコーラ』 住野よる

- 『鍵のゆくえ』 瀬川コウ

- 『彼らはなぜモテるのだろうか……』 市川哲也

- 『やみのいろ』 中里友香

- 『インデックス化と見ない最終回』 十市 社

- 『文系人間が思うロボットの不思議』 沢村浩輔

- 『街道と犬ども』 石川博品

- 『沖縄のてーげーな日常』 友井 羊

- 『ジャンルという名の妖怪たち』 ゆずはらとしゆき

- 『カロリー表示は私を健康に導くのか』 秋川滝美

- 『終電を止める女』 芦沢 央

- 『女子クラスにおける日常の謎』 櫛木理宇

- 『IBSと遅刻癖』 岡崎琢磨

- 『シューズ&ジュース』 青崎有吾

- 『キャラが立つとは?』 東川篤哉

- 『「源氏物語」のサブカルな顔』 荻原規子

- 『そこにだけはないはずの』 似鳥 鶏

- 『『美少女』に関する一考察』 加賀美雅之

- 『食堂Kの謎』 葉真中顕

- 『寒い夏』 ほしおさなえ

- 『人喰い映画館』 浦賀和宏

- 『あやかしなこと』 平山夢明

- 『あなたの庭はどんな庭?』 日明 恩

- 『日常の謎がない謎』 小松エメル

- 『影の支配者』 小島達矢

- 『「五×二十」』 谷川 流

- 『グレープフルーツとお稲荷さん』 阿部智里

- 『ボールペンを買う女』 大山誠一郎

- 『日常の謎の謎』 辻真先

- 『『サイバー空間におけるデータ同定問題』あるいはネット犯罪量産時代』 一田和樹

- 『囲いの中の日常』 門前典之

- 『カレーライスを注文した男』 岸田るり子

- 『お前は誰だ?』 丸山天寿

- 『世界を見誤る私たち』 穂高 明

- 『名探偵は日常の謎に敵うのかしら?』 相沢沙呼

- 『で、あなた何ができるの?はあ、皇帝だったらたぶん…』 秋梨惟喬

- 『すっぽんぽんでいこう!』 桜木紫乃

- 『右腕の長い男』 麻見和史

- 『坂道の上の海』 七河迦南

- 『彼女は地下鉄でノリノリだった、という話。』 柴村仁

- 『その日常で大丈夫か?』 汀こるもの

- 『成功率百パーセントのダイエット』 小前亮

- 『謎の赤ん坊』 蒲原二郎

- 『一般人の愚痴と疑問』 沼田まほかる

- 『寄る怪と逃げる怪』 高田侑

- 『福の神』 木下半太

- 『マッドサイエンティストへの恋文』 森深紅

- 『私の赤い文字』 大山尚利

- 『となりあわせの君とリセット』 詠坂雄二

- 『美人はなぜ美人なのか』 小川一水

- 『なぜモノがあるのか。』 鈴木光司

- 『この目で見たんだ』 北村薫

- 『運命の糸が赤いのは?』 山下貴光

- 『念力おばさん』 湊かなえ

- 『方向オンチはなぜ迷う?』 山本弘

- 『ゆがむ顔のカルマ』 真藤順丈

- 『子供だけが知っている』 宇佐美まこと

- 『人はなぜ、酒を飲むのか』 薬丸岳

メフィスト 2020 vol.2

メフィスト 2020 vol.2 メフィスト 2020 vol.1

メフィスト 2020 vol.1 メフィスト 2019 vol.3

メフィスト 2019 vol.3 メフィスト 2019 vol.2

メフィスト 2019 vol.2 メフィスト 2019 vol.1

メフィスト 2019 vol.1 メフィスト 2018 vol.3

メフィスト 2018 vol.3 メフィスト 2018 vol.2

メフィスト 2018 vol.2 メフィスト 2018 vol.1

メフィスト 2018 vol.1 メフィスト 2017 vol.3

メフィスト 2017 vol.3 メフィスト 2017 vol.2

メフィスト 2017 vol.2 メフィスト 2017 vol.1

メフィスト 2017 vol.1 メフィスト 2016 vol.3

メフィスト 2016 vol.3 メフィスト 2016 vol.2

メフィスト 2016 vol.2 メフィスト 2016 vol.1

メフィスト 2016 vol.1 メフィスト 2015 vol.3

メフィスト 2015 vol.3 メフィスト 2015 vol.2

メフィスト 2015 vol.2 メフィスト 2015 vol.1

メフィスト 2015 vol.1 メフィスト 2014 vol.3

メフィスト 2014 vol.3 メフィスト 2014 vol.2

メフィスト 2014 vol.2 メフィスト 2014 vol.1

メフィスト 2014 vol.1 メフィスト 2013 vol.3

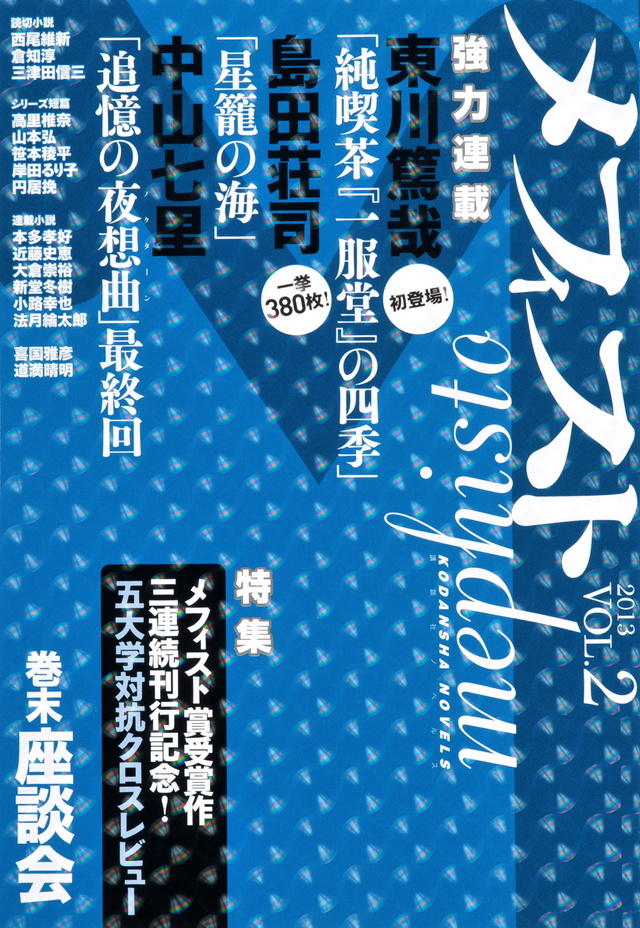

メフィスト 2013 vol.3 メフィスト 2013 vol.2

メフィスト 2013 vol.2 メフィスト 2013 vol.1

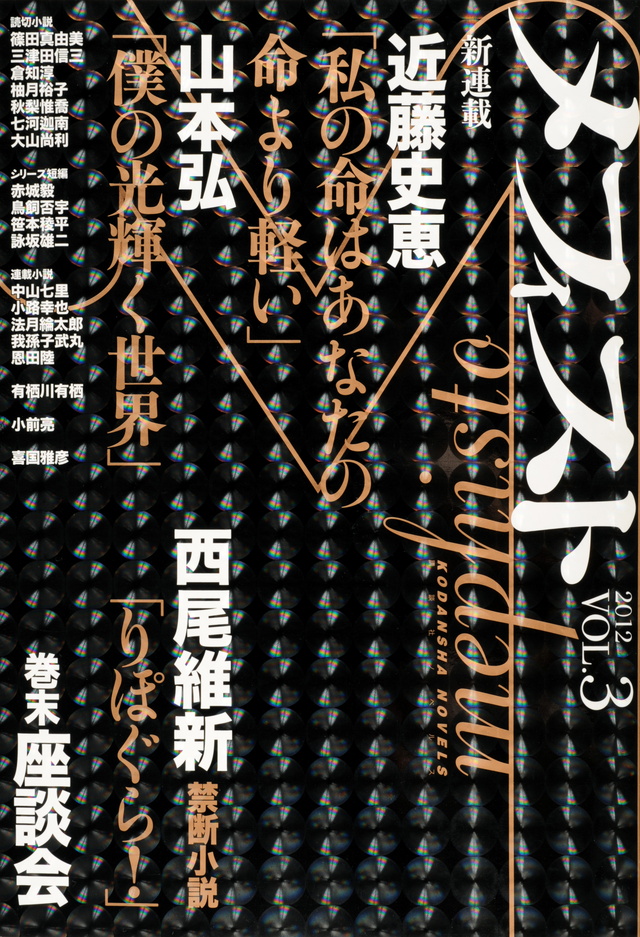

メフィスト 2013 vol.1 メフィスト 2012 vol.3

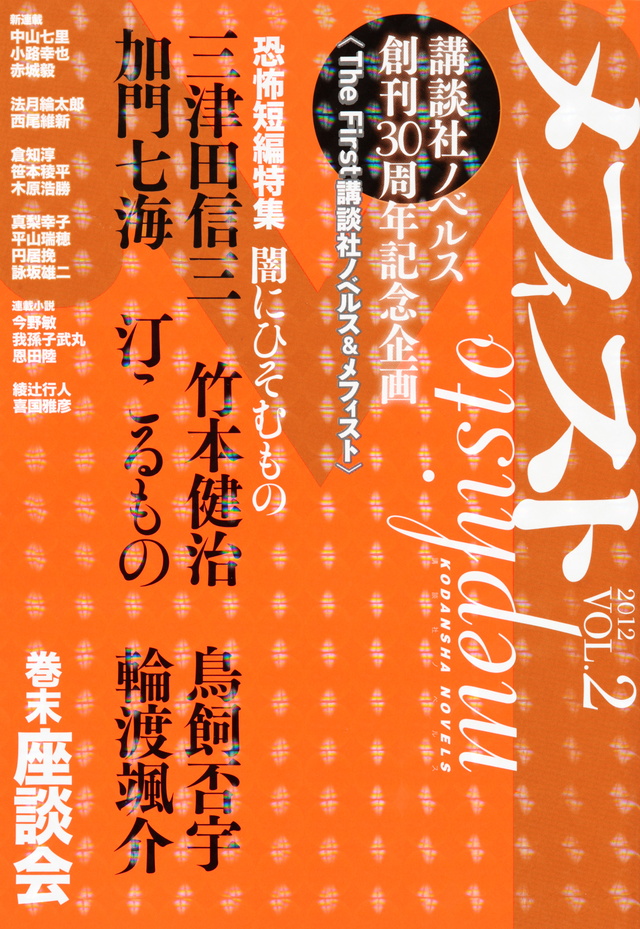

メフィスト 2012 vol.3 メフィスト 2012 vol.2

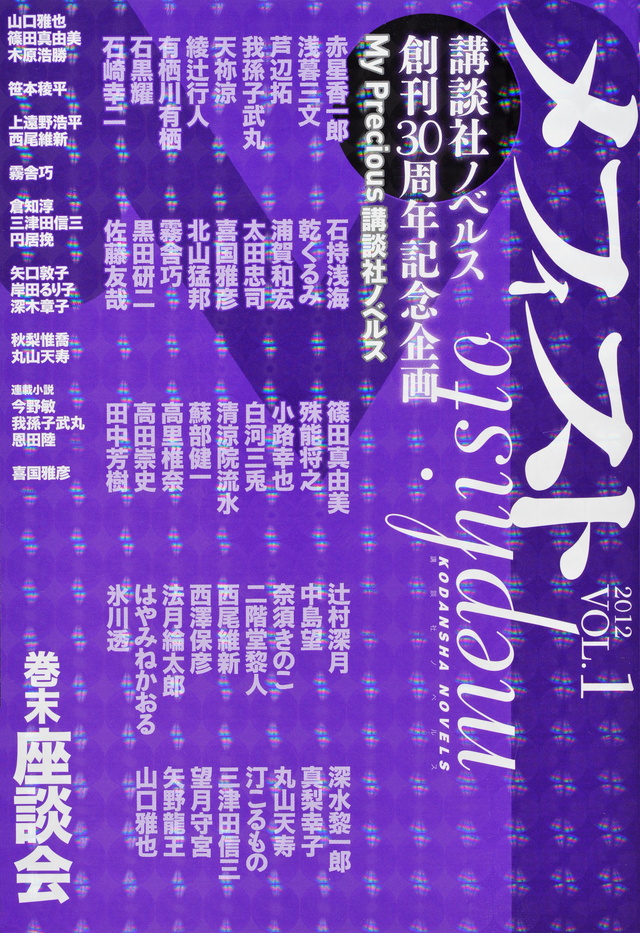

メフィスト 2012 vol.2 メフィスト 2012 vol.1

メフィスト 2012 vol.1 メフィスト 2011 vol.3

メフィスト 2011 vol.3 メフィスト 2011 vol.2

メフィスト 2011 vol.2 メフィスト 2011 vol.1

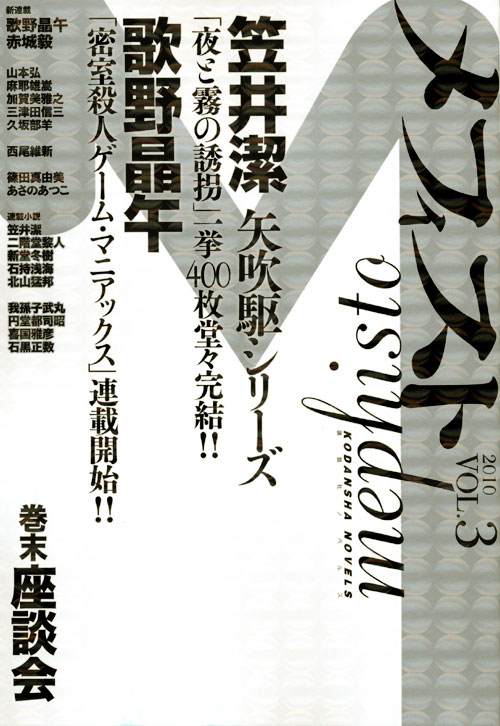

メフィスト 2011 vol.1 メフィスト 2010 vol.3

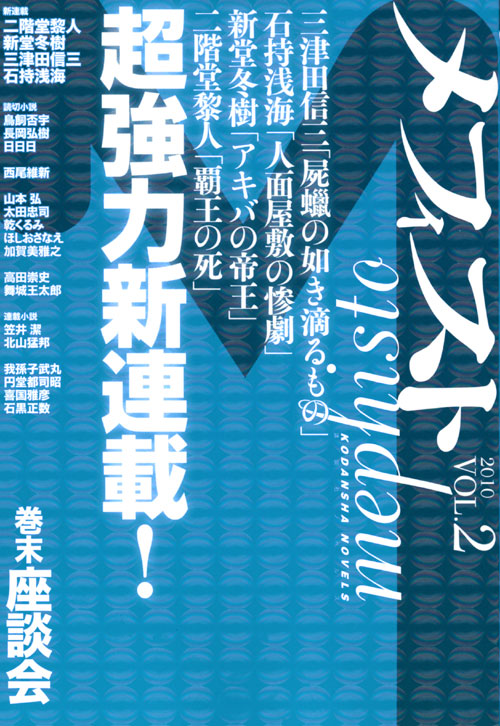

メフィスト 2010 vol.3 メフィスト 2010 vol.2

メフィスト 2010 vol.2 メフィスト 2010 vol.1

メフィスト 2010 vol.1 メフィスト 2009 vol.3

メフィスト 2009 vol.3 メフィスト 2009 vol.2

メフィスト 2009 vol.2 メフィスト 2009 vol.1

メフィスト 2009 vol.1