石川博品

小仏峠を越えたあたりからなぜか犬に吠えられるようになった。

このところ甲州街道を歩いている。高尾山を相模湖の方におりたとき、駅前に「甲州街道」という道路標識があるのを見て「近所を走っているあの道がここまで通じているのか」と不思議に思ったのがきっかけで、昨年日本橋から諏訪まですこしずつ歩いて踏破し、今年は二度目に挑戦中だ。

何が楽しくて歩いているのかと訊かれれば答えに窮する。舗装路が中心なのでアウトドア派の人には退屈だろう。歩いているそばをひっきりなしに車が通るので、思索に耽ろうにも集中できない。頭に浮かぶことといえば「あんよが痛いよぉ」とか「かむかむレモンおいちい」といったことくらいだ。

それでも道端に腰をおろして刈り入れの済んだ田の面を見晴るかしながら水筒の水など飲んでいると胸のすく思いがする。木の枝から鳶が二羽飛び立ち、競い合うようにして空をのぼっていく。鳶といえば翼をひろげて高い空を優雅に旋回しているイメージだが、こうして懸命にはばたく様はいじらしくかわいらしい。

こんなのどかな景色を見ていると東京のせわしない生活ですさんだ心が洗われるような気がするが、よく考えてみると東京で私がしていることといえばゲームをして屁をこいて寝るくらいのものなので、毎日狩りと交尾にいそしんでいる鳶のみなさんの方がよっぽどせわしないのだった。

小仏峠を越えると相模湖畔に出て、そこから山間の土地が続く。人家の密なところと疎なところが明確に分かれている。そうしたあたりを歩いていると犬が吠えかかってくる。

私が気づくより先にこちらの気配を嗅ぎ取り、大声をあげるものがいる。生垣のすきまから突然牙を剝き、私を驚かせるものがいる。天を仰いで遠吠えし、仲間を呼ぼうとするものもいる。

東京の犬はあまり吠えない。せいぜい散歩の途中で出会った犬どうしキャンキャンいっているくらいのものだ。狭い庭や玄関先でつながれてしょんぼりしているのをよく見かける。

そうした犬のあり方は近所迷惑にならないので結構なことだが、見知らぬ者に対し耳をそばだて、四肢を張り、威嚇の声を発する犬の姿もいきいきとしていいものだ。その地に住む誇りというものが伝わってくる。

子供のころから引っ越しを繰り返してきたせいか、特定の土地に根をおろす感覚というものを持ったことがない。「出身地」というものがないので自己紹介をするときに困る。体臭を持たずに生まれてきてしまったような居心地の悪さが私にはいつもつきまとっている。

向田邦子も私と似たような境遇にあった人らしい。「楠」というエッセイ(『夜中の薔薇』所収)の中で、自分の庭というものを持たずに育ったため樹木に対する愛着や観察の機会を持たずに来たことを「私のなかに木は生えていなかった」と表現している。

私も木を持たない。街道をゆけば私の内にないものばかりが視界に入ってくる。道の両側に迫る山々、瓦葺の立派な家、側溝を満たす豊かな水―そういえば、私には犬を飼った経験もない。

見知らぬ土地でも近所でも、私は住宅街が好きで、歩きながら感傷的な気分に浸る。私の得られなかった生活が疎に密に建ち並んでいる。『伊勢物語』の「男」は「住むべき国求めにとて」旅に出たが、私は住む能わざる国をひとり歩く。

私の住み続けられなかった土地、友達であり続けられなかった人たちのことを思うことがある。私のいない場所で私の知らない時間が流れ、かつての知己は私の知らない人になっていく。私は自分のことを死人のようだと思う。多くの土地で私は記憶の中に埋葬されてきた。

死者の目を持つことが物語作りの原点になっているように思う。私のいない世界で人々がどう動き、どう変わっていくか、考えるのが好きだった。目の前の現実は混乱していて、そこから筋道立ったものを取り出すのは困難だ。なまじ私が行動し、干渉できるからだろう。その干渉を断念したとき、世界が別の生彩を帯びて動き出す。物語の語り部が聞き手とともに焚火を囲んでいた幸福な時代は終わり、作者はまだ見ぬ読者を片思いするしかなくなったが、物語の登場人物は死んだ王や英雄でなく、どこかで生きている人たちになった。「好きです」という電話にいまだ返事をくれないあの娘もどこかでまだ生きていて私に電話しようか迷っているにちがいない。

死んだように私は街道を歩く。実際あんよが痛くてゾンビみたいな歩き方になっている。干渉できないものたちのそばを私は通りすぎていく。あの山の上には何があるのだろう。あの空家の住人はどこに行ったのだろう。国道に面したあの小さな工場で作られた部品はどこへ運ばれるのだろう。山梨県にやたらとあるハッピードリンクショップって何なんだ?

分け入らねば解けぬ謎がある。死者の分別を守り、わかったふりだけはしないでおこうと思いながら私はその謎に新たな物語を見出している。

かつて甲州街道一の難所といわれた笹子峠に通じる旧道は杉林の中を走って昼なお暗い。その入り口近くにある家から一頭の犬が鎖もつけずに歩み出てきて私の前で立ち止まる。吠えもせず私を見あげるので背を撫でてみるとそのまま撫でさせてくれる。魔所じみた道を行く勇気をもらったような気がして私はその犬の体を長いこと撫でまわした。家の中から中年の女性が訝しげな目で見ていた。

- 『腐れ縁』 最東対地

- 『九本指』 山吹静吽

- 『忘れられた犯人』 阿津川辰海

- 『ささやき』 木犀あこ

- 『普通と各停って、違うんですか』 山本巧次

- 『雨の日の探偵』 階 知彦

- 『神々の計らいか?』 吉田恭教

- 『虫』 結城充考

- 『監禁が多すぎる』 白井智之

- 『チョコレートを嫌いになる方法』 辻堂ゆめ

- 『銀河鉄道で行こう!』 豊田巧

- 『方向指示器』 小林泰三

- 『庭をまもるもの』 須賀しのぶ

- 『寅さんの足はなぜ光る』 柴田勝家

- 『脱走者の行方』 黒岩 勉

- 『日常の謎の作り方』 坂木 司

- 『味のないコーラ』 住野よる

- 『鍵のゆくえ』 瀬川コウ

- 『彼らはなぜモテるのだろうか……』 市川哲也

- 『やみのいろ』 中里友香

- 『インデックス化と見ない最終回』 十市 社

- 『文系人間が思うロボットの不思議』 沢村浩輔

- 『街道と犬ども』 石川博品

- 『沖縄のてーげーな日常』 友井 羊

- 『ジャンルという名の妖怪たち』 ゆずはらとしゆき

- 『カロリー表示は私を健康に導くのか』 秋川滝美

- 『終電を止める女』 芦沢 央

- 『女子クラスにおける日常の謎』 櫛木理宇

- 『IBSと遅刻癖』 岡崎琢磨

- 『シューズ&ジュース』 青崎有吾

- 『キャラが立つとは?』 東川篤哉

- 『「源氏物語」のサブカルな顔』 荻原規子

- 『そこにだけはないはずの』 似鳥 鶏

- 『『美少女』に関する一考察』 加賀美雅之

- 『食堂Kの謎』 葉真中顕

- 『寒い夏』 ほしおさなえ

- 『人喰い映画館』 浦賀和宏

- 『あやかしなこと』 平山夢明

- 『あなたの庭はどんな庭?』 日明 恩

- 『日常の謎がない謎』 小松エメル

- 『影の支配者』 小島達矢

- 『「五×二十」』 谷川 流

- 『グレープフルーツとお稲荷さん』 阿部智里

- 『ボールペンを買う女』 大山誠一郎

- 『日常の謎の謎』 辻真先

- 『『サイバー空間におけるデータ同定問題』あるいはネット犯罪量産時代』 一田和樹

- 『囲いの中の日常』 門前典之

- 『カレーライスを注文した男』 岸田るり子

- 『お前は誰だ?』 丸山天寿

- 『世界を見誤る私たち』 穂高 明

- 『名探偵は日常の謎に敵うのかしら?』 相沢沙呼

- 『で、あなた何ができるの?はあ、皇帝だったらたぶん…』 秋梨惟喬

- 『すっぽんぽんでいこう!』 桜木紫乃

- 『右腕の長い男』 麻見和史

- 『坂道の上の海』 七河迦南

- 『彼女は地下鉄でノリノリだった、という話。』 柴村仁

- 『その日常で大丈夫か?』 汀こるもの

- 『成功率百パーセントのダイエット』 小前亮

- 『謎の赤ん坊』 蒲原二郎

- 『一般人の愚痴と疑問』 沼田まほかる

- 『寄る怪と逃げる怪』 高田侑

- 『福の神』 木下半太

- 『マッドサイエンティストへの恋文』 森深紅

- 『私の赤い文字』 大山尚利

- 『となりあわせの君とリセット』 詠坂雄二

- 『美人はなぜ美人なのか』 小川一水

- 『なぜモノがあるのか。』 鈴木光司

- 『この目で見たんだ』 北村薫

- 『運命の糸が赤いのは?』 山下貴光

- 『念力おばさん』 湊かなえ

- 『方向オンチはなぜ迷う?』 山本弘

- 『ゆがむ顔のカルマ』 真藤順丈

- 『子供だけが知っている』 宇佐美まこと

- 『人はなぜ、酒を飲むのか』 薬丸岳

メフィスト 2020 vol.2

メフィスト 2020 vol.2 メフィスト 2020 vol.1

メフィスト 2020 vol.1 メフィスト 2019 vol.3

メフィスト 2019 vol.3 メフィスト 2019 vol.2

メフィスト 2019 vol.2 メフィスト 2019 vol.1

メフィスト 2019 vol.1 メフィスト 2018 vol.3

メフィスト 2018 vol.3 メフィスト 2018 vol.2

メフィスト 2018 vol.2 メフィスト 2018 vol.1

メフィスト 2018 vol.1 メフィスト 2017 vol.3

メフィスト 2017 vol.3 メフィスト 2017 vol.2

メフィスト 2017 vol.2 メフィスト 2017 vol.1

メフィスト 2017 vol.1 メフィスト 2016 vol.3

メフィスト 2016 vol.3 メフィスト 2016 vol.2

メフィスト 2016 vol.2 メフィスト 2016 vol.1

メフィスト 2016 vol.1 メフィスト 2015 vol.3

メフィスト 2015 vol.3 メフィスト 2015 vol.2

メフィスト 2015 vol.2 メフィスト 2015 vol.1

メフィスト 2015 vol.1 メフィスト 2014 vol.3

メフィスト 2014 vol.3 メフィスト 2014 vol.2

メフィスト 2014 vol.2 メフィスト 2014 vol.1

メフィスト 2014 vol.1 メフィスト 2013 vol.3

メフィスト 2013 vol.3 メフィスト 2013 vol.2

メフィスト 2013 vol.2 メフィスト 2013 vol.1

メフィスト 2013 vol.1 メフィスト 2012 vol.3

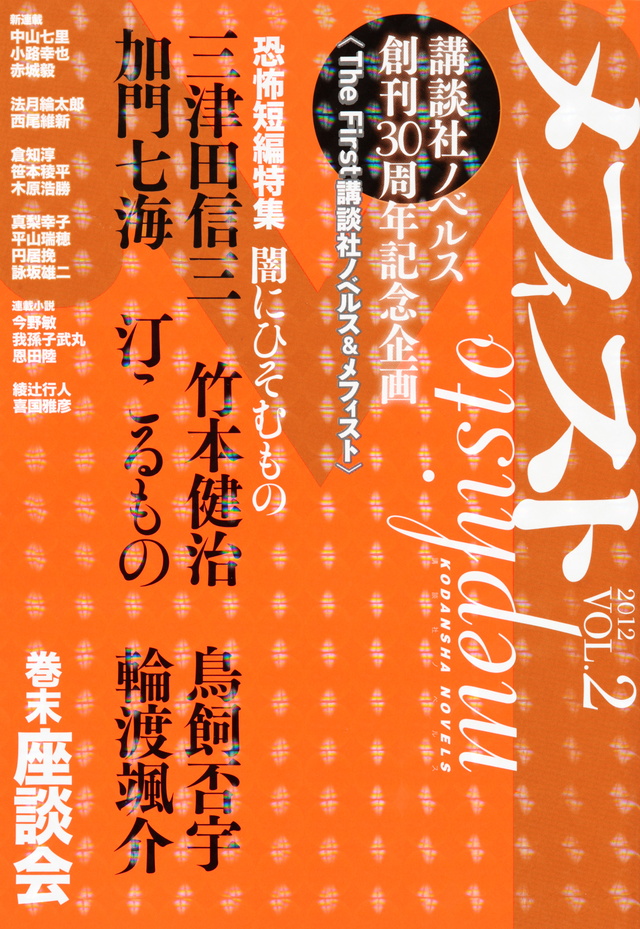

メフィスト 2012 vol.3 メフィスト 2012 vol.2

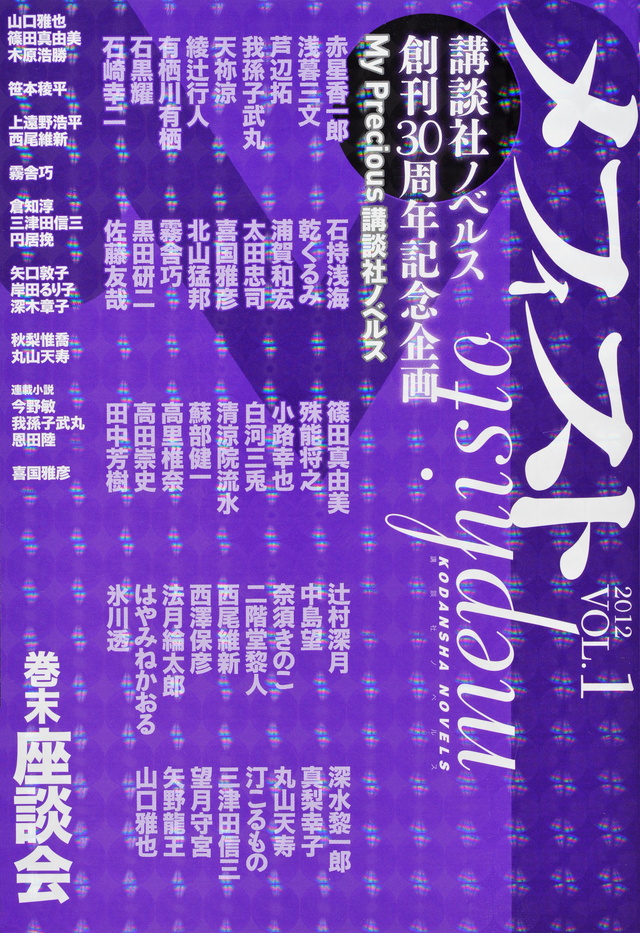

メフィスト 2012 vol.2 メフィスト 2012 vol.1

メフィスト 2012 vol.1 メフィスト 2011 vol.3

メフィスト 2011 vol.3 メフィスト 2011 vol.2

メフィスト 2011 vol.2 メフィスト 2011 vol.1

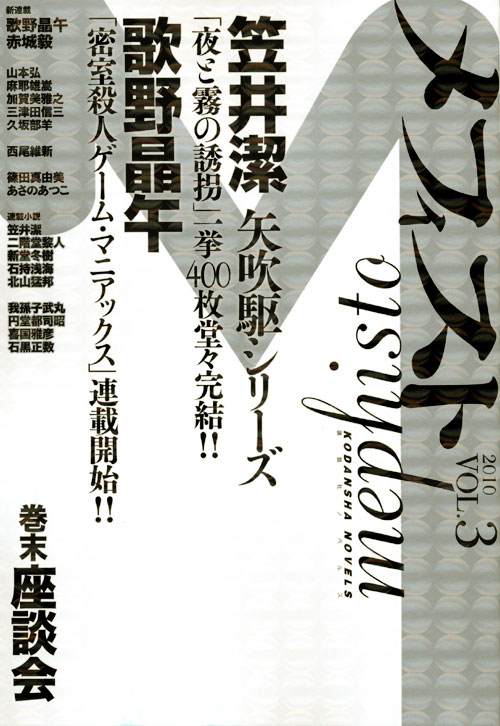

メフィスト 2011 vol.1 メフィスト 2010 vol.3

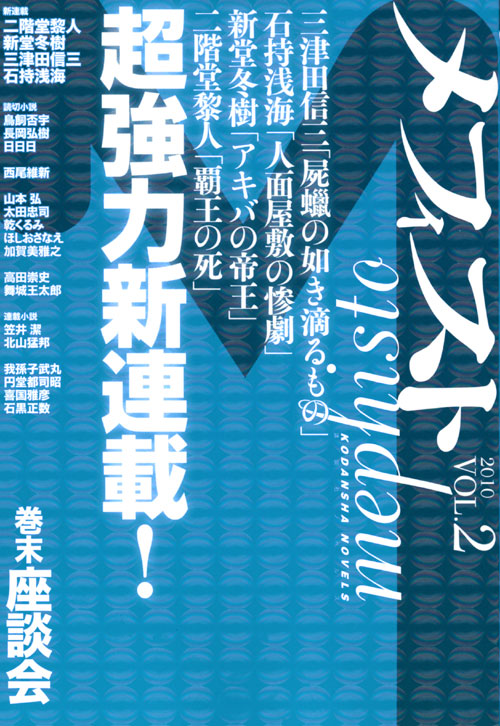

メフィスト 2010 vol.3 メフィスト 2010 vol.2

メフィスト 2010 vol.2 メフィスト 2010 vol.1

メフィスト 2010 vol.1 メフィスト 2009 vol.3

メフィスト 2009 vol.3 メフィスト 2009 vol.2

メフィスト 2009 vol.2 メフィスト 2009 vol.1

メフィスト 2009 vol.1