友井 羊

最近、取材のためによく沖縄へ赴いている。某社の連載が沖縄を舞台にしているので、現地でアイデアを拾ったり、風景を観察したりするためだ。

僕は旅行とは縁の薄い人生を歩んでいて、家族旅行の行き先は関東近郊ばかりだった。作家デビューしてから多少は色々な場所へ行くようになったが、それでも福岡や盛岡が限界であった。

そんな僕が沖縄の地に足を踏み入れた途端すっかり魅了されてしまい、二年程前から何度も訪れるようになった。

沖縄の魅力は色々あるのだが、一番は沖縄の日常が関東のそれと異なる点だ。

僕は旅先で必ずスーパーマーケットに寄りたくなる。スーパーにはその土地の食生活という文化が表れているからだ。

例えば福岡のスーパーにはとんこつラーメン用の極細麺が置いてあるが、関東のスーパーにあるのは大半が中太縮れ麺だ。そういった細かな違いを発見するのが、妙に楽しいのだ。

そして沖縄のスーパーは関東と九州の違い以上に異質だ。沖縄そばの麺が大量に並んでいるし、野菜コーナーにはヘチマが山積みになっている。

他にも、鮮魚コーナーにはマグロが大量に置いてある。あまり知られていないが沖縄県民はマグロ好きで、しかも沖縄近海でたくさん獲れたりする。大福や団子などの和菓子はほとんどなく、サーターアンダギーやタンナファクルーなどの沖縄伝統菓子が用意されている。

こうした日常の違いは、スーパー以外にも街にたくさん溢れている。

別の例を挙げると、沖縄には二十四時間営業の定食屋が多く存在する。その存在する理由を調べるだけでも、関東と沖縄における日常の違いが垣間見える。

沖縄の夏はご存じの通り非常に暑い。だが気温の数字だけ較べれば、昨今の群馬県館林市などの方が記録は上だ。

しかし沖縄の暑さは陽射しの強さだ。日陰にいけば涼しい反面、直射日光がひたすら辛い。そのため日中はなるべく屋内にいて、日が落ちてから活動を始めるという習慣が成立しているそうなのだ。

またこちらもご存じの通り、沖縄の人たちはお酒が好きだ。

当然飲み会も大好きなのだが、日が落ちてから行動を始めるため、開始時刻が非常に遅い。それに合わせて居酒屋も始める時刻が遅い場合があり、夜九時半頃が開店時刻(あくまで頃なのでいい加減)というおでん屋もあった。しかも店を開ければすぐに満員になる。

そうなるとお開きの時間も遅くなる。さらに沖縄にはモノレールができるまで長らく鉄道がなかったため、終電を気にする習慣がない。帰る時は道路を頻繁に走っているタクシーを捕まえればいい。ワンメーターの距離を初乗り五百円で利用できるため、帰りの足には困らない。

泡盛の水割りを飲み続け、気がつくと明け方が近づいている。帰る頃に小腹が空き始め、締めの食事を摂りたくなってくる。そして行くのがいつ訪れても開いている、二十四時間営業の定食屋なのだ。

早朝からオジィが食事をしている風景は、沖縄ではさほど珍しいものではない。そのような光景は、僕の暮らす群馬県では見られない。

実際に二十四時間営業の店に訪れても、小さな驚きと出会うことになる。

僕は観光……ではなく取材のため、二十四時間営業の定食屋に入ってみた。

厨房では早朝から数人のオバァが調理に追われ、座席も観光客や地元客で埋まっていた。

お世辞にも衛生的とは言えない席に座り、店員に注文を告げた。しかし店員は水を出してくれない。

そこでふと貼り紙が目に入る。そこには、水とお茶と、バターがセルフサービスだと書いてあった。

バターって何だよ! と叫びたくなるのをこらえて店内を見渡すと、食事をしているオジィのテーブルに、台所にあるような砂糖を入れる容器がでんと置いてあった。乳白色の塊が中に入っているのが見え、バターらしいことがわかった。

僕は水を入れに行くついでに、厨房前のカウンターに置いてあったバターの入った容器を持ってきた。

しかし使い方がわからない。店員に聞くのは口下手な僕にはハードルが高いし、「こいつ、もぐりだな」と思われるのも何だか恥ずかしい。

そこでスマートフォンで検索をすることにした。文明の利器は本当に便利だ。

するとバターは肉料理につけるなど、自由に使っていいことが判明した。ブロガーいちおしの使い方は、ごはんに載せて食べる方法だ。僕はおすすめに従い、ほかほかのごはんにバターを載せてみた。

ちなみに僕が注文したのはソーミンチャンプルーだった。ソーミンチャンプルーは、そうめんを野菜などと一緒に炒(いた)める料理なのだが、なぜかごはんがセットでついてきた。

そこに加えて、バターごはんである。早朝から炭水化物と油脂のお祭りだ。

バターごはんは美味しかった。ただ、確実に体に悪いと確信させてくれる味でもあった。そもそもバターではなくマーガリンだった点が、全てにおいて大雑把な「てーげー」の精神が息づく沖縄らしいといえる。

一応書いておくが、バターのセルフサービスが沖縄でメジャーなのかは取材不足のためわからない。ただ沖縄には、様々な場面に関東とは違う日常が息づいているのは間違いない。

そういった日常の一風景を切り取って、小説に活かしていく。時には沖縄の常識を利用して謎を導いていく。

そんなやり方でも一種の日常の謎が描けるのではないか。そんなことをつらつらと考えながら、僕は沖縄取材旅行のお土産であるどなん(与那国島の泡盛/アルコール度数六十度)を飲みながら原稿を書き終えるのであった。

- 『腐れ縁』 最東対地

- 『九本指』 山吹静吽

- 『忘れられた犯人』 阿津川辰海

- 『ささやき』 木犀あこ

- 『普通と各停って、違うんですか』 山本巧次

- 『雨の日の探偵』 階 知彦

- 『神々の計らいか?』 吉田恭教

- 『虫』 結城充考

- 『監禁が多すぎる』 白井智之

- 『チョコレートを嫌いになる方法』 辻堂ゆめ

- 『銀河鉄道で行こう!』 豊田巧

- 『方向指示器』 小林泰三

- 『庭をまもるもの』 須賀しのぶ

- 『寅さんの足はなぜ光る』 柴田勝家

- 『脱走者の行方』 黒岩 勉

- 『日常の謎の作り方』 坂木 司

- 『味のないコーラ』 住野よる

- 『鍵のゆくえ』 瀬川コウ

- 『彼らはなぜモテるのだろうか……』 市川哲也

- 『やみのいろ』 中里友香

- 『インデックス化と見ない最終回』 十市 社

- 『文系人間が思うロボットの不思議』 沢村浩輔

- 『街道と犬ども』 石川博品

- 『沖縄のてーげーな日常』 友井 羊

- 『ジャンルという名の妖怪たち』 ゆずはらとしゆき

- 『カロリー表示は私を健康に導くのか』 秋川滝美

- 『終電を止める女』 芦沢 央

- 『女子クラスにおける日常の謎』 櫛木理宇

- 『IBSと遅刻癖』 岡崎琢磨

- 『シューズ&ジュース』 青崎有吾

- 『キャラが立つとは?』 東川篤哉

- 『「源氏物語」のサブカルな顔』 荻原規子

- 『そこにだけはないはずの』 似鳥 鶏

- 『『美少女』に関する一考察』 加賀美雅之

- 『食堂Kの謎』 葉真中顕

- 『寒い夏』 ほしおさなえ

- 『人喰い映画館』 浦賀和宏

- 『あやかしなこと』 平山夢明

- 『あなたの庭はどんな庭?』 日明 恩

- 『日常の謎がない謎』 小松エメル

- 『影の支配者』 小島達矢

- 『「五×二十」』 谷川 流

- 『グレープフルーツとお稲荷さん』 阿部智里

- 『ボールペンを買う女』 大山誠一郎

- 『日常の謎の謎』 辻真先

- 『『サイバー空間におけるデータ同定問題』あるいはネット犯罪量産時代』 一田和樹

- 『囲いの中の日常』 門前典之

- 『カレーライスを注文した男』 岸田るり子

- 『お前は誰だ?』 丸山天寿

- 『世界を見誤る私たち』 穂高 明

- 『名探偵は日常の謎に敵うのかしら?』 相沢沙呼

- 『で、あなた何ができるの?はあ、皇帝だったらたぶん…』 秋梨惟喬

- 『すっぽんぽんでいこう!』 桜木紫乃

- 『右腕の長い男』 麻見和史

- 『坂道の上の海』 七河迦南

- 『彼女は地下鉄でノリノリだった、という話。』 柴村仁

- 『その日常で大丈夫か?』 汀こるもの

- 『成功率百パーセントのダイエット』 小前亮

- 『謎の赤ん坊』 蒲原二郎

- 『一般人の愚痴と疑問』 沼田まほかる

- 『寄る怪と逃げる怪』 高田侑

- 『福の神』 木下半太

- 『マッドサイエンティストへの恋文』 森深紅

- 『私の赤い文字』 大山尚利

- 『となりあわせの君とリセット』 詠坂雄二

- 『美人はなぜ美人なのか』 小川一水

- 『なぜモノがあるのか。』 鈴木光司

- 『この目で見たんだ』 北村薫

- 『運命の糸が赤いのは?』 山下貴光

- 『念力おばさん』 湊かなえ

- 『方向オンチはなぜ迷う?』 山本弘

- 『ゆがむ顔のカルマ』 真藤順丈

- 『子供だけが知っている』 宇佐美まこと

- 『人はなぜ、酒を飲むのか』 薬丸岳

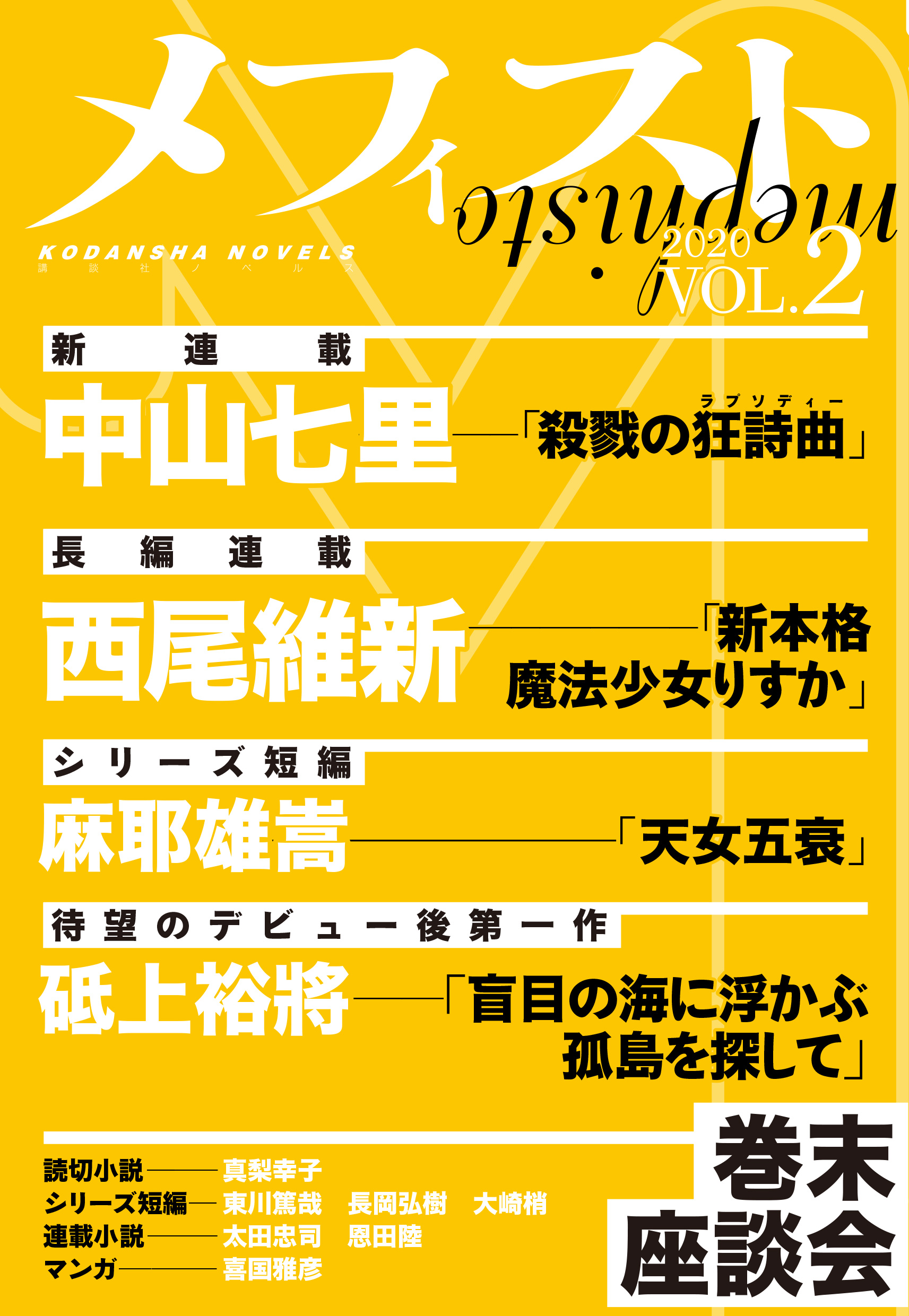

メフィスト 2020 vol.2

メフィスト 2020 vol.2 メフィスト 2020 vol.1

メフィスト 2020 vol.1 メフィスト 2019 vol.3

メフィスト 2019 vol.3 メフィスト 2019 vol.2

メフィスト 2019 vol.2 メフィスト 2019 vol.1

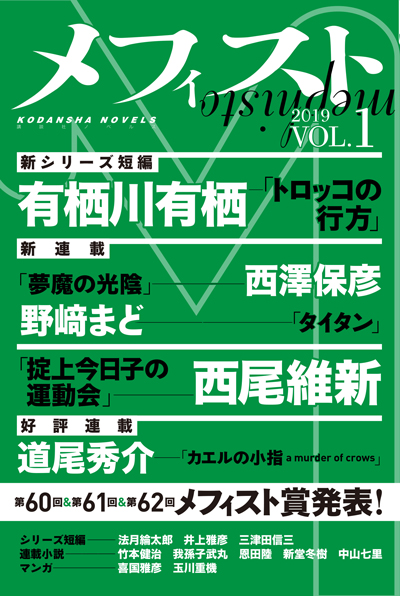

メフィスト 2019 vol.1 メフィスト 2018 vol.3

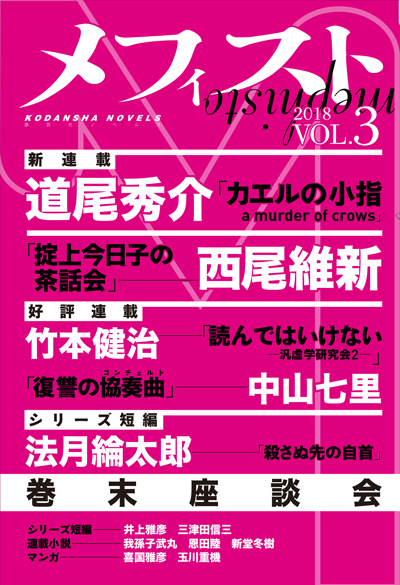

メフィスト 2018 vol.3 メフィスト 2018 vol.2

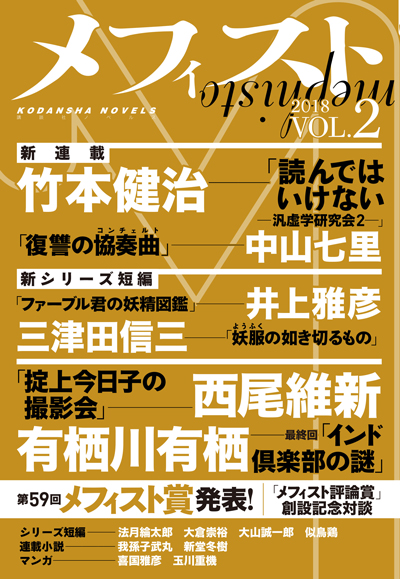

メフィスト 2018 vol.2 メフィスト 2018 vol.1

メフィスト 2018 vol.1 メフィスト 2017 vol.3

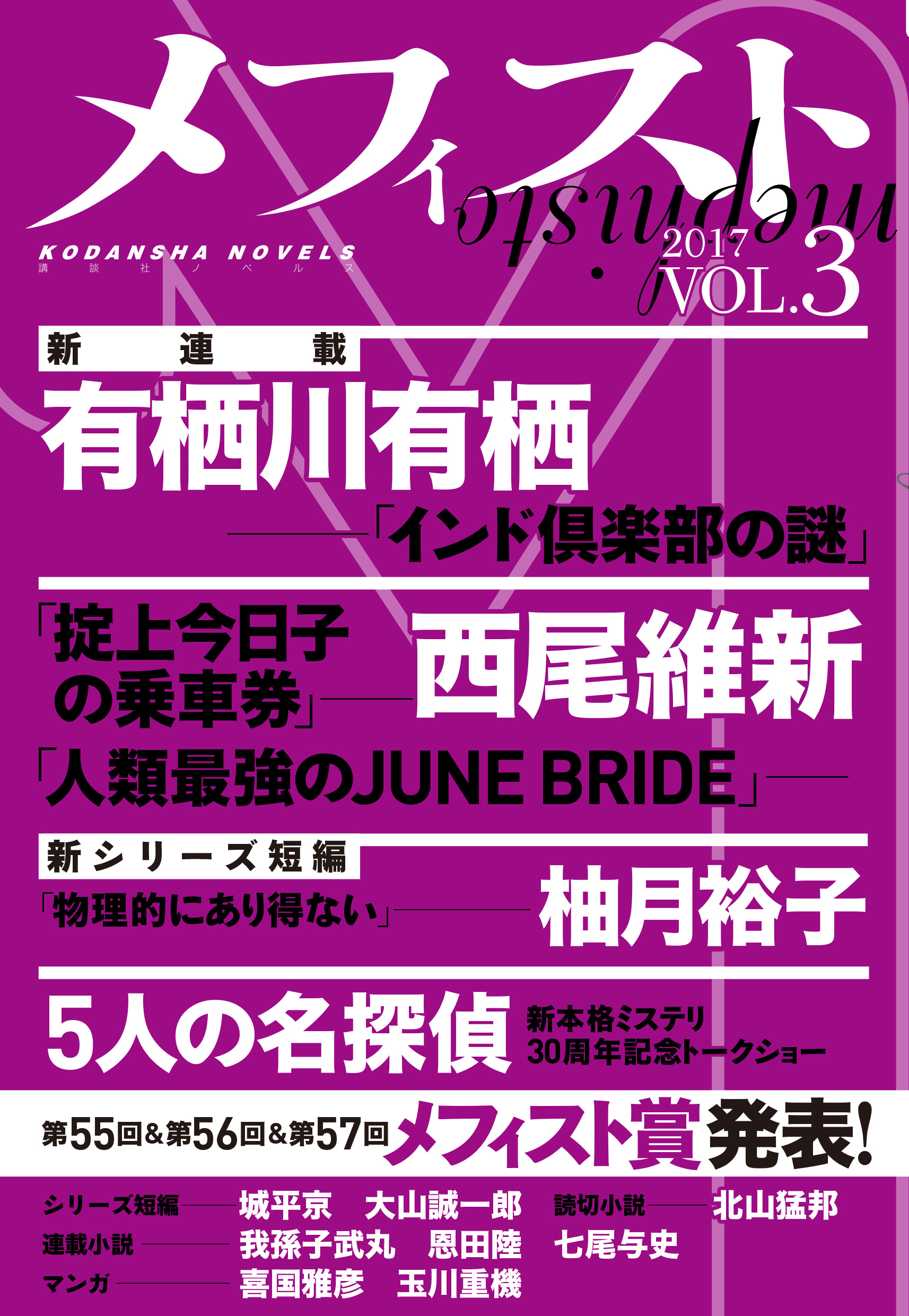

メフィスト 2017 vol.3 メフィスト 2017 vol.2

メフィスト 2017 vol.2 メフィスト 2017 vol.1

メフィスト 2017 vol.1 メフィスト 2016 vol.3

メフィスト 2016 vol.3 メフィスト 2016 vol.2

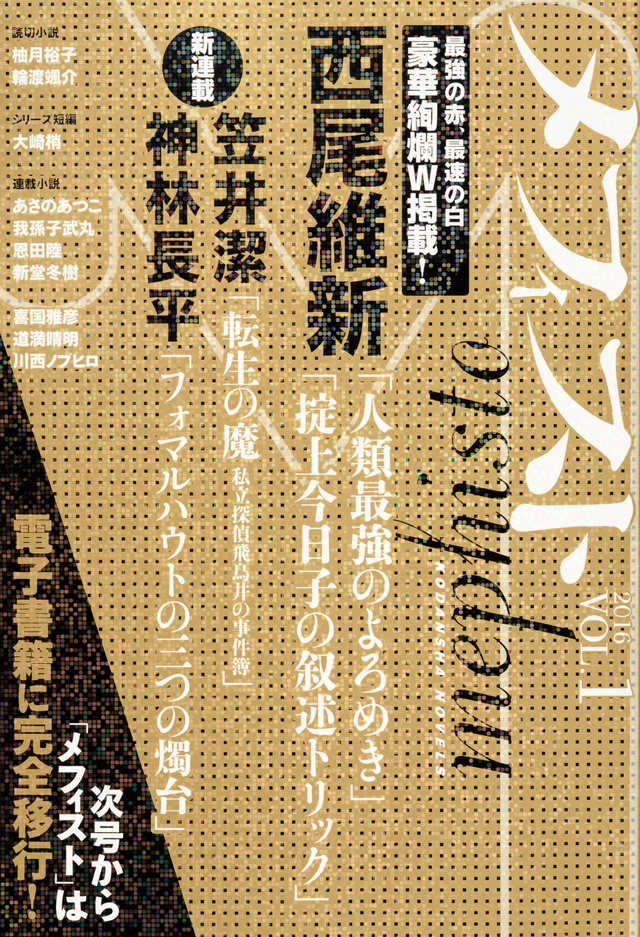

メフィスト 2016 vol.2 メフィスト 2016 vol.1

メフィスト 2016 vol.1 メフィスト 2015 vol.3

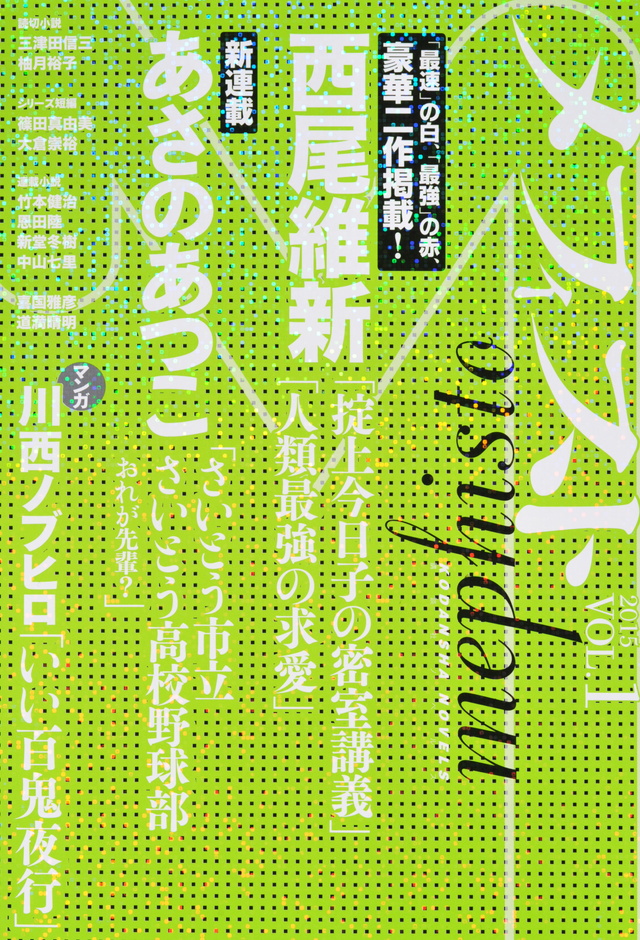

メフィスト 2015 vol.3 メフィスト 2015 vol.2

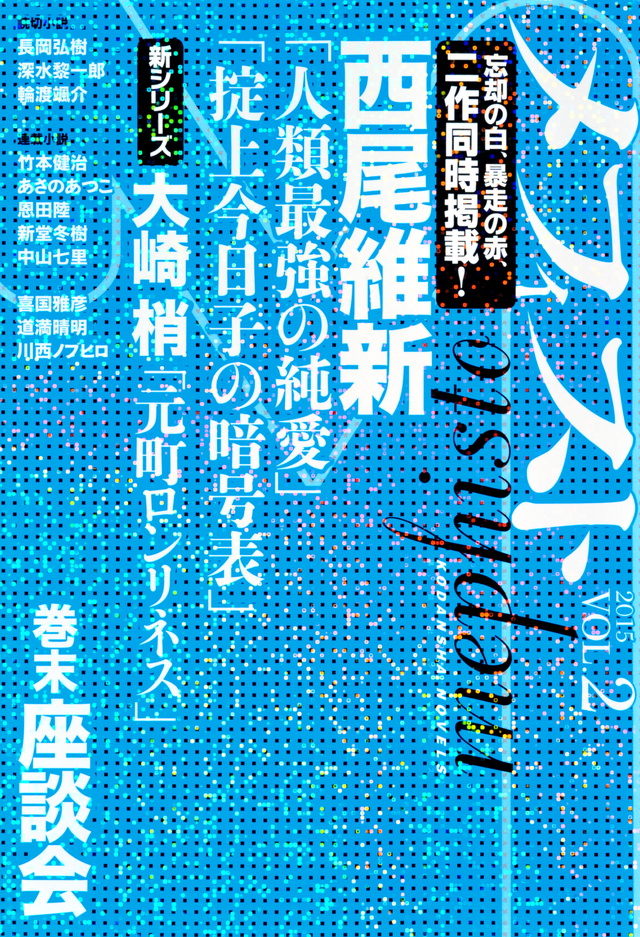

メフィスト 2015 vol.2 メフィスト 2015 vol.1

メフィスト 2015 vol.1 メフィスト 2014 vol.3

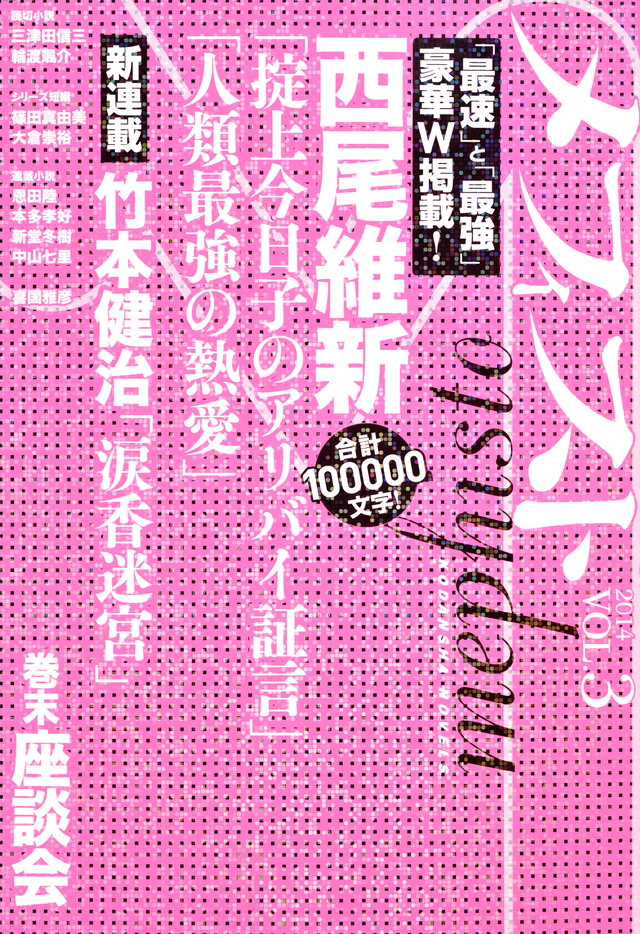

メフィスト 2014 vol.3 メフィスト 2014 vol.2

メフィスト 2014 vol.2 メフィスト 2014 vol.1

メフィスト 2014 vol.1 メフィスト 2013 vol.3

メフィスト 2013 vol.3 メフィスト 2013 vol.2

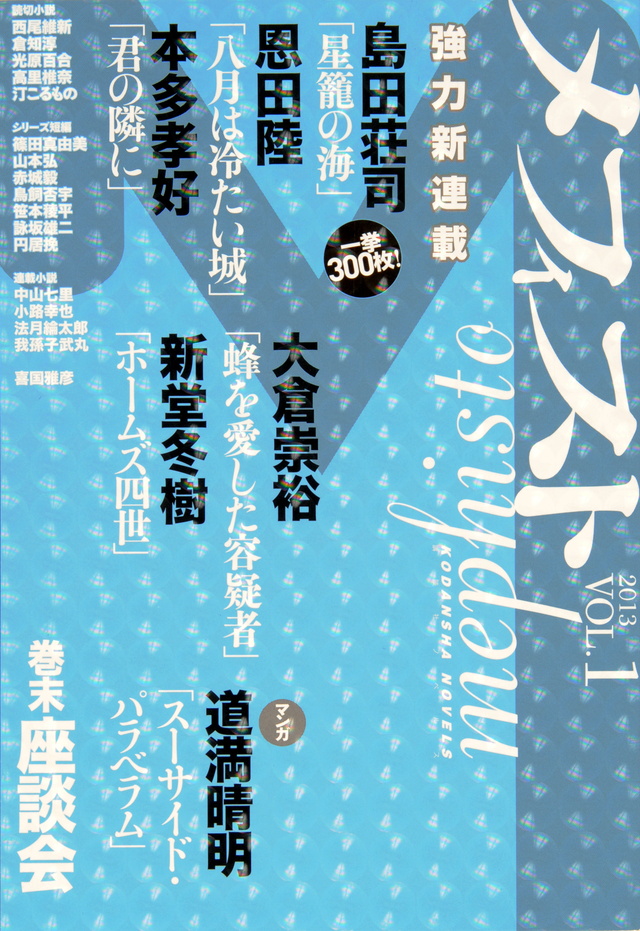

メフィスト 2013 vol.2 メフィスト 2013 vol.1

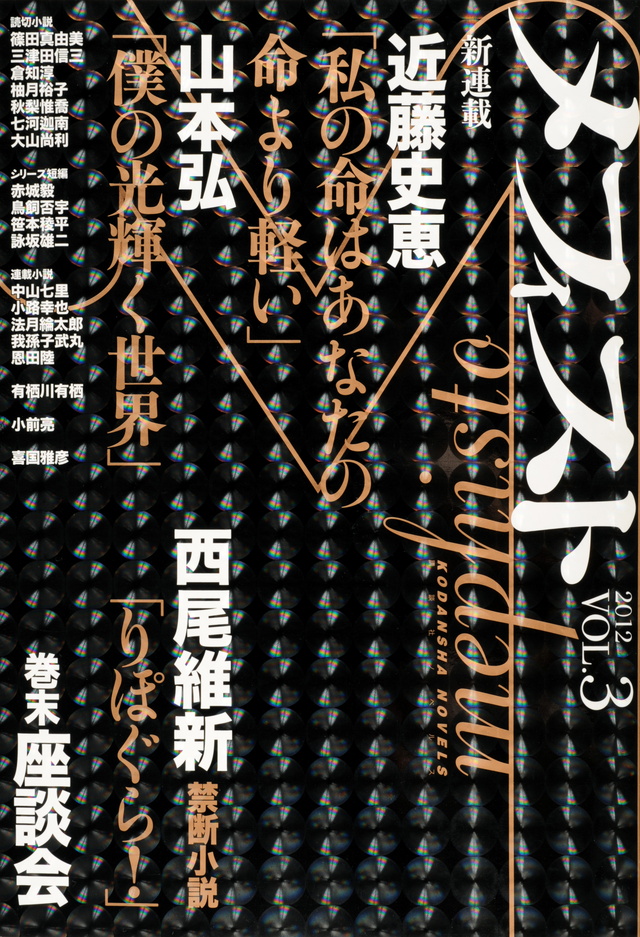

メフィスト 2013 vol.1 メフィスト 2012 vol.3

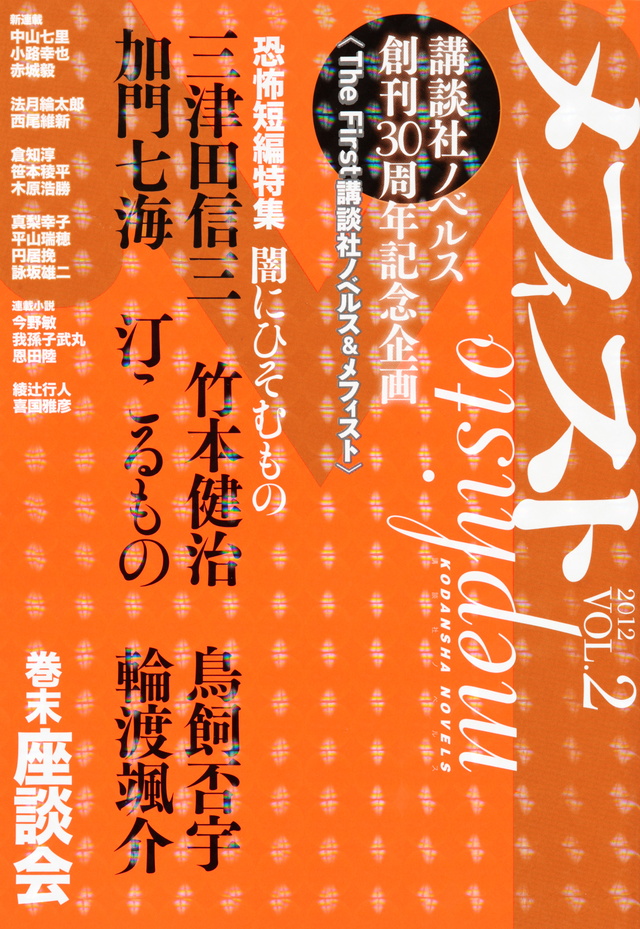

メフィスト 2012 vol.3 メフィスト 2012 vol.2

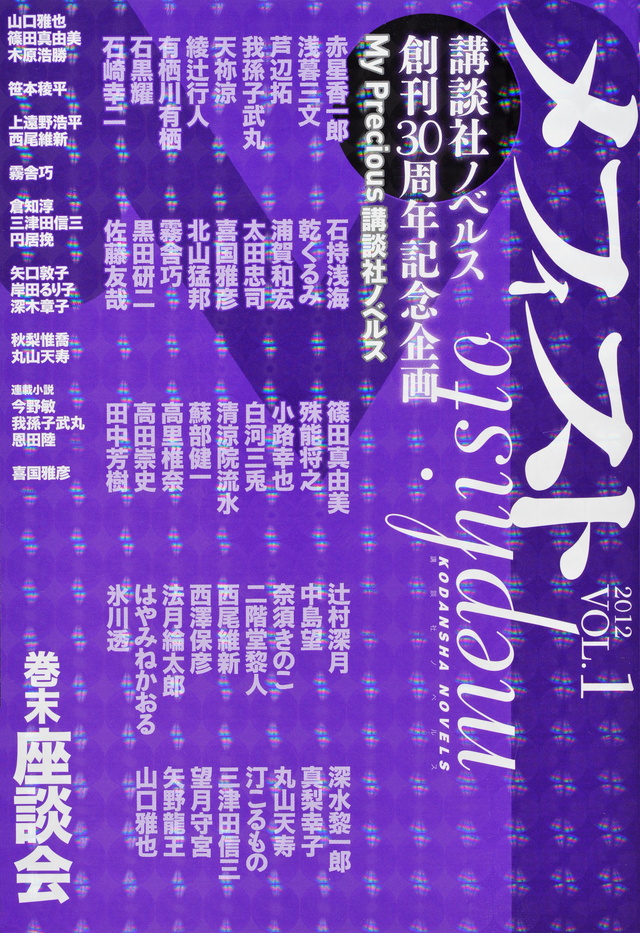

メフィスト 2012 vol.2 メフィスト 2012 vol.1

メフィスト 2012 vol.1 メフィスト 2011 vol.3

メフィスト 2011 vol.3 メフィスト 2011 vol.2

メフィスト 2011 vol.2 メフィスト 2011 vol.1

メフィスト 2011 vol.1 メフィスト 2010 vol.3

メフィスト 2010 vol.3 メフィスト 2010 vol.2

メフィスト 2010 vol.2 メフィスト 2010 vol.1

メフィスト 2010 vol.1 メフィスト 2009 vol.3

メフィスト 2009 vol.3 メフィスト 2009 vol.2

メフィスト 2009 vol.2 メフィスト 2009 vol.1

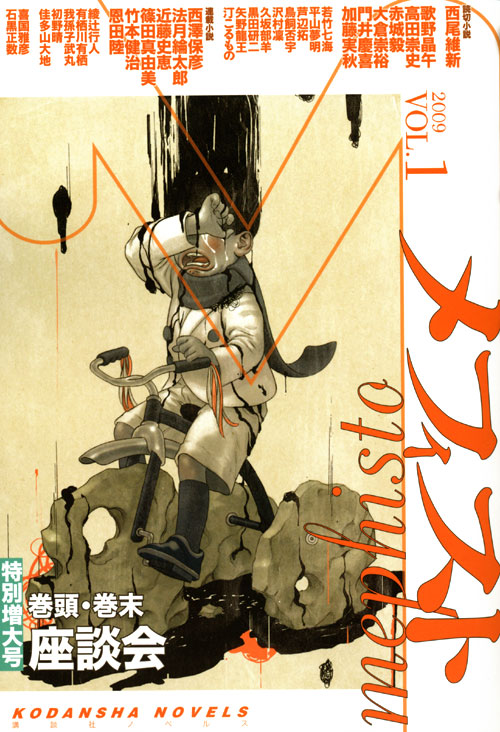

メフィスト 2009 vol.1