ゆずはらとしゆき

「ゆずはらさんは、ノーマルですか?」

開口一番、講談社ではない某出版社の編集さん(♂)がどんよりと暗い表情で呟いたので、ぼくは口に含んだビールとシェラスコのドロドロとした混合物を思わず吹き出してしまいました。

「いやはや、新規の原稿依頼をいただいて初顔合わせの席上でいきなりセクシャルなハラスメントとはアヴァンギャルドな変態性豪文芸編集者もいるものだなァ……」

そして、首を捻って尻を押さえブラジリアンレストランの店内を見回して逃走経路を確認する一連のプロセスを〇.〇五秒で完了したのですが、よくよく聞いてみると、編集さんが同じ依頼内容で別の作家さんと打ち合わせした時のエピソードでした。

なんでも、その作家さん(♂)は作品の具体的なテーマをどうするか―という話に及んだ瞬間、大真面目にこう叫んだそうです。

「オレはッ! ここで女装少年を書かなければッ! もう一歩も進めないンだ―ッ!」

思わず、小池一夫師匠の文体で書いてしまいましたが、この殺気に満ち満ちた魂の叫びに編集さんは二の句が継げず、打ち合わせがそのまま一歩も進まずに終わったのは、依頼内容が「明るく爽やかな青春小説」だったからです。あと、できれば〈ライトノベル〉系の作家に一般向けの文芸作品を書いてもらおうというシークレットな企画コンセプトもあったようです。

「いや……そういう趣味はまったくないです……。ワタクシ、ほしのあきからエビちゃんまで、守備範囲の広さではベイスターズの石井琢朗にも匹敵すると自負していますが、基本的に若い女性専門です。そりゃもう、生物学的にも!」

なので、こんな感じで答えると、編集さんはホッと胸をなで下ろしたのですが、暗い表情はそのままで今度はこう言いました。

「す、すいませんっ。〈ライトノベル〉方面の作家さんは性倒錯系なご趣味の方が多いのかと思いましたので……」

「うーん。確かに、少年少女向けのわりには比較的、性倒錯系のエロスにも寛容なジャンルではありますが……」

「いえ、昨日お会いした別の作家さん(♂)にも、〈一言一句〉同じ台詞を言われたのですよ―」

おそらくはガチガチの本命レースで三連単の万馬券を当ててしまったのと同じくらいの低確率なのですが、見事に引き当ててしまった編集さんの強運/凶運にちょっと泣けてしまいました。ビールとシェラスコのドロドロとした混合物を吹き出すのを必死に堪えつつ―。

まァ、このエピソードはさすがに極端な例ですが―いわゆる〈娯楽小説〉には様々なジャンルがありまして、それぞれの読者層が求める快楽原則から逆算してジャンルの枠組みが規定されています。よって、大半の〈娯楽小説〉家は、作家としての主義主張を抑えて、ジャンルの鋳型に塡め込んでいく努力を常に求められるのですが、そうなると「明るく爽やかな青春小説」という枠組みと〈女装少年〉という性倒錯系エロスな題材の組み合わせは、互いの性質が相反していることもあって、いささか食い合わせが悪いようです。もっとも、志村貴子さんの漫画『放浪息子』のように〈青春小説〉と〈女装少年〉がバランス良く両立した作品もありますから、不可能ではないとは思いますが―。

逆に〈ライトノベル〉では、〈萌え〉という便利な言葉が普及した結果、倒錯系のエロスも〈萌え〉に括られていて、作品構成上に於いても〈売れ線〉の要素となっていますから、個人的な思い入れがなくても題材として使うことがあります。ぼくも書いているうちに興が乗って自由闊達に筆が滑り出したことがあるのですが、うっかり題材の不条理具合まで相対化していたらしく、気がついたら、山上たつひこさん風味の重喜劇系下ネタギャグな原稿が出来上がって、担当の編集さんには渋い顔をされました。ジャンルの枠組み通りに書ける適応力があっても、枠組みの前提になっている快楽原則とズレてしまうと、それはそれで悲劇にしかならないのです。

とはいえ、書いたことのないジャンルに適応すべく思考を駆使し、一歩進むための辻褄を合わせる理屈を考えるのは面白いですし、上手いこと小説に仕上がれば、これほど楽しいことはありません。もしかしたら、アミン大統領と異種格闘技戦をやろうとしたアントニオ猪木さんの心境もこんな感じだったのかも知れませんが、元々、粋でモダンな噓八百のホラ話と本当のことが不規則に混淆して、傍目には見分けがつかない高度な与太話が、ぼくにとっての〈娯楽小説〉なので、口から出まかせ、噓八百を並べ立てることに良心の呵責はまったくないのですね。

閑話休題―件の打ち合わせですが、ぼくも人のことは言えないのです。

先に打ち合わせていた二人の作家さん(♂)とは違って、〈萌え〉で括られている題材や要素への思い入れは特にないのですが、肝心の小説の方が、どんよりとした人間模様とドス黒く粘ついた笑いを適当な伝奇的想像力で煮詰めた与太話ばかりで、別の意味で「明るく爽やかな青春小説」とは食い合わせが最悪だったのです。あまりにもかけ離れているので、辻褄を合わせる理屈も上手いこと思いつかず、結局、初対面の打ち合わせはまったくの不完全燃焼に終わりました。

「それじゃダメじゃん!」

思わず、春風亭昇太さんの物真似で叫んでしまいましたが、かくして、なんとか一歩進むための理屈を考えつつ、ジャンルへの帰属意識や信仰心が薄い作家の日常に於ける最大の謎―〈娯楽小説〉とジャンルの因果関係について、ぼんやりと考えているのです。

- 『腐れ縁』 最東対地

- 『九本指』 山吹静吽

- 『忘れられた犯人』 阿津川辰海

- 『ささやき』 木犀あこ

- 『普通と各停って、違うんですか』 山本巧次

- 『雨の日の探偵』 階 知彦

- 『神々の計らいか?』 吉田恭教

- 『虫』 結城充考

- 『監禁が多すぎる』 白井智之

- 『チョコレートを嫌いになる方法』 辻堂ゆめ

- 『銀河鉄道で行こう!』 豊田巧

- 『方向指示器』 小林泰三

- 『庭をまもるもの』 須賀しのぶ

- 『寅さんの足はなぜ光る』 柴田勝家

- 『脱走者の行方』 黒岩 勉

- 『日常の謎の作り方』 坂木 司

- 『味のないコーラ』 住野よる

- 『鍵のゆくえ』 瀬川コウ

- 『彼らはなぜモテるのだろうか……』 市川哲也

- 『やみのいろ』 中里友香

- 『インデックス化と見ない最終回』 十市 社

- 『文系人間が思うロボットの不思議』 沢村浩輔

- 『街道と犬ども』 石川博品

- 『沖縄のてーげーな日常』 友井 羊

- 『ジャンルという名の妖怪たち』 ゆずはらとしゆき

- 『カロリー表示は私を健康に導くのか』 秋川滝美

- 『終電を止める女』 芦沢 央

- 『女子クラスにおける日常の謎』 櫛木理宇

- 『IBSと遅刻癖』 岡崎琢磨

- 『シューズ&ジュース』 青崎有吾

- 『キャラが立つとは?』 東川篤哉

- 『「源氏物語」のサブカルな顔』 荻原規子

- 『そこにだけはないはずの』 似鳥 鶏

- 『『美少女』に関する一考察』 加賀美雅之

- 『食堂Kの謎』 葉真中顕

- 『寒い夏』 ほしおさなえ

- 『人喰い映画館』 浦賀和宏

- 『あやかしなこと』 平山夢明

- 『あなたの庭はどんな庭?』 日明 恩

- 『日常の謎がない謎』 小松エメル

- 『影の支配者』 小島達矢

- 『「五×二十」』 谷川 流

- 『グレープフルーツとお稲荷さん』 阿部智里

- 『ボールペンを買う女』 大山誠一郎

- 『日常の謎の謎』 辻真先

- 『『サイバー空間におけるデータ同定問題』あるいはネット犯罪量産時代』 一田和樹

- 『囲いの中の日常』 門前典之

- 『カレーライスを注文した男』 岸田るり子

- 『お前は誰だ?』 丸山天寿

- 『世界を見誤る私たち』 穂高 明

- 『名探偵は日常の謎に敵うのかしら?』 相沢沙呼

- 『で、あなた何ができるの?はあ、皇帝だったらたぶん…』 秋梨惟喬

- 『すっぽんぽんでいこう!』 桜木紫乃

- 『右腕の長い男』 麻見和史

- 『坂道の上の海』 七河迦南

- 『彼女は地下鉄でノリノリだった、という話。』 柴村仁

- 『その日常で大丈夫か?』 汀こるもの

- 『成功率百パーセントのダイエット』 小前亮

- 『謎の赤ん坊』 蒲原二郎

- 『一般人の愚痴と疑問』 沼田まほかる

- 『寄る怪と逃げる怪』 高田侑

- 『福の神』 木下半太

- 『マッドサイエンティストへの恋文』 森深紅

- 『私の赤い文字』 大山尚利

- 『となりあわせの君とリセット』 詠坂雄二

- 『美人はなぜ美人なのか』 小川一水

- 『なぜモノがあるのか。』 鈴木光司

- 『この目で見たんだ』 北村薫

- 『運命の糸が赤いのは?』 山下貴光

- 『念力おばさん』 湊かなえ

- 『方向オンチはなぜ迷う?』 山本弘

- 『ゆがむ顔のカルマ』 真藤順丈

- 『子供だけが知っている』 宇佐美まこと

- 『人はなぜ、酒を飲むのか』 薬丸岳

メフィスト 2020 vol.2

メフィスト 2020 vol.2 メフィスト 2020 vol.1

メフィスト 2020 vol.1 メフィスト 2019 vol.3

メフィスト 2019 vol.3 メフィスト 2019 vol.2

メフィスト 2019 vol.2 メフィスト 2019 vol.1

メフィスト 2019 vol.1 メフィスト 2018 vol.3

メフィスト 2018 vol.3 メフィスト 2018 vol.2

メフィスト 2018 vol.2 メフィスト 2018 vol.1

メフィスト 2018 vol.1 メフィスト 2017 vol.3

メフィスト 2017 vol.3 メフィスト 2017 vol.2

メフィスト 2017 vol.2 メフィスト 2017 vol.1

メフィスト 2017 vol.1 メフィスト 2016 vol.3

メフィスト 2016 vol.3 メフィスト 2016 vol.2

メフィスト 2016 vol.2 メフィスト 2016 vol.1

メフィスト 2016 vol.1 メフィスト 2015 vol.3

メフィスト 2015 vol.3 メフィスト 2015 vol.2

メフィスト 2015 vol.2 メフィスト 2015 vol.1

メフィスト 2015 vol.1 メフィスト 2014 vol.3

メフィスト 2014 vol.3 メフィスト 2014 vol.2

メフィスト 2014 vol.2 メフィスト 2014 vol.1

メフィスト 2014 vol.1 メフィスト 2013 vol.3

メフィスト 2013 vol.3 メフィスト 2013 vol.2

メフィスト 2013 vol.2 メフィスト 2013 vol.1

メフィスト 2013 vol.1 メフィスト 2012 vol.3

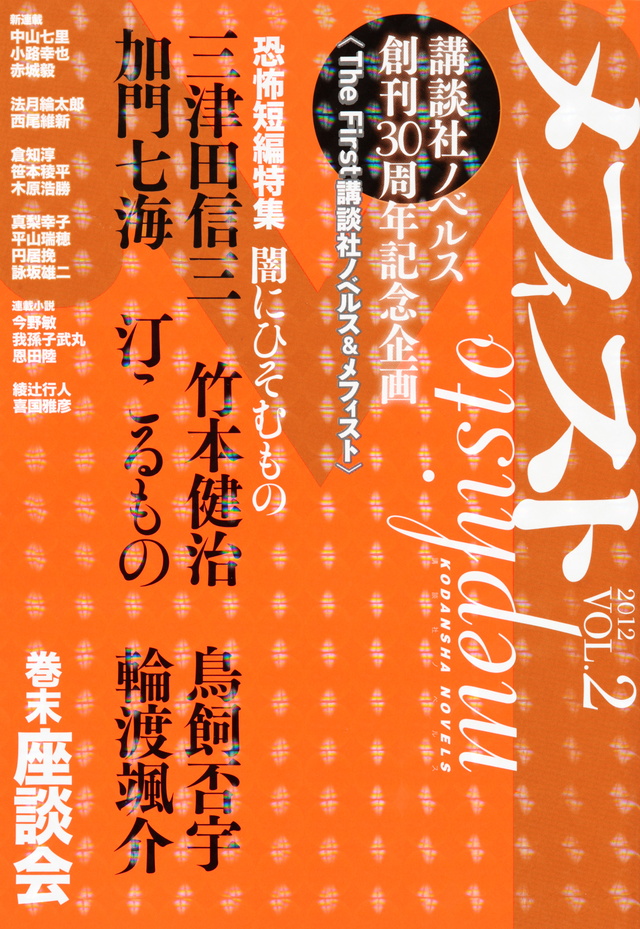

メフィスト 2012 vol.3 メフィスト 2012 vol.2

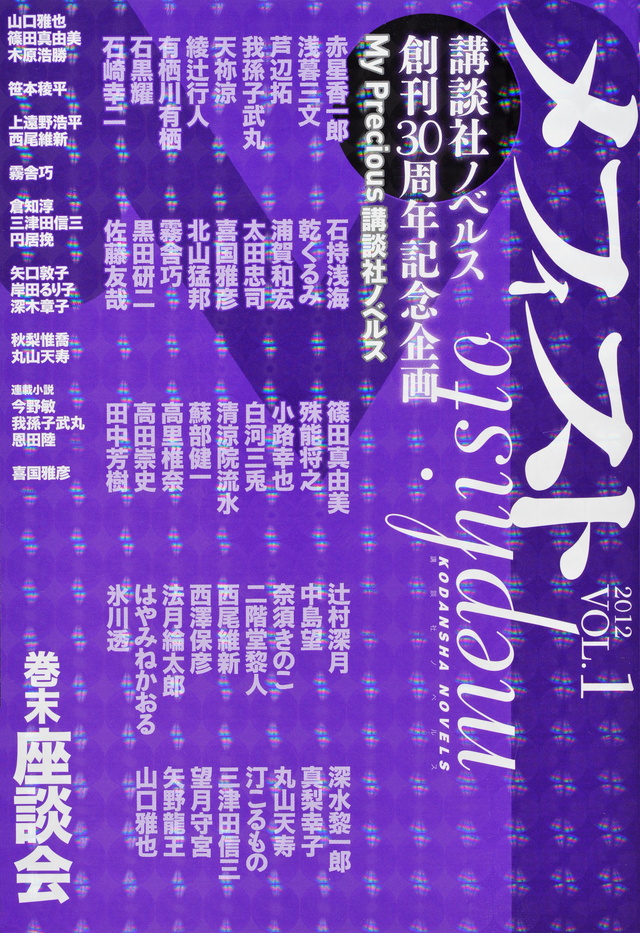

メフィスト 2012 vol.2 メフィスト 2012 vol.1

メフィスト 2012 vol.1 メフィスト 2011 vol.3

メフィスト 2011 vol.3 メフィスト 2011 vol.2

メフィスト 2011 vol.2 メフィスト 2011 vol.1

メフィスト 2011 vol.1 メフィスト 2010 vol.3

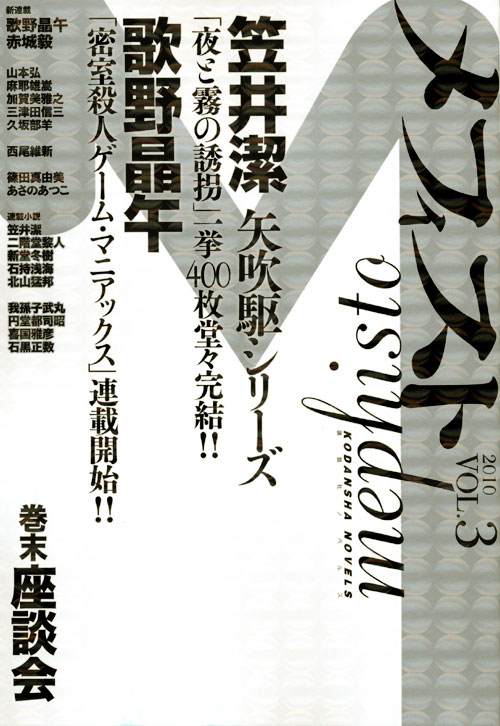

メフィスト 2010 vol.3 メフィスト 2010 vol.2

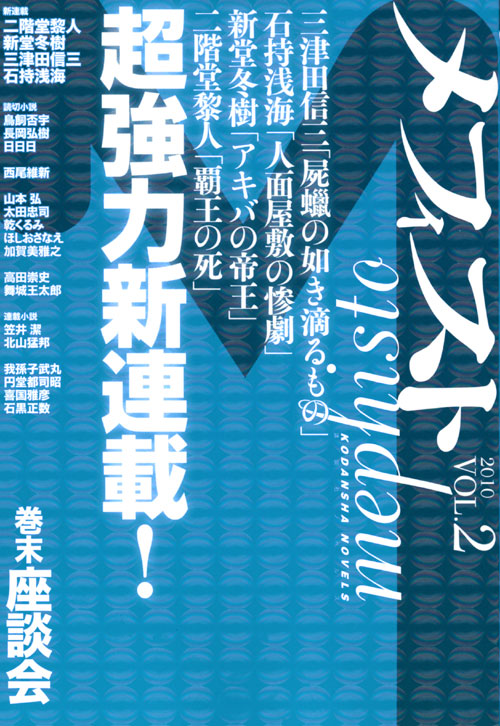

メフィスト 2010 vol.2 メフィスト 2010 vol.1

メフィスト 2010 vol.1 メフィスト 2009 vol.3

メフィスト 2009 vol.3 メフィスト 2009 vol.2

メフィスト 2009 vol.2 メフィスト 2009 vol.1

メフィスト 2009 vol.1