相沢沙呼(あいざわさこ)

音楽室から、マウスピースが盗まれた。それとほとんど時を同じくして、スパッツを盗まれたと訴える女子生徒が現れる。

友人が勤める小学校での盗難騒動の話だ。彼女の職場では、僕らが想像している以上に、不思議でいたずらな事件が発生するらしい。

マウスピースは、単品でも高価だから、学校は大騒ぎだ。電話越しに友人はこう言った。

「同じ時間に、まったく違う盗難事件が連続発生するなんて、偶然にしては奇妙じゃない?」

これが安楽椅子探偵だったら、詳しく事情を聞いて、見事な解答を導き出せるのかもしれなかったけれど、少なくとも自分にはそういう才能がないみたいで、うーんと唸るしかない。確かに、単発ならば学校でありがちな盗難事件に過ぎないが、別に偶然で片付けてしまってもいいんじゃない?

「わかった!」僕は、真っ先に思い付いたことを口にする。「犯人は、その歳にしてちょっと変な趣味に目覚めてしまった男子で……。つまり、被害者二人の子は可愛かったんでしょう?」

そう言ったら電話越しに変態と罵られた。僕がやったわけじゃないのに。

「それがね、犯人、女子っぽいんだよね」

彼女が言うに、スパッツは既に発見されているらしい。その場所は、女子トイレの個室窓から見下ろしたところ。なるほど、そこからスパッツを投げ捨てたのなら、男子の犯行というのは考えにくいだろう。いやがらせのために、スパッツを盗んでトイレの窓から捨てたと考える方が自然だ。

「なにか他に、容疑者を絞り込めるような証拠があればね」僕はあくびをかみ殺して言った。

「証拠って、たとえば?」

「ミステリだと、定番のパターンは、『秘密の暴露』だ」

僕は彼女を煙に巻こうと、適当なことを言う。しかし、意外にも彼女は乗ってきた。

「あ、あれでしょ。知ってるはずのないことを知ってて、それをうっかり口にしちゃうっていう」

「そうそう、それ。なにかない?」

聞きながら、そんなにうまく行くはずないよね、推理小説じゃあるまいし、なんて考えていた。

「あ、そういえば」なにか気付いたらしく、彼女は興奮したように勢い込んだ。

「一緒にスパッツ探した子なんだけど、トイレに入って、まっすぐに個室へ向かって、窓の外を見下ろしたんだよ。それで、先生、見つけたーって。トイレには用具入れとかゴミ箱、個室だって他にもあるのに。あの子、なんか怪しい」

なるほど。複数ある個室の一つを選んで、他の場所に目もくれず窓の外を覗くというのは、犯人でないとできない行動かもしれない。自分がやったいたずらの第一発見者になろうとするなんて、小学生らしい思考とも言える。

その日は、「よし、スパッツ事件は容疑者絞り込めそう!」となって、電話が終了した。

後日、また彼女から連絡があった。

「現実は推理小説みたいにうまくいかないねぇ……」

声は落ち込んでいた。どうやら、スパッツ事件の容疑者を、どうやって自白させるべきかで悩んでいるらしい。もし彼女の推理が間違っていれば、それは冤罪になってしまう。生徒の繊細な心を傷つけ、裏切ることになる。立場上、だいぶ慎重にならざるを得ないだろう。必要なのは証拠だったが、トイレでの行動だけでは弱い。そりゃ、推理小説では通用するかもしれないけれど、現実の事件に適用するのは無理でしょ。

「こういうとき、推理小説っていいよね。理詰めで犯人を問い詰めていくと、犯人って勝手に自白してくれるじゃん。でも、相手は小学生だよ? 理論なんか通用する相手じゃないもん。前にも似たようなことあったんだよね。明らかに嘘ついてたり、証言をころころ変えたりして。そこをどんなに理詰めで攻めたって、『あたしじゃありません』の一点張りで通されたらさ」

マウスピースも見つかっていないし、どうにか、犯人を見つけないといけない。そもそも、二つの事件は同一犯なのか、それとも、複数犯なのか? たんに、たまたま別の事件が同じ時間帯に起きてしまっただけ? 五分と間を置かずに? 彼女の推理を聞きながら、小学校で奮闘する新任教師のミステリって面白そうだなぁ、と勝手に構想を膨らませていた。けれど、もし本当に名探偵がいたとしても、そのロジックが小学校で通用するとは限らないのだ。

子供は理屈で行動しないから。どんなに証拠を積み上げたって、泣いて否定されることもある。そもそも、探偵の推理がすべて正しいなんて保証が、どこにあるだろう? 名探偵ってやつは、いったいどんな権利があって、机上の空論で犯人を追い詰めようって言うんだ?

残念ながら、この話に後日談はない。結局、マウスピースは未だに見つかっていないし、スパッツ事件の犯人もわからないままだ。

これは推理小説ではないし、本当の日常の謎だから。

どんなに正しい理屈を並べても、誰かが正解を認めてくれるなんて保証は、フィクションの中にしか存在しないのだ。

「あの子ね、言ってることもでたらめだし、凄く怪しいんだ。でもね。前に、わたしの授業で、初めて割り算が理解できるようになったって言って、笑ってくれたの。嬉しかったなぁ」

僕は彼女の言葉を聞きながら、学校に必要なのは、きっと名探偵なんかじゃないんだろうなと考えていた。

- 『腐れ縁』 最東対地

- 『九本指』 山吹静吽

- 『忘れられた犯人』 阿津川辰海

- 『ささやき』 木犀あこ

- 『普通と各停って、違うんですか』 山本巧次

- 『雨の日の探偵』 階 知彦

- 『神々の計らいか?』 吉田恭教

- 『虫』 結城充考

- 『監禁が多すぎる』 白井智之

- 『チョコレートを嫌いになる方法』 辻堂ゆめ

- 『銀河鉄道で行こう!』 豊田巧

- 『方向指示器』 小林泰三

- 『庭をまもるもの』 須賀しのぶ

- 『寅さんの足はなぜ光る』 柴田勝家

- 『脱走者の行方』 黒岩 勉

- 『日常の謎の作り方』 坂木 司

- 『味のないコーラ』 住野よる

- 『鍵のゆくえ』 瀬川コウ

- 『彼らはなぜモテるのだろうか……』 市川哲也

- 『やみのいろ』 中里友香

- 『インデックス化と見ない最終回』 十市 社

- 『文系人間が思うロボットの不思議』 沢村浩輔

- 『街道と犬ども』 石川博品

- 『沖縄のてーげーな日常』 友井 羊

- 『ジャンルという名の妖怪たち』 ゆずはらとしゆき

- 『カロリー表示は私を健康に導くのか』 秋川滝美

- 『終電を止める女』 芦沢 央

- 『女子クラスにおける日常の謎』 櫛木理宇

- 『IBSと遅刻癖』 岡崎琢磨

- 『シューズ&ジュース』 青崎有吾

- 『キャラが立つとは?』 東川篤哉

- 『「源氏物語」のサブカルな顔』 荻原規子

- 『そこにだけはないはずの』 似鳥 鶏

- 『『美少女』に関する一考察』 加賀美雅之

- 『食堂Kの謎』 葉真中顕

- 『寒い夏』 ほしおさなえ

- 『人喰い映画館』 浦賀和宏

- 『あやかしなこと』 平山夢明

- 『あなたの庭はどんな庭?』 日明 恩

- 『日常の謎がない謎』 小松エメル

- 『影の支配者』 小島達矢

- 『「五×二十」』 谷川 流

- 『グレープフルーツとお稲荷さん』 阿部智里

- 『ボールペンを買う女』 大山誠一郎

- 『日常の謎の謎』 辻真先

- 『『サイバー空間におけるデータ同定問題』あるいはネット犯罪量産時代』 一田和樹

- 『囲いの中の日常』 門前典之

- 『カレーライスを注文した男』 岸田るり子

- 『お前は誰だ?』 丸山天寿

- 『世界を見誤る私たち』 穂高 明

- 『名探偵は日常の謎に敵うのかしら?』 相沢沙呼

- 『で、あなた何ができるの?はあ、皇帝だったらたぶん…』 秋梨惟喬

- 『すっぽんぽんでいこう!』 桜木紫乃

- 『右腕の長い男』 麻見和史

- 『坂道の上の海』 七河迦南

- 『彼女は地下鉄でノリノリだった、という話。』 柴村仁

- 『その日常で大丈夫か?』 汀こるもの

- 『成功率百パーセントのダイエット』 小前亮

- 『謎の赤ん坊』 蒲原二郎

- 『一般人の愚痴と疑問』 沼田まほかる

- 『寄る怪と逃げる怪』 高田侑

- 『福の神』 木下半太

- 『マッドサイエンティストへの恋文』 森深紅

- 『私の赤い文字』 大山尚利

- 『となりあわせの君とリセット』 詠坂雄二

- 『美人はなぜ美人なのか』 小川一水

- 『なぜモノがあるのか。』 鈴木光司

- 『この目で見たんだ』 北村薫

- 『運命の糸が赤いのは?』 山下貴光

- 『念力おばさん』 湊かなえ

- 『方向オンチはなぜ迷う?』 山本弘

- 『ゆがむ顔のカルマ』 真藤順丈

- 『子供だけが知っている』 宇佐美まこと

- 『人はなぜ、酒を飲むのか』 薬丸岳

メフィスト 2020 vol.2

メフィスト 2020 vol.2 メフィスト 2020 vol.1

メフィスト 2020 vol.1 メフィスト 2019 vol.3

メフィスト 2019 vol.3 メフィスト 2019 vol.2

メフィスト 2019 vol.2 メフィスト 2019 vol.1

メフィスト 2019 vol.1 メフィスト 2018 vol.3

メフィスト 2018 vol.3 メフィスト 2018 vol.2

メフィスト 2018 vol.2 メフィスト 2018 vol.1

メフィスト 2018 vol.1 メフィスト 2017 vol.3

メフィスト 2017 vol.3 メフィスト 2017 vol.2

メフィスト 2017 vol.2 メフィスト 2017 vol.1

メフィスト 2017 vol.1 メフィスト 2016 vol.3

メフィスト 2016 vol.3 メフィスト 2016 vol.2

メフィスト 2016 vol.2 メフィスト 2016 vol.1

メフィスト 2016 vol.1 メフィスト 2015 vol.3

メフィスト 2015 vol.3 メフィスト 2015 vol.2

メフィスト 2015 vol.2 メフィスト 2015 vol.1

メフィスト 2015 vol.1 メフィスト 2014 vol.3

メフィスト 2014 vol.3 メフィスト 2014 vol.2

メフィスト 2014 vol.2 メフィスト 2014 vol.1

メフィスト 2014 vol.1 メフィスト 2013 vol.3

メフィスト 2013 vol.3 メフィスト 2013 vol.2

メフィスト 2013 vol.2 メフィスト 2013 vol.1

メフィスト 2013 vol.1 メフィスト 2012 vol.3

メフィスト 2012 vol.3 メフィスト 2012 vol.2

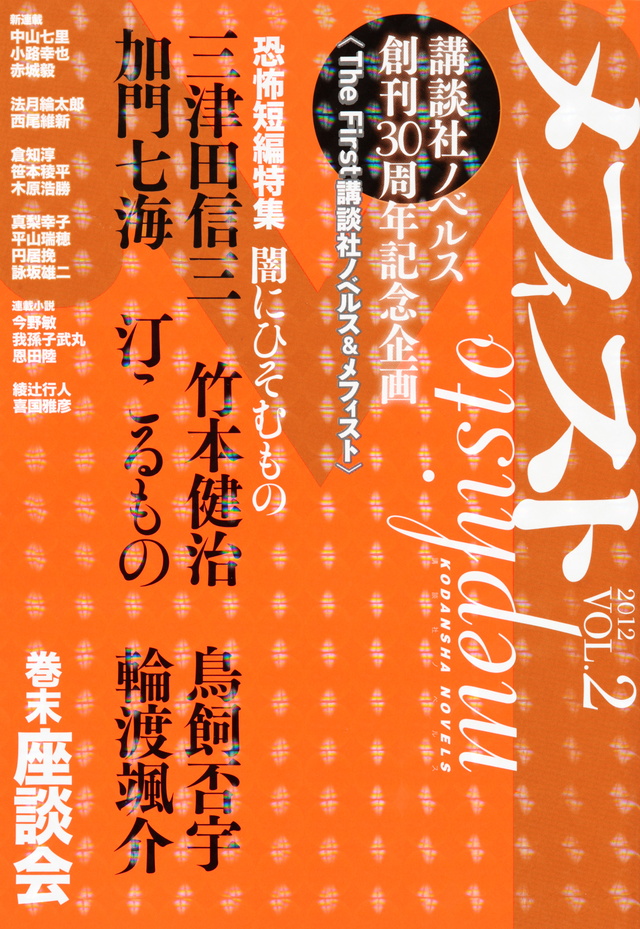

メフィスト 2012 vol.2 メフィスト 2012 vol.1

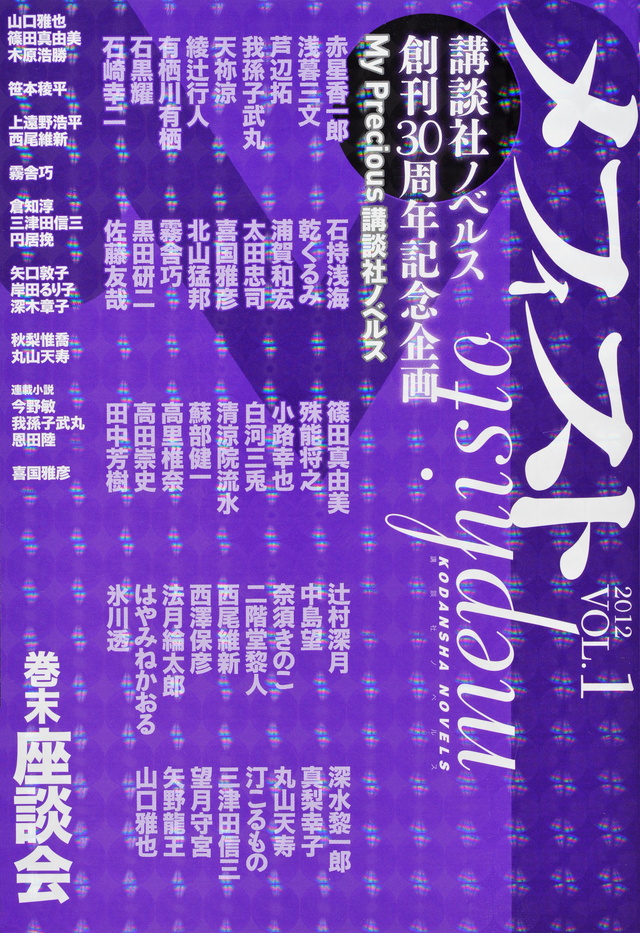

メフィスト 2012 vol.1 メフィスト 2011 vol.3

メフィスト 2011 vol.3 メフィスト 2011 vol.2

メフィスト 2011 vol.2 メフィスト 2011 vol.1

メフィスト 2011 vol.1 メフィスト 2010 vol.3

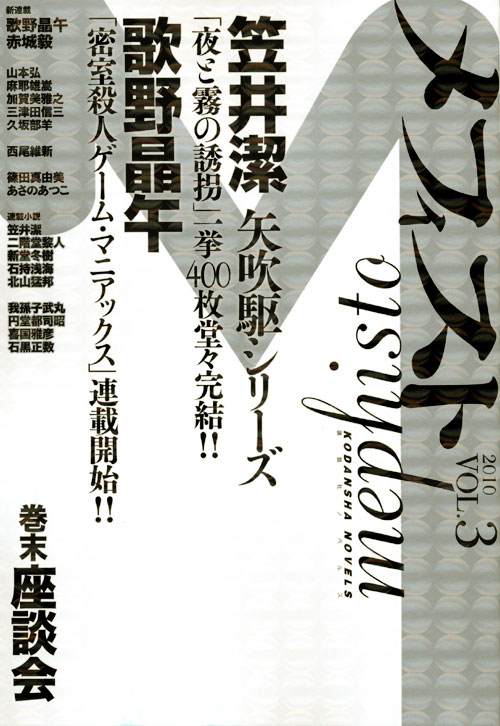

メフィスト 2010 vol.3 メフィスト 2010 vol.2

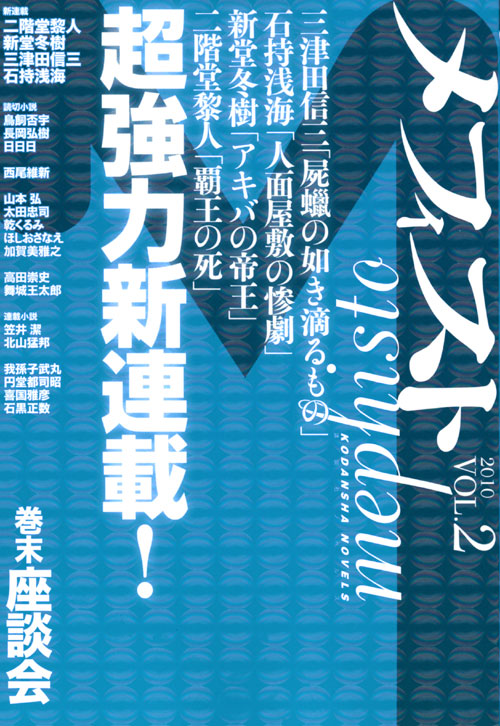

メフィスト 2010 vol.2 メフィスト 2010 vol.1

メフィスト 2010 vol.1 メフィスト 2009 vol.3

メフィスト 2009 vol.3 メフィスト 2009 vol.2

メフィスト 2009 vol.2 メフィスト 2009 vol.1

メフィスト 2009 vol.1