大山尚利(おおやまなおとし)

二十一歳の夏から日記をつけている。

コクヨのノートにパイロットの赤ペンで十四年。はじめは自由帳として買ったノートだった。一ヵ月ほど脈絡のない文や落書きをしたあと、どういうわけかその日のことを書くようになり、一週間後からようやく日付を記入しはじめている。気がついたら日記になっていたというはじまりにもかかわらず、こうして十四年も続き、いまでは日記をつけられなくなることが死ぬということなのではないかと思っているほどだ。

そして字、そのものにも。

たとえば「西」だ。四画目と五画目、上からおりてきてスライス、フックのところが、あるときから「価」のように、そのまま下まで垂直におりてきてしまうようになったのだ。西という漢字を習って以来ずっと、途中で喧嘩してべつべつの道を歩むことになった兄弟のようにはなればなれになっていたのに、まるで兄弟のかけがえのなさに気づき、仲直りしたとでもいうような平行線になったのだ。

流れにまかせて書いているので、ペン先を一時停止させることができず、そのまま平行線の西を何度も書いてしまう。これは直さないといけないと思い、あるとき平行線の西にバッテンをし、正しい西をとなりに書き直すことにした。平行線の兄弟を仲間割れさせる。すると思いもよらないことが起こった。強い違和感が込みあげてきたのだ。「自分に嘘はつけない」という名言のようなものを何度か耳にしたことがあるが、このとき私は私に嘘をついたのだとわかった。平行線で書いてみる。こいつはどうだ、しっくりくるではないか。

なぜなのかわからないまま、そうしてしばらく平行線の西を書いているうちに、またあるときからスライスしないものの四画目は勢いが衰えて囲いの中ほどでとまるようになり、五画目はフックするようになったのだ。

この変化の原因はなんなのか?

西だけではない。「買」もそうだ。囲いのなかの縦棒、横棒を書けなくなり、「口」と「只」を組み合わせた字になってしまったのだ。「足が生えたかわいいボルトくん」のような字が、これでは「愉快に歩いている人」をあらわす象形文字ではないか。

以前はきちんと書けていたのに、なぜ書けなくなったのだろう?

こういったことが頭にあったある日、たまたま手に取った本の、たまたま開いたページによって、私はとびきりの恐怖を味わうことになった。

凶悪犯の字に共通する特徴。

これは読まないほうがいいと察知してすぐに本を閉じた。知ってしまったら、よからぬ影響を受けるとわかった。だが時すでにおそし。具体的なことはなにもわからないが、とにかく凶悪犯の字には共通する特徴があると知っただけで充分だった。なおかつ悪いことに、具体的なことがわからないから疑念は出口を失い、与えられた恐怖を解消できない。だがもう一度ページを開く勇気もない。

私の字にも凶悪犯の字の特徴とやらがあらわれているのではないだろうか? 「西」が平行線になったり、「買」のなかの棒が書けないのは、マシンガンを乱射するといったような凶悪なことをしでかす兆候なのではないだろうか? 私の字には、ほかにもさまざまな特徴が潜んでいるのではないか? 見る人が見れば、これは凶悪犯が書いた字だ、と判定するかもしれない。そもそも赤ペンで書いているのも、血に飢えていることのあらわれなのではないか?

過去の日記を読み返しては字の変化を見つけておびえるようになった。しかしなにがわかるわけでもなく、マシンガンをあげると声をかけられても、きっぱりと断る強い意志を持とうと心がけることで恐怖を薄らげるしかなかった。

このことにより、字への関心が強くなった。自分の字が変化するというのは不思議だ。他人の字にも関心が増したように思う。研究をしているわけではなく、字からその人の内面がわかるとまではいかないから、凶悪なことをしでかす兆候をさがすといった疑念の目で見ずにすむのもいい。ポケットのなかにしまっていた、とっておきのおもちゃを見せてもらっているようなうれしさを感じるだけだ。ああ、この人はこういうおもちゃを持っているのか、という具合である。字を書いている姿を見ているだけで気持ちがやわらかくなる。

私の字が邪悪な兆候に満ちていようとも、めげずにこれからも日記をつけ続けるのはなぜか? 習慣だから? いやなことがあっても、日記につけることでたんなるいやなことではなくなるから?

以下が答えである。

廃墟に魅せられる人々がいる。打ち捨てられた工場や遊園地の写真集を、私もめくってみることがある。なぜ魅せられるのか? それはたぶん自分が幽霊になれるからだろう。幽霊は死なない。死なない者に未来はない。あるのは過去だけ。過去とは永遠だ。廃墟も日記も過去。だから日記は廃墟であり永遠だ。

私に訪れる死が突然のものではなかったとしたら、枕元には何冊かの本があることだろう。人生で最後に読む本はなにか?ジョン・アーヴィングはディケンズの『我らが共通の友』らしい。私はまだ決めていない。だがどの本にしろ、最後の最後に読むのは自分の日記であることを、もう疑ってはいない。二十一歳の夏からの人生を永遠のものにし、私はきっと泣くだろう。

- 『腐れ縁』 最東対地

- 『九本指』 山吹静吽

- 『忘れられた犯人』 阿津川辰海

- 『ささやき』 木犀あこ

- 『普通と各停って、違うんですか』 山本巧次

- 『雨の日の探偵』 階 知彦

- 『神々の計らいか?』 吉田恭教

- 『虫』 結城充考

- 『監禁が多すぎる』 白井智之

- 『チョコレートを嫌いになる方法』 辻堂ゆめ

- 『銀河鉄道で行こう!』 豊田巧

- 『方向指示器』 小林泰三

- 『庭をまもるもの』 須賀しのぶ

- 『寅さんの足はなぜ光る』 柴田勝家

- 『脱走者の行方』 黒岩 勉

- 『日常の謎の作り方』 坂木 司

- 『味のないコーラ』 住野よる

- 『鍵のゆくえ』 瀬川コウ

- 『彼らはなぜモテるのだろうか……』 市川哲也

- 『やみのいろ』 中里友香

- 『インデックス化と見ない最終回』 十市 社

- 『文系人間が思うロボットの不思議』 沢村浩輔

- 『街道と犬ども』 石川博品

- 『沖縄のてーげーな日常』 友井 羊

- 『ジャンルという名の妖怪たち』 ゆずはらとしゆき

- 『カロリー表示は私を健康に導くのか』 秋川滝美

- 『終電を止める女』 芦沢 央

- 『女子クラスにおける日常の謎』 櫛木理宇

- 『IBSと遅刻癖』 岡崎琢磨

- 『シューズ&ジュース』 青崎有吾

- 『キャラが立つとは?』 東川篤哉

- 『「源氏物語」のサブカルな顔』 荻原規子

- 『そこにだけはないはずの』 似鳥 鶏

- 『『美少女』に関する一考察』 加賀美雅之

- 『食堂Kの謎』 葉真中顕

- 『寒い夏』 ほしおさなえ

- 『人喰い映画館』 浦賀和宏

- 『あやかしなこと』 平山夢明

- 『あなたの庭はどんな庭?』 日明 恩

- 『日常の謎がない謎』 小松エメル

- 『影の支配者』 小島達矢

- 『「五×二十」』 谷川 流

- 『グレープフルーツとお稲荷さん』 阿部智里

- 『ボールペンを買う女』 大山誠一郎

- 『日常の謎の謎』 辻真先

- 『『サイバー空間におけるデータ同定問題』あるいはネット犯罪量産時代』 一田和樹

- 『囲いの中の日常』 門前典之

- 『カレーライスを注文した男』 岸田るり子

- 『お前は誰だ?』 丸山天寿

- 『世界を見誤る私たち』 穂高 明

- 『名探偵は日常の謎に敵うのかしら?』 相沢沙呼

- 『で、あなた何ができるの?はあ、皇帝だったらたぶん…』 秋梨惟喬

- 『すっぽんぽんでいこう!』 桜木紫乃

- 『右腕の長い男』 麻見和史

- 『坂道の上の海』 七河迦南

- 『彼女は地下鉄でノリノリだった、という話。』 柴村仁

- 『その日常で大丈夫か?』 汀こるもの

- 『成功率百パーセントのダイエット』 小前亮

- 『謎の赤ん坊』 蒲原二郎

- 『一般人の愚痴と疑問』 沼田まほかる

- 『寄る怪と逃げる怪』 高田侑

- 『福の神』 木下半太

- 『マッドサイエンティストへの恋文』 森深紅

- 『私の赤い文字』 大山尚利

- 『となりあわせの君とリセット』 詠坂雄二

- 『美人はなぜ美人なのか』 小川一水

- 『なぜモノがあるのか。』 鈴木光司

- 『この目で見たんだ』 北村薫

- 『運命の糸が赤いのは?』 山下貴光

- 『念力おばさん』 湊かなえ

- 『方向オンチはなぜ迷う?』 山本弘

- 『ゆがむ顔のカルマ』 真藤順丈

- 『子供だけが知っている』 宇佐美まこと

- 『人はなぜ、酒を飲むのか』 薬丸岳

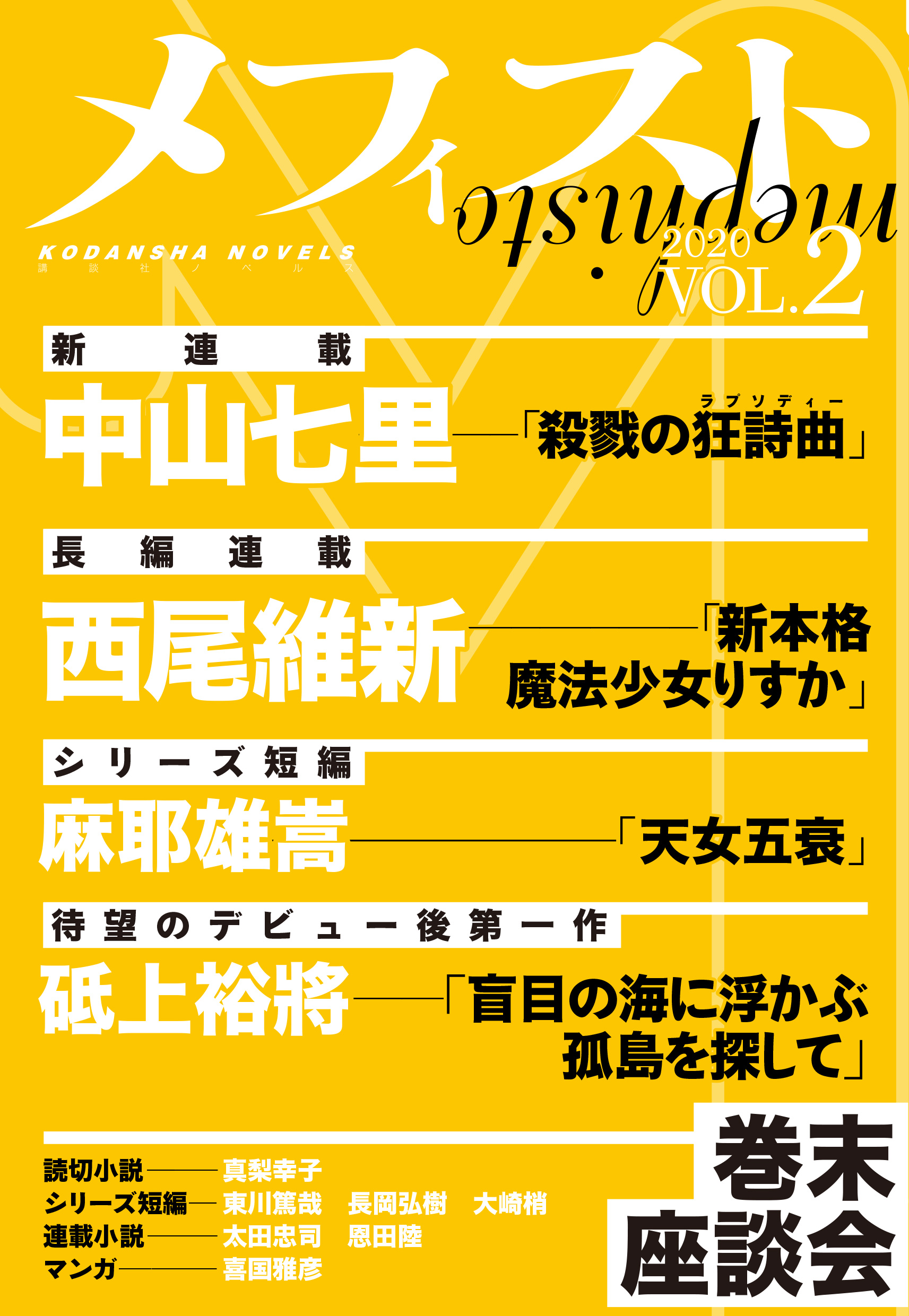

メフィスト 2020 vol.2

メフィスト 2020 vol.2 メフィスト 2020 vol.1

メフィスト 2020 vol.1 メフィスト 2019 vol.3

メフィスト 2019 vol.3 メフィスト 2019 vol.2

メフィスト 2019 vol.2 メフィスト 2019 vol.1

メフィスト 2019 vol.1 メフィスト 2018 vol.3

メフィスト 2018 vol.3 メフィスト 2018 vol.2

メフィスト 2018 vol.2 メフィスト 2018 vol.1

メフィスト 2018 vol.1 メフィスト 2017 vol.3

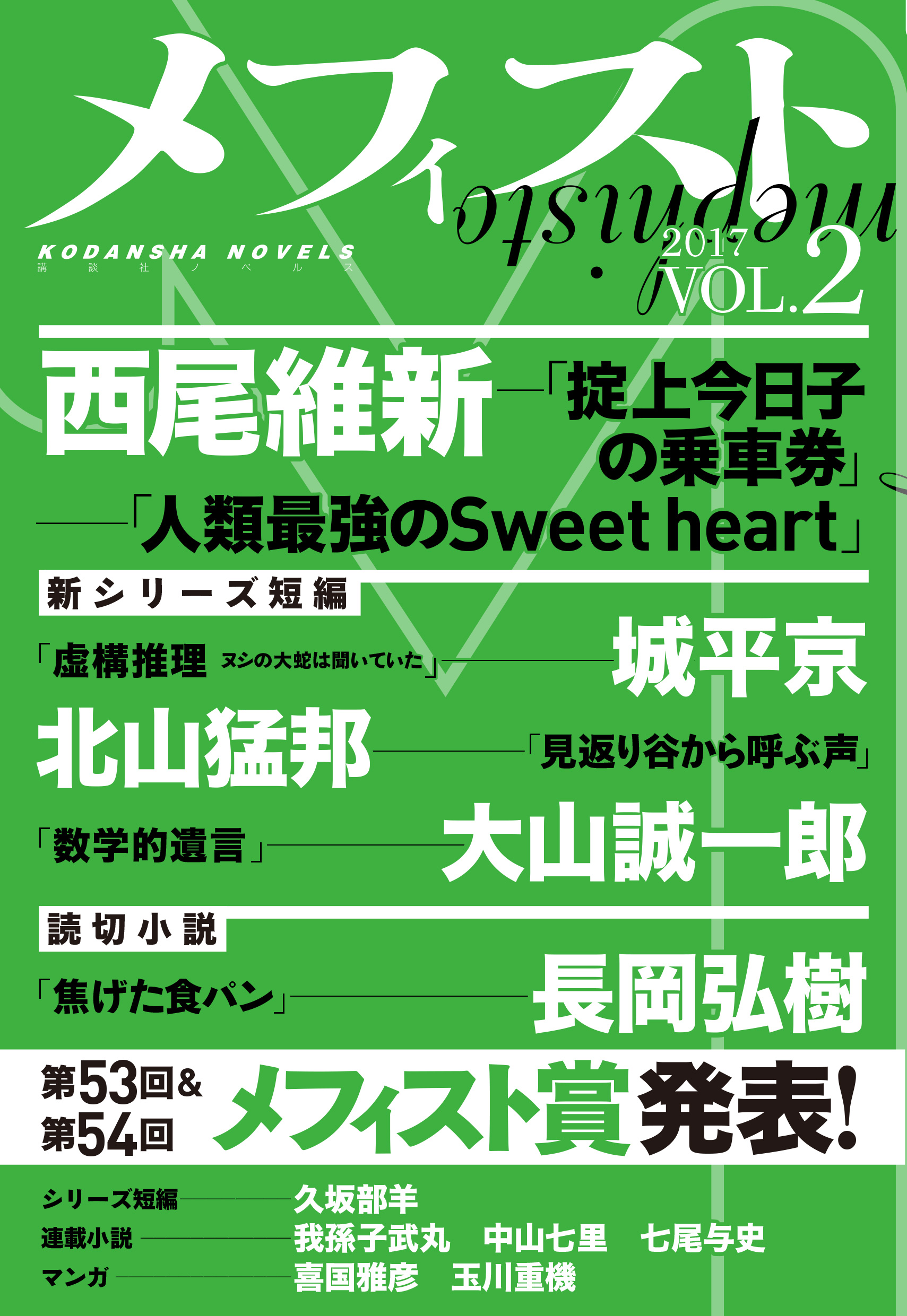

メフィスト 2017 vol.3 メフィスト 2017 vol.2

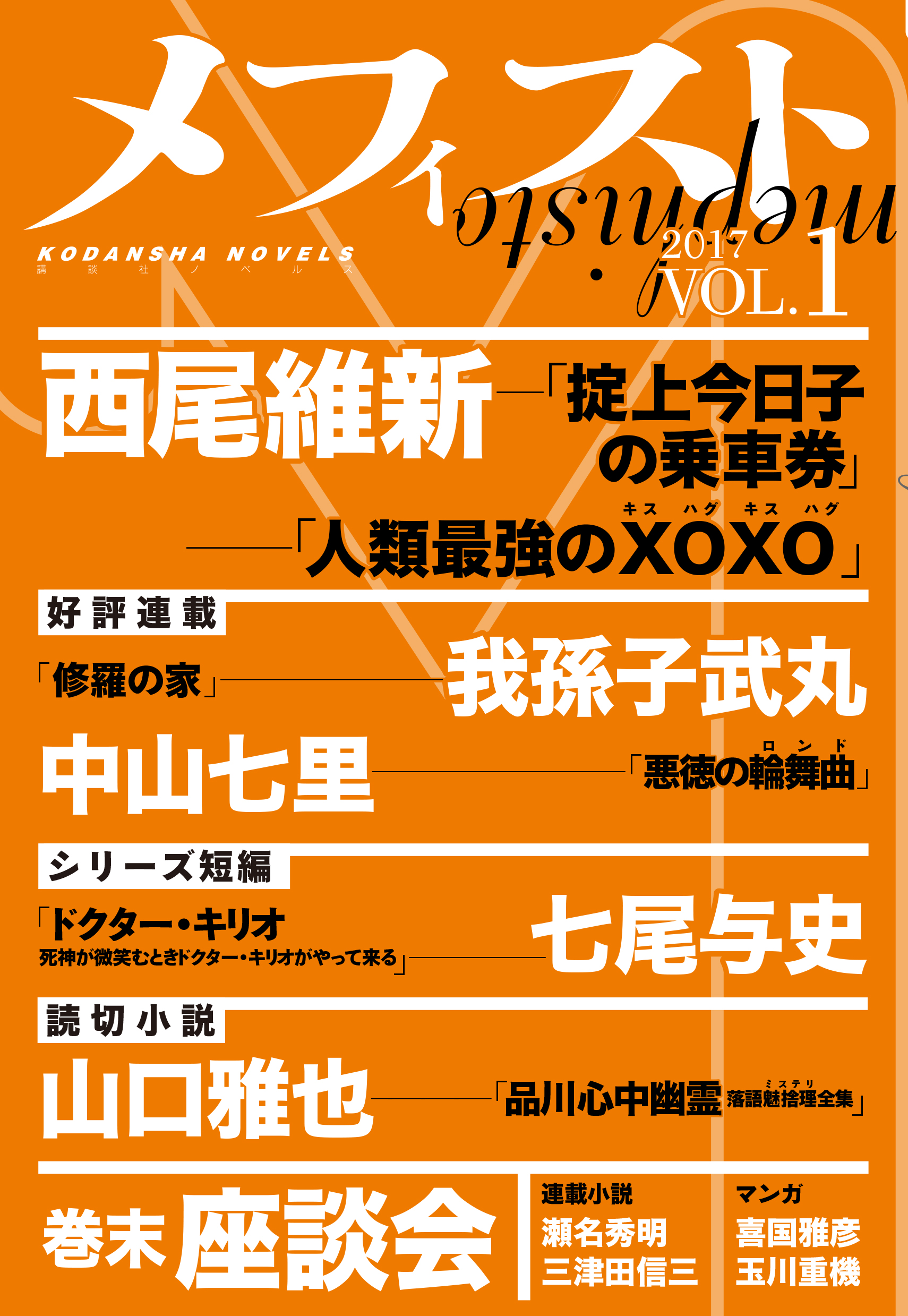

メフィスト 2017 vol.2 メフィスト 2017 vol.1

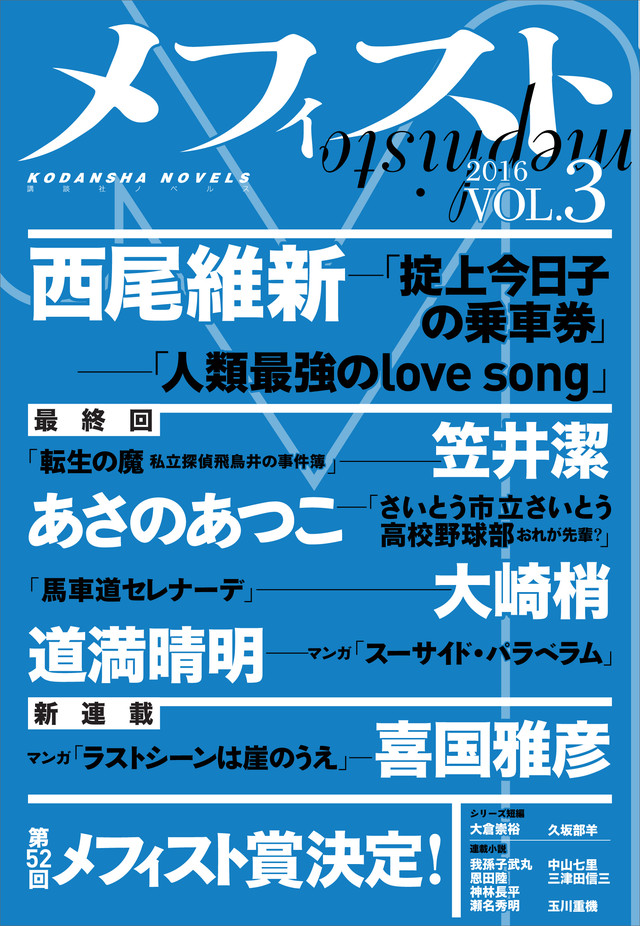

メフィスト 2017 vol.1 メフィスト 2016 vol.3

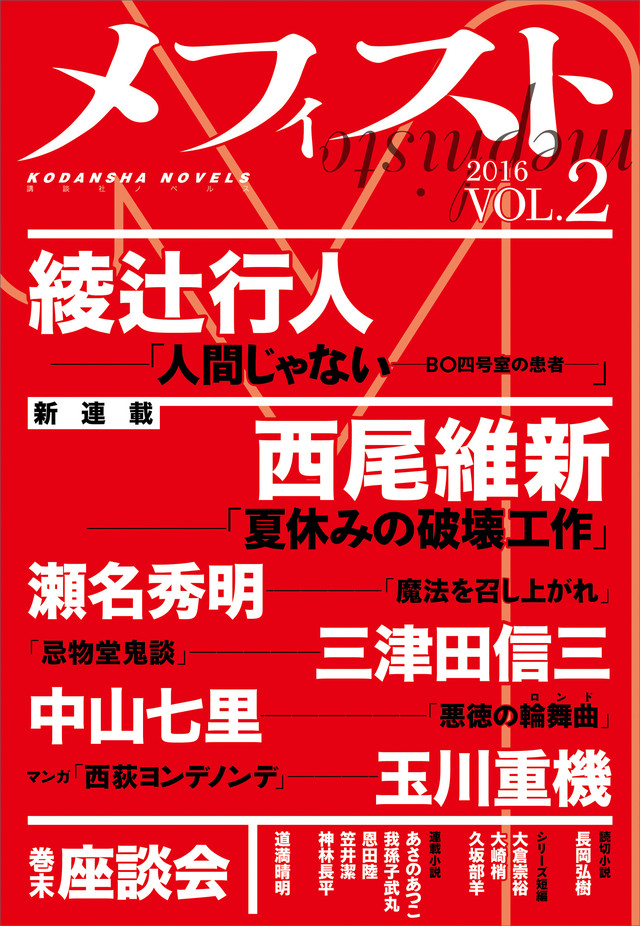

メフィスト 2016 vol.3 メフィスト 2016 vol.2

メフィスト 2016 vol.2 メフィスト 2016 vol.1

メフィスト 2016 vol.1 メフィスト 2015 vol.3

メフィスト 2015 vol.3 メフィスト 2015 vol.2

メフィスト 2015 vol.2 メフィスト 2015 vol.1

メフィスト 2015 vol.1 メフィスト 2014 vol.3

メフィスト 2014 vol.3 メフィスト 2014 vol.2

メフィスト 2014 vol.2 メフィスト 2014 vol.1

メフィスト 2014 vol.1 メフィスト 2013 vol.3

メフィスト 2013 vol.3 メフィスト 2013 vol.2

メフィスト 2013 vol.2 メフィスト 2013 vol.1

メフィスト 2013 vol.1 メフィスト 2012 vol.3

メフィスト 2012 vol.3 メフィスト 2012 vol.2

メフィスト 2012 vol.2 メフィスト 2012 vol.1

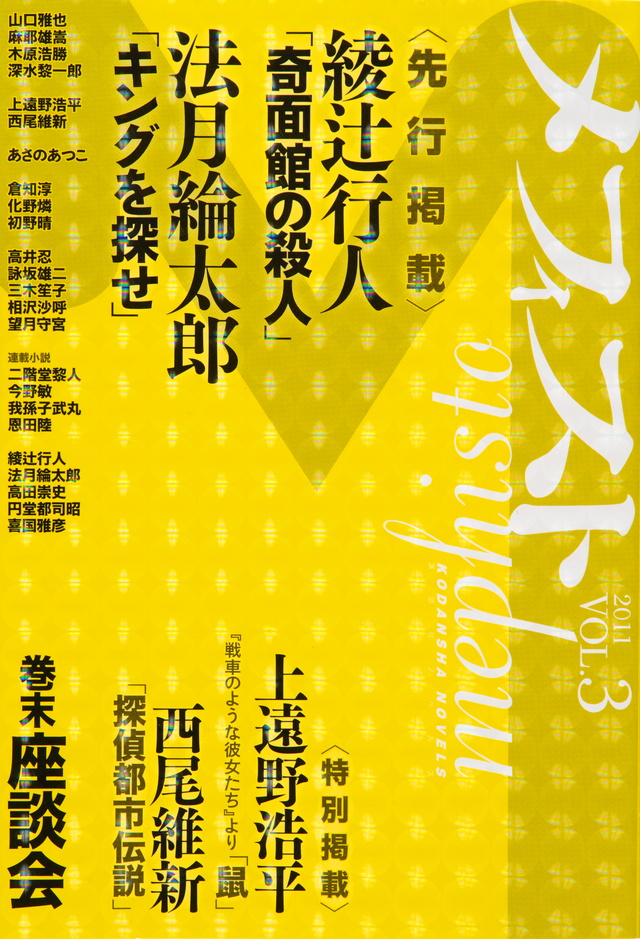

メフィスト 2012 vol.1 メフィスト 2011 vol.3

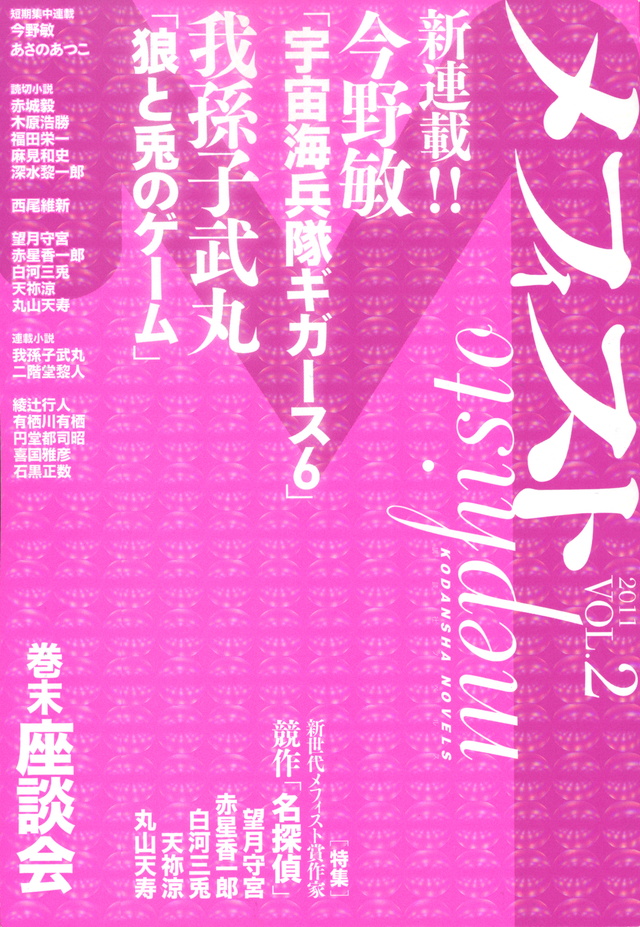

メフィスト 2011 vol.3 メフィスト 2011 vol.2

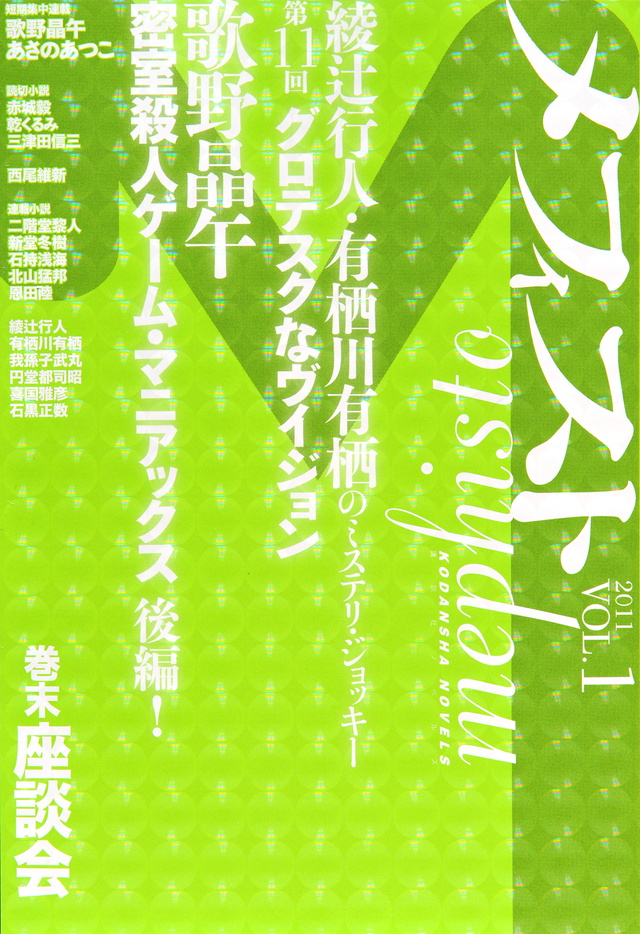

メフィスト 2011 vol.2 メフィスト 2011 vol.1

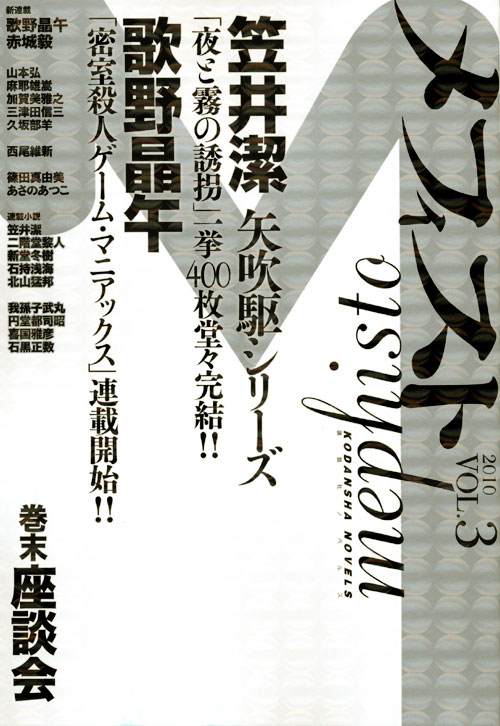

メフィスト 2011 vol.1 メフィスト 2010 vol.3

メフィスト 2010 vol.3 メフィスト 2010 vol.2

メフィスト 2010 vol.2 メフィスト 2010 vol.1

メフィスト 2010 vol.1 メフィスト 2009 vol.3

メフィスト 2009 vol.3 メフィスト 2009 vol.2

メフィスト 2009 vol.2 メフィスト 2009 vol.1

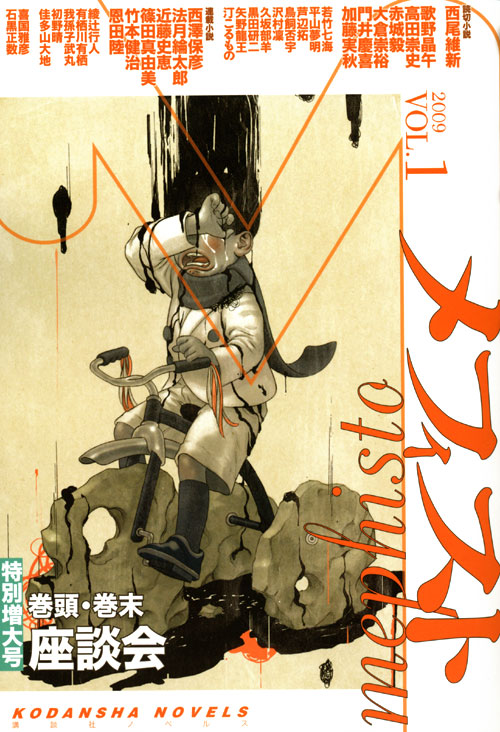

メフィスト 2009 vol.1