鈴木光司(すずきこうじ)

拙著『エッジ』の中で、父親が娘に向かって次のように言うシーンがある。

「モノがないことより、あることのほうがずっと不思議なんだ」

この台詞はぼく自身の実感でもある。モノがあるということ、つまり、宇宙に構造があるのは実に奇妙なことなのだ。

われわれが認識している宇宙には、「エントロピー増大則」という基本原則がある。自然のままに放っておけば、世界は徐々に無秩序に向かうというものだ。にもかかわらず、なぜ秩序=構造が生まれたのか。考えるだに頭を悩ませる問題であり、神の存在を仮定したほうがまだしもすっきりする。

日常の謎というにはあまりにスケールの大きな疑問であるが、ぼくの頭の中では常にこの手の謎が渦を巻き、ああでもないこうでもないと仮説ばかり考え出しては、あっぷあっぷしている。

さて、天体がどのようにできたのか、太陽系を例にとって、簡単におさらいしてみよう。

周囲に比べて水素の密度が高く、温度の低い領域があって、その中でも特に大きなものを巨大分子雲と呼ぶ。およそ四十六億年ばかり前、われわれの太陽はまずここからスタートしたらしい。重力が作用して、中心部の水素やヘリウムなどのガスや塵が収縮し、発熱し、原始太陽が形成され始めた。やがて、回転を始めて円盤が形づくられるが、その中には、恒星の内部で核融合によって合成され、星としての寿命を終えた後、超新星大爆発によって宇宙空間にばらまかれた固体成分が少量含まれている。これらが集まって無数の微惑星となり、太陽のまわりを回りながら、衝突合体を繰り返して成長し、地球を始めとする惑星ができた。

ようするに、宇宙に散在する塵やガスが収縮して回転し、中心部で核融合を発生させ、その周囲で順次惑星や衛星ができていったというわけである。 しかし、根本のところで、ぼくはどうも納得しかねる。

先述したとおり、宇宙には、「エントロピー増大則」という絶対のルールがあるからだ。宇宙は時間とともに無秩序の方向に進み、逆は有り得ないとされる。水で満たされた水槽に沸騰した湯を少量注げば、時間とともに水温は一様になっていく。注がれた一ヵ所のみ周囲と比べて熱いまま残ることもなければ、水の一部だけが、何の手も加えられることなく、偶然に沸騰することもない。

恒星系の誕生はエントロピー増大則に逆らっているとしか思えない。超新星大爆発をきっかけにしてという説もあるが、偶然に広大な宇宙の一部にガスや塵が集まって回転し、中心部で核融合が始まったというのは、水槽の中の水の一部が突如沸騰し始めたというのと、一体、どこがどう違うのだろうか。

エントロピー増大則には「孤立系において」というただし書きがつく。構造ができる空間が、孤立系であるか、開放系であるかに、この問題の本質は絞られていくのかもしれない。もう一度、じっくり調べてみようと思う。

天地創造のメカニズムに大きな疑問が残れども、天体という構造ができたのはどうやら間違いないことである。その後、さらなる奇跡が地球で起こる。そう生命の誕生だ。

太陽系ができてほんの五億年ばかり経過した頃、惑星の中のひとつである地球は、有機化合物をたっぷり含んだ原始スープのような状態であった。かき混ぜているうちに、自己組織化のメカニズムによって偶然に原初生命の元であるDNA(あるいはRNA)ができたというのが、簡単な生命誕生の仮説である。しかし、DNAを作るにはたんぱく質が必要であり、たんぱく質を作る情報はDNAの中にある……、卵が先か鶏が先かという矛盾は、解決し切れていない。誕生の場所に関しては、深海にある熱水噴出孔(ブラックスモーカー)付近という説が今のところもっとも有力であるが、ぼくはこの説を完全に否定している。理由は『エッジ』に書いた通りで、長くなるのでここでは省くが、ごくかいつまんで言えば、深海には太陽の光が届かないからだ。生命の誕生と、進化の過程で、光が重要な役割をしてきたと思われてならない。

さて、地球上で進化を遂げた生命は、やがて言語を操るようになり、複雑な構造を持つ製品を意図的に作り出すようになっていった。鳥が作る巣などの簡単な構造物を除けば、ほとんどが人間の手によって作られたものだ。椅子やテーブルと電気製品とでは、エネルギーを使うか否かという観点によって、種類を異にする。腕時計やカメラから、巨大空母まで大きさも様々、超高層ビルの林立する都市は製品の複合体といったところだ。スプーンや箸、斧など、古代から似たような形状を維持するものもあれば、馬車や大八車から自動車へ、蓄音機からiPodへと、時代のニーズに応えて進化していく製品もある。われわれの周りにある構造とは、自然発生的にボトムアップ方式でできあがったもの(天体、生命)と、人間の手によってトップダウン方式で作製されたもの(製品、道具、建築物など)に大別することができる。海や山、川、渓谷などの美しい自然は、天体の一部である。

宇宙の始まり、天体の構成、生命の誕生と、どれも謎ばかりであるが、人間の手による製品などは、製作に関して謎が少ないと思うかもしれない。しかし、人間によってトップダウン方式で製作されるモノには、事前に言語によって規定された目的と概念、綿密な設計図が必要となる。言語を操ることができなければ、ハンドアックスなどの簡単な道具を除き、人間は複雑な構造物を作ることができないのだ。

さて、人間はいつ、どのようにして言語を獲得したか。これも謎である。

- 『腐れ縁』 最東対地

- 『九本指』 山吹静吽

- 『忘れられた犯人』 阿津川辰海

- 『ささやき』 木犀あこ

- 『普通と各停って、違うんですか』 山本巧次

- 『雨の日の探偵』 階 知彦

- 『神々の計らいか?』 吉田恭教

- 『虫』 結城充考

- 『監禁が多すぎる』 白井智之

- 『チョコレートを嫌いになる方法』 辻堂ゆめ

- 『銀河鉄道で行こう!』 豊田巧

- 『方向指示器』 小林泰三

- 『庭をまもるもの』 須賀しのぶ

- 『寅さんの足はなぜ光る』 柴田勝家

- 『脱走者の行方』 黒岩 勉

- 『日常の謎の作り方』 坂木 司

- 『味のないコーラ』 住野よる

- 『鍵のゆくえ』 瀬川コウ

- 『彼らはなぜモテるのだろうか……』 市川哲也

- 『やみのいろ』 中里友香

- 『インデックス化と見ない最終回』 十市 社

- 『文系人間が思うロボットの不思議』 沢村浩輔

- 『街道と犬ども』 石川博品

- 『沖縄のてーげーな日常』 友井 羊

- 『ジャンルという名の妖怪たち』 ゆずはらとしゆき

- 『カロリー表示は私を健康に導くのか』 秋川滝美

- 『終電を止める女』 芦沢 央

- 『女子クラスにおける日常の謎』 櫛木理宇

- 『IBSと遅刻癖』 岡崎琢磨

- 『シューズ&ジュース』 青崎有吾

- 『キャラが立つとは?』 東川篤哉

- 『「源氏物語」のサブカルな顔』 荻原規子

- 『そこにだけはないはずの』 似鳥 鶏

- 『『美少女』に関する一考察』 加賀美雅之

- 『食堂Kの謎』 葉真中顕

- 『寒い夏』 ほしおさなえ

- 『人喰い映画館』 浦賀和宏

- 『あやかしなこと』 平山夢明

- 『あなたの庭はどんな庭?』 日明 恩

- 『日常の謎がない謎』 小松エメル

- 『影の支配者』 小島達矢

- 『「五×二十」』 谷川 流

- 『グレープフルーツとお稲荷さん』 阿部智里

- 『ボールペンを買う女』 大山誠一郎

- 『日常の謎の謎』 辻真先

- 『『サイバー空間におけるデータ同定問題』あるいはネット犯罪量産時代』 一田和樹

- 『囲いの中の日常』 門前典之

- 『カレーライスを注文した男』 岸田るり子

- 『お前は誰だ?』 丸山天寿

- 『世界を見誤る私たち』 穂高 明

- 『名探偵は日常の謎に敵うのかしら?』 相沢沙呼

- 『で、あなた何ができるの?はあ、皇帝だったらたぶん…』 秋梨惟喬

- 『すっぽんぽんでいこう!』 桜木紫乃

- 『右腕の長い男』 麻見和史

- 『坂道の上の海』 七河迦南

- 『彼女は地下鉄でノリノリだった、という話。』 柴村仁

- 『その日常で大丈夫か?』 汀こるもの

- 『成功率百パーセントのダイエット』 小前亮

- 『謎の赤ん坊』 蒲原二郎

- 『一般人の愚痴と疑問』 沼田まほかる

- 『寄る怪と逃げる怪』 高田侑

- 『福の神』 木下半太

- 『マッドサイエンティストへの恋文』 森深紅

- 『私の赤い文字』 大山尚利

- 『となりあわせの君とリセット』 詠坂雄二

- 『美人はなぜ美人なのか』 小川一水

- 『なぜモノがあるのか。』 鈴木光司

- 『この目で見たんだ』 北村薫

- 『運命の糸が赤いのは?』 山下貴光

- 『念力おばさん』 湊かなえ

- 『方向オンチはなぜ迷う?』 山本弘

- 『ゆがむ顔のカルマ』 真藤順丈

- 『子供だけが知っている』 宇佐美まこと

- 『人はなぜ、酒を飲むのか』 薬丸岳

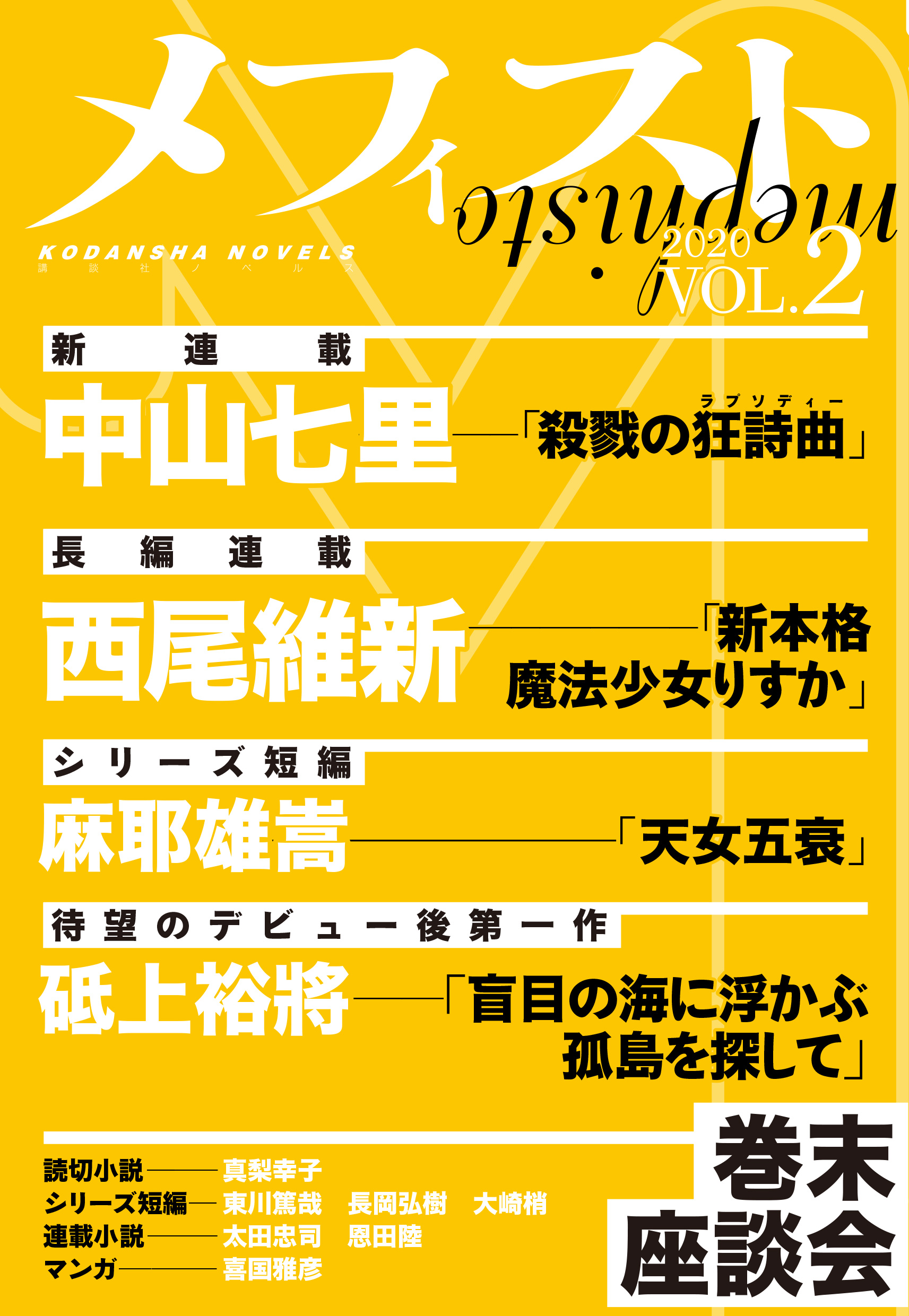

メフィスト 2020 vol.2

メフィスト 2020 vol.2 メフィスト 2020 vol.1

メフィスト 2020 vol.1 メフィスト 2019 vol.3

メフィスト 2019 vol.3 メフィスト 2019 vol.2

メフィスト 2019 vol.2 メフィスト 2019 vol.1

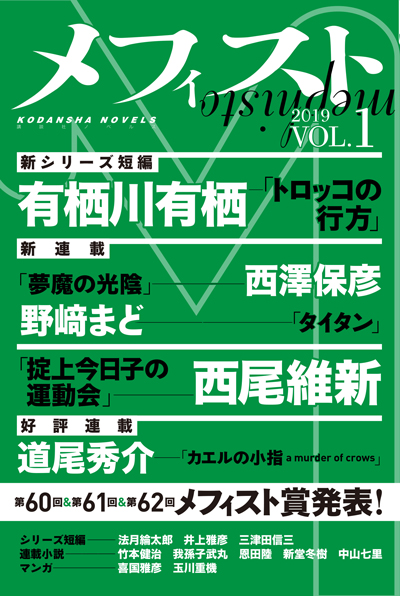

メフィスト 2019 vol.1 メフィスト 2018 vol.3

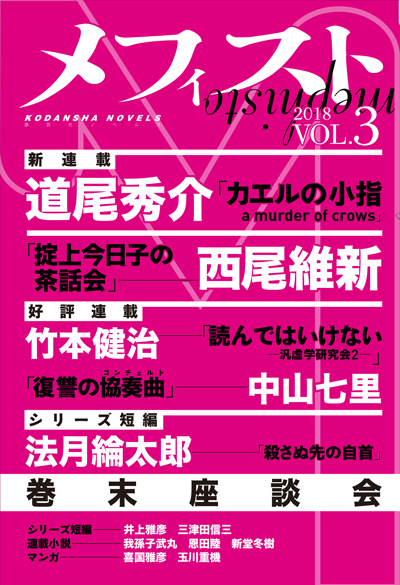

メフィスト 2018 vol.3 メフィスト 2018 vol.2

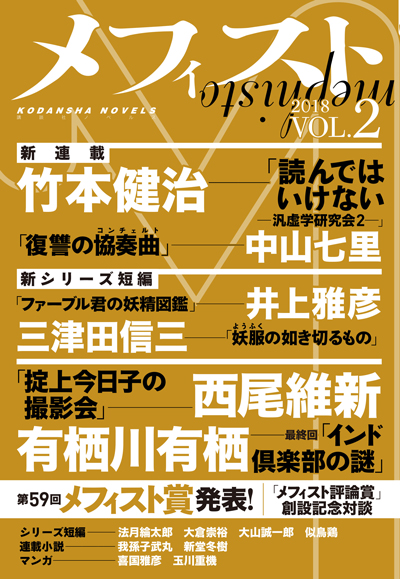

メフィスト 2018 vol.2 メフィスト 2018 vol.1

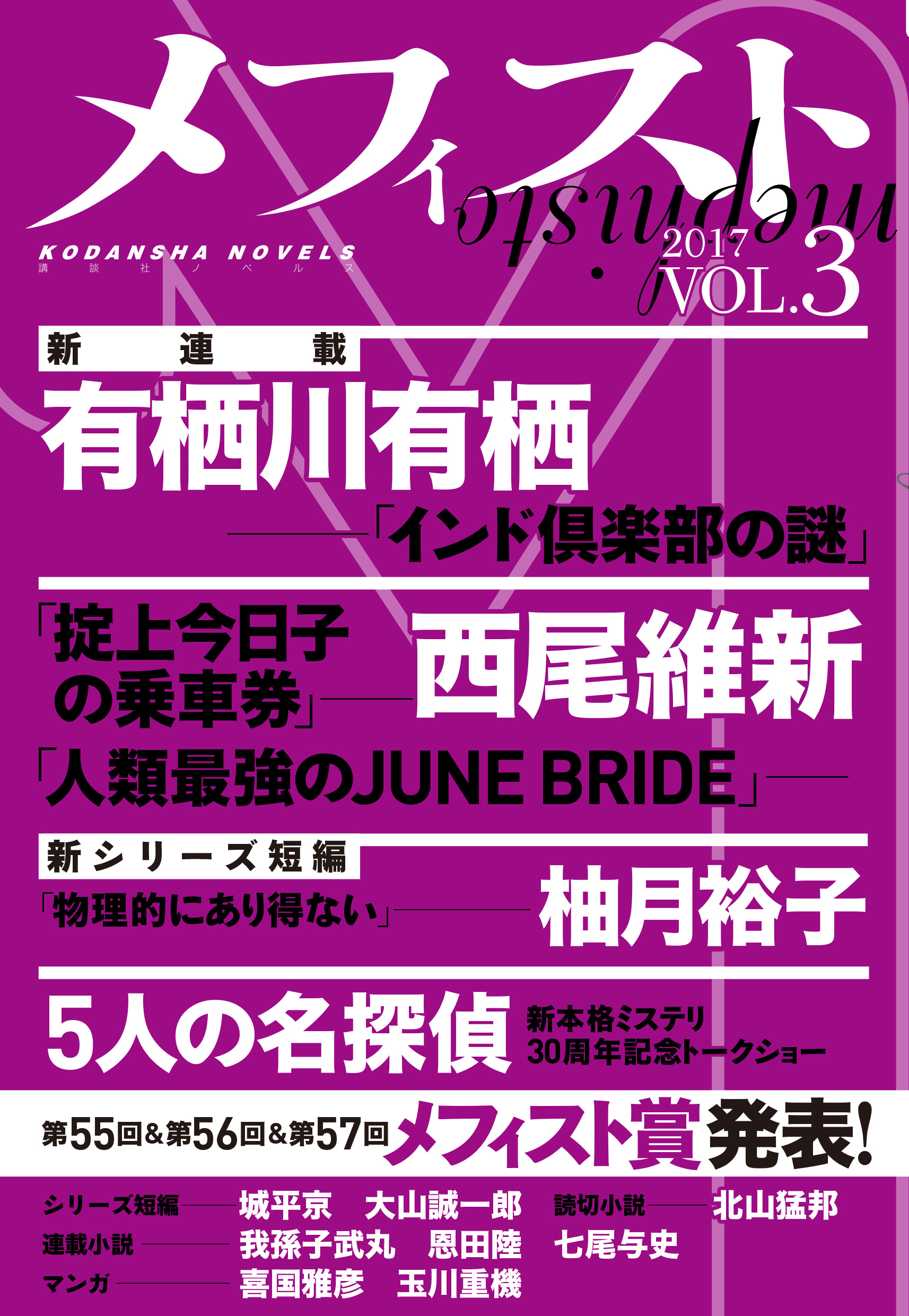

メフィスト 2018 vol.1 メフィスト 2017 vol.3

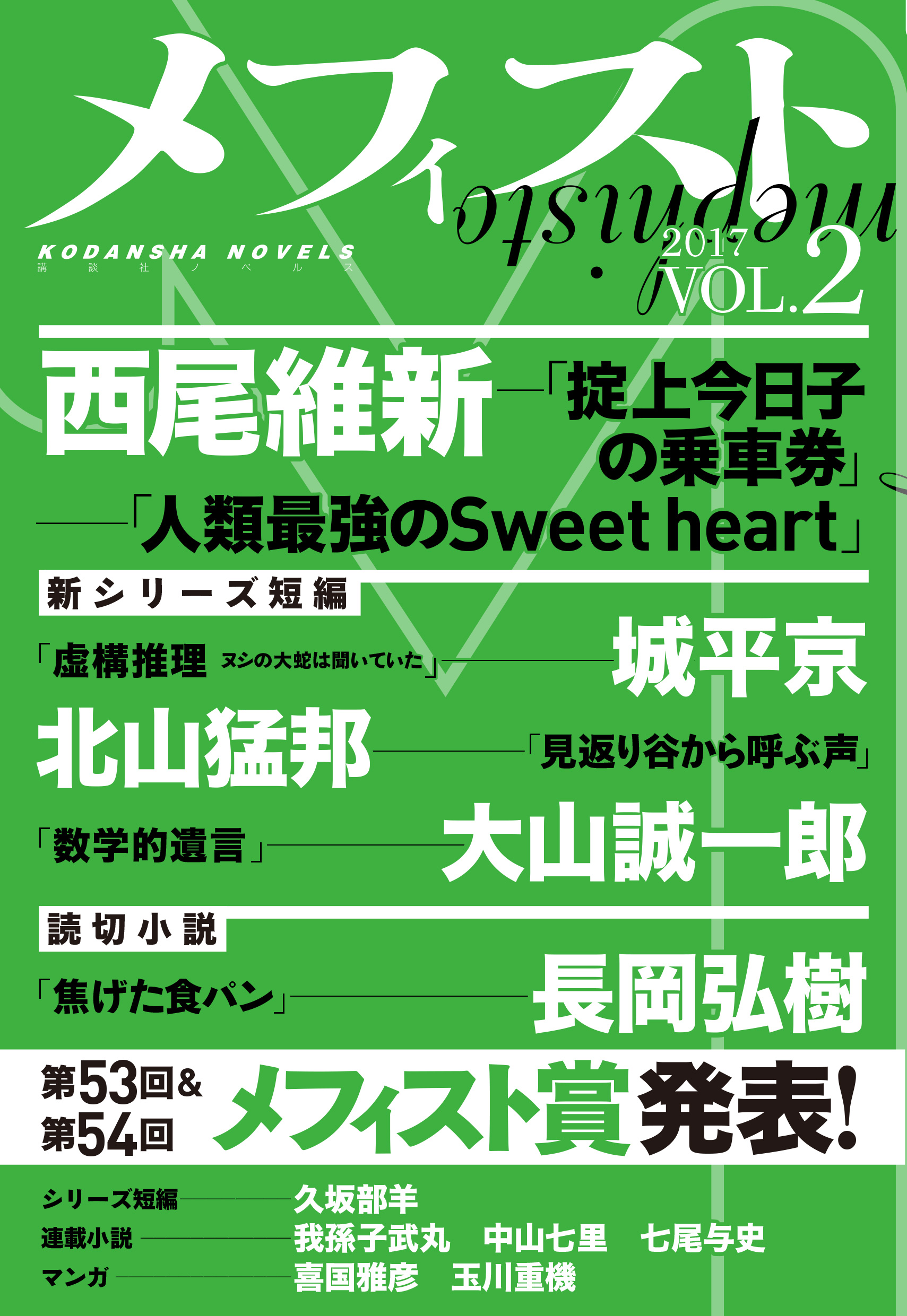

メフィスト 2017 vol.3 メフィスト 2017 vol.2

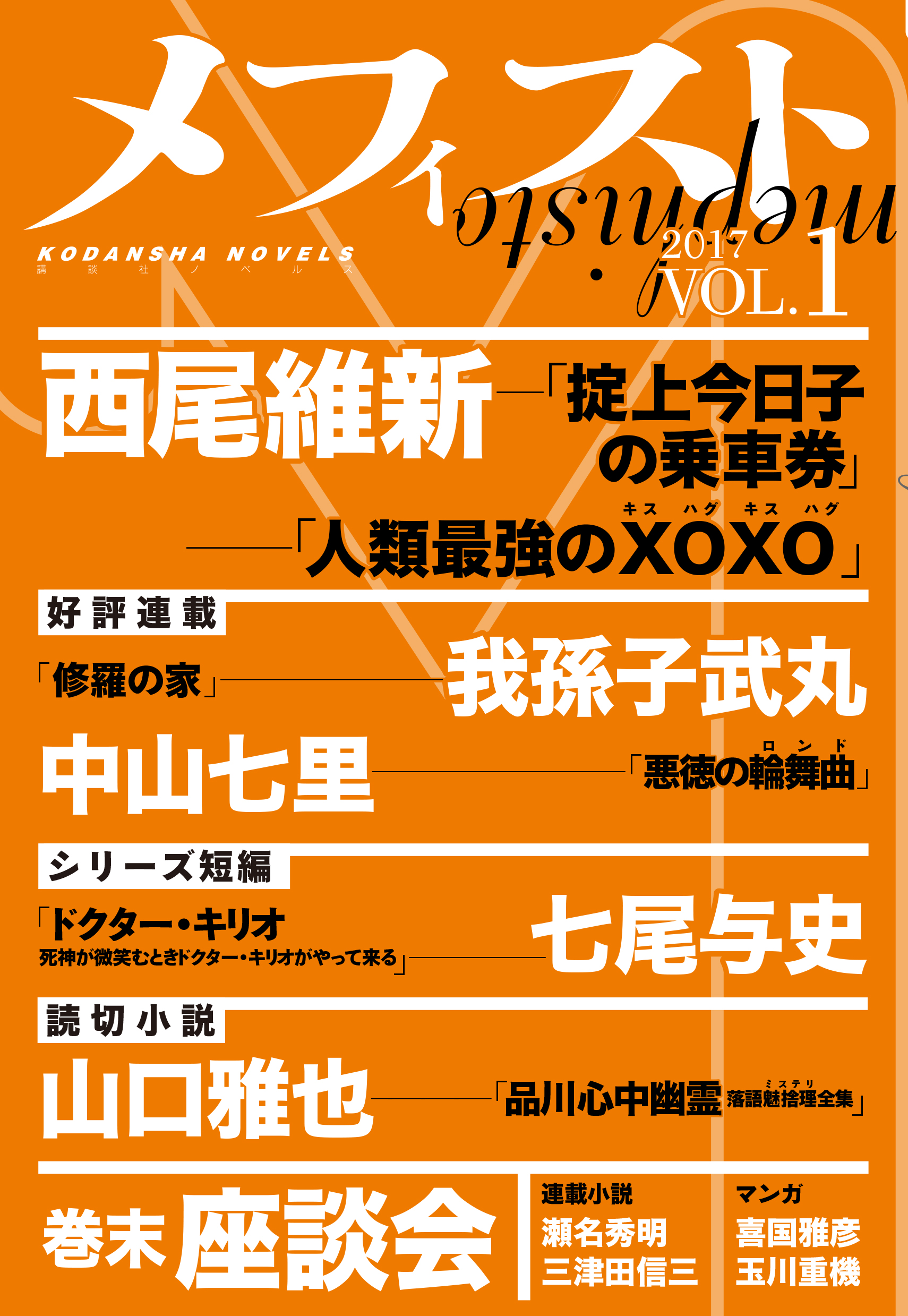

メフィスト 2017 vol.2 メフィスト 2017 vol.1

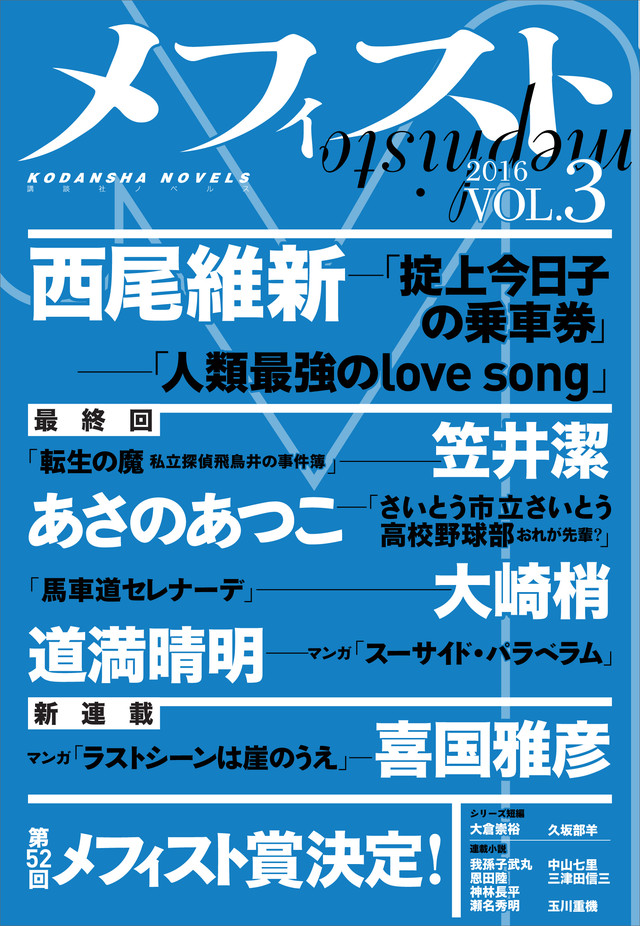

メフィスト 2017 vol.1 メフィスト 2016 vol.3

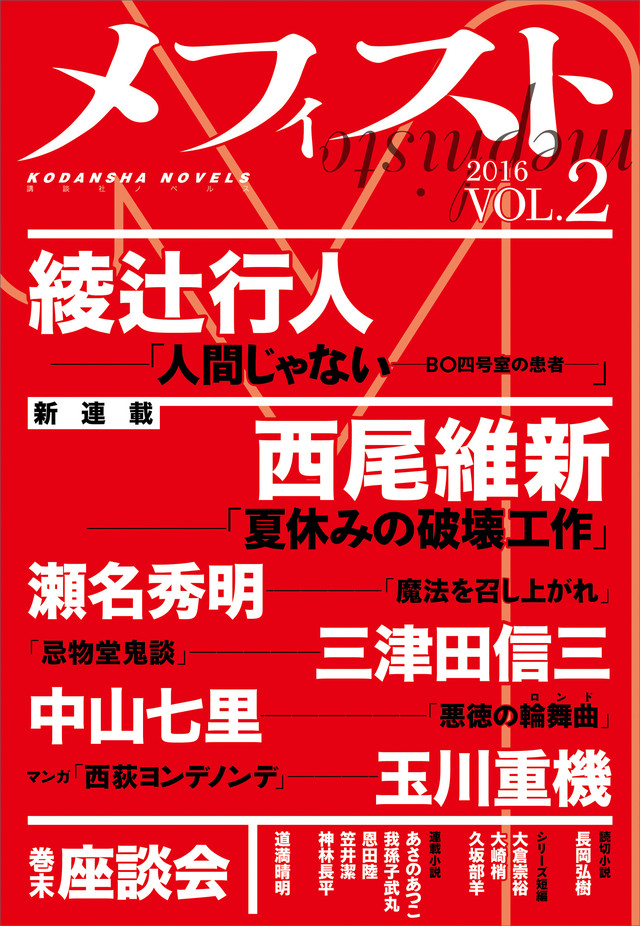

メフィスト 2016 vol.3 メフィスト 2016 vol.2

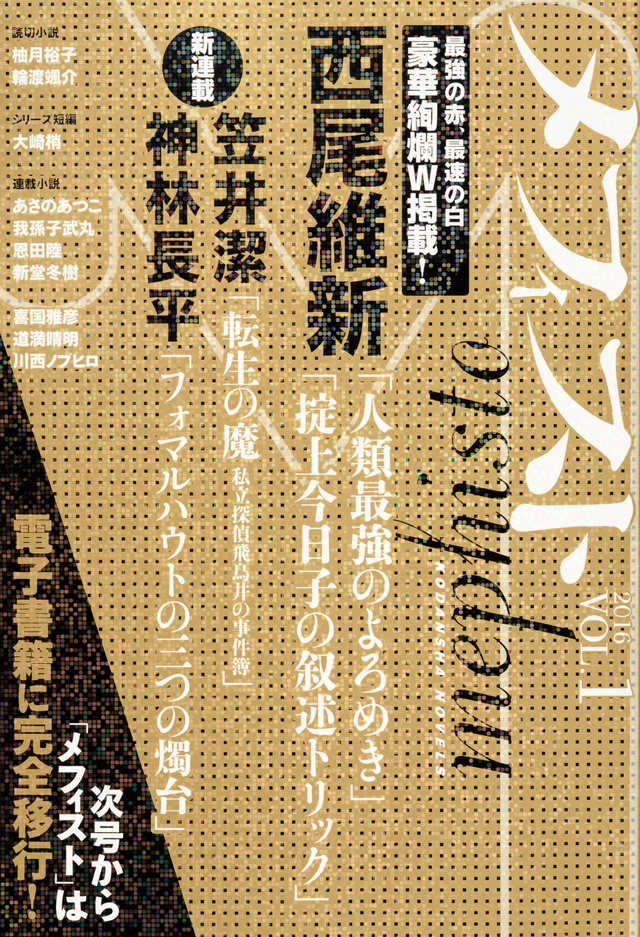

メフィスト 2016 vol.2 メフィスト 2016 vol.1

メフィスト 2016 vol.1 メフィスト 2015 vol.3

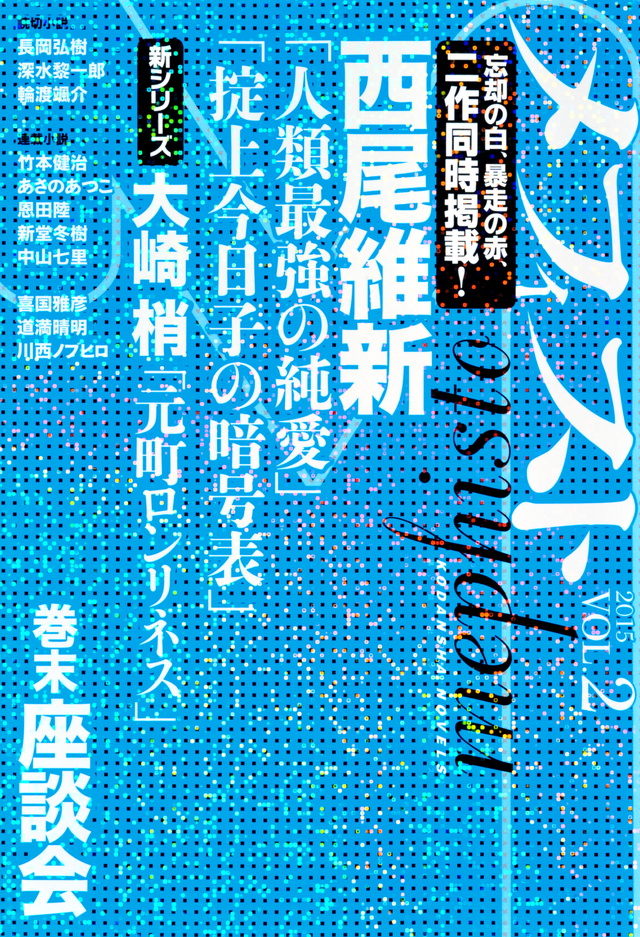

メフィスト 2015 vol.3 メフィスト 2015 vol.2

メフィスト 2015 vol.2 メフィスト 2015 vol.1

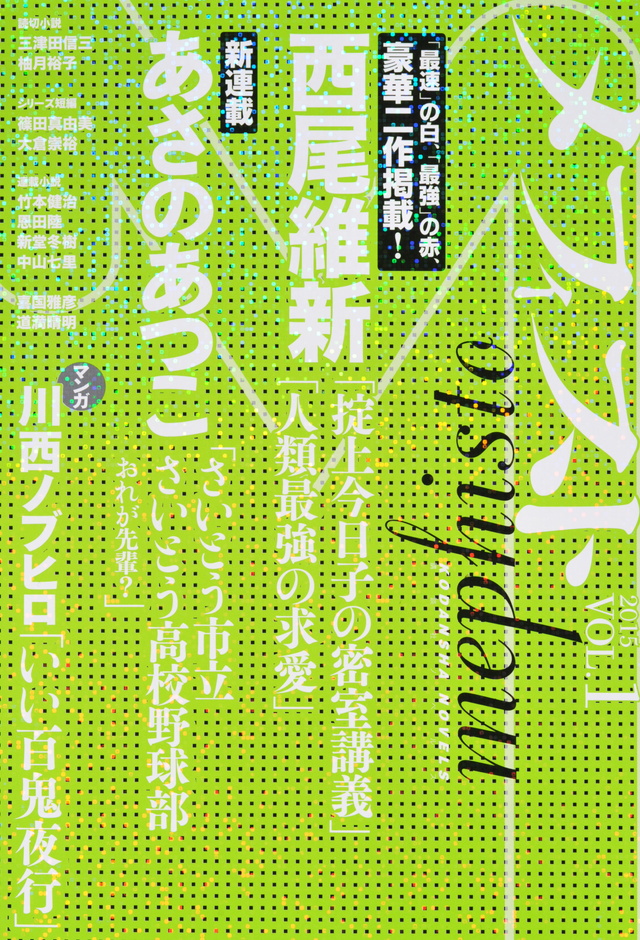

メフィスト 2015 vol.1 メフィスト 2014 vol.3

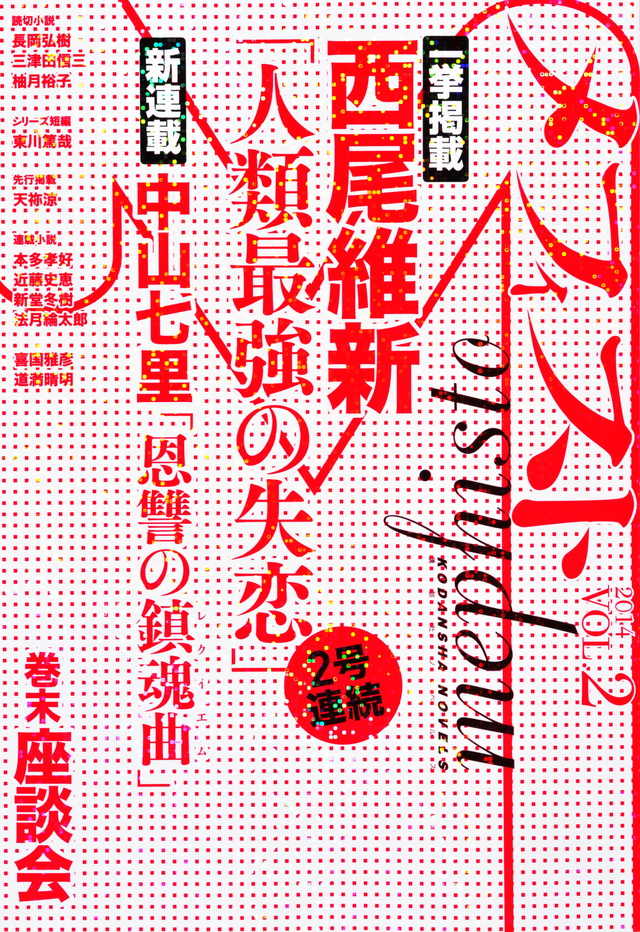

メフィスト 2014 vol.3 メフィスト 2014 vol.2

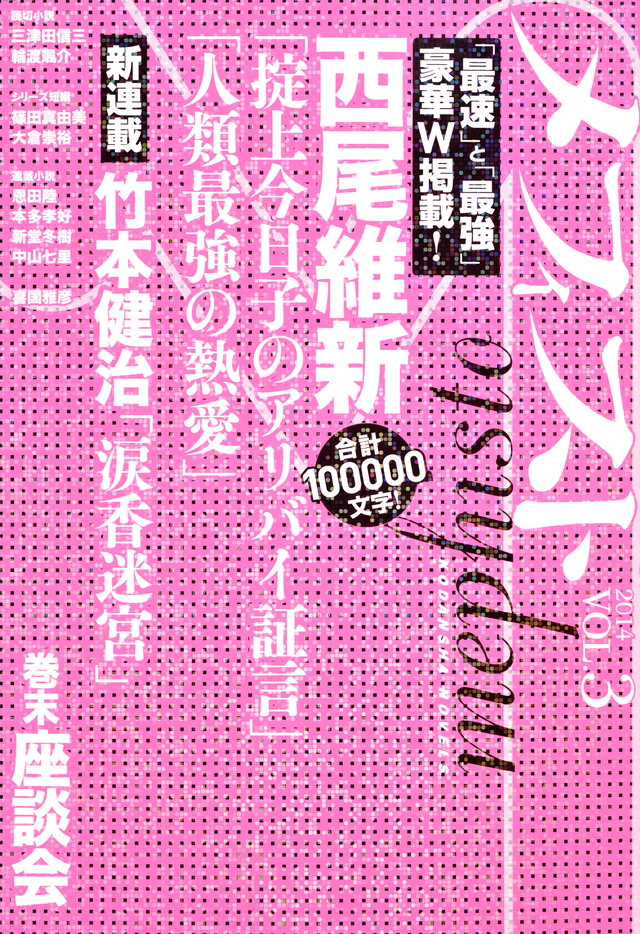

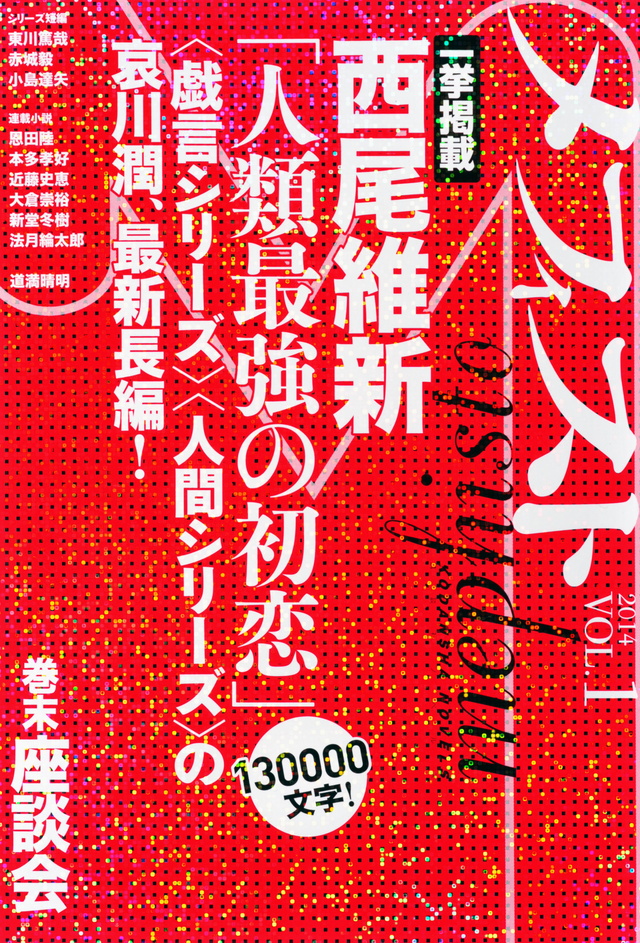

メフィスト 2014 vol.2 メフィスト 2014 vol.1

メフィスト 2014 vol.1 メフィスト 2013 vol.3

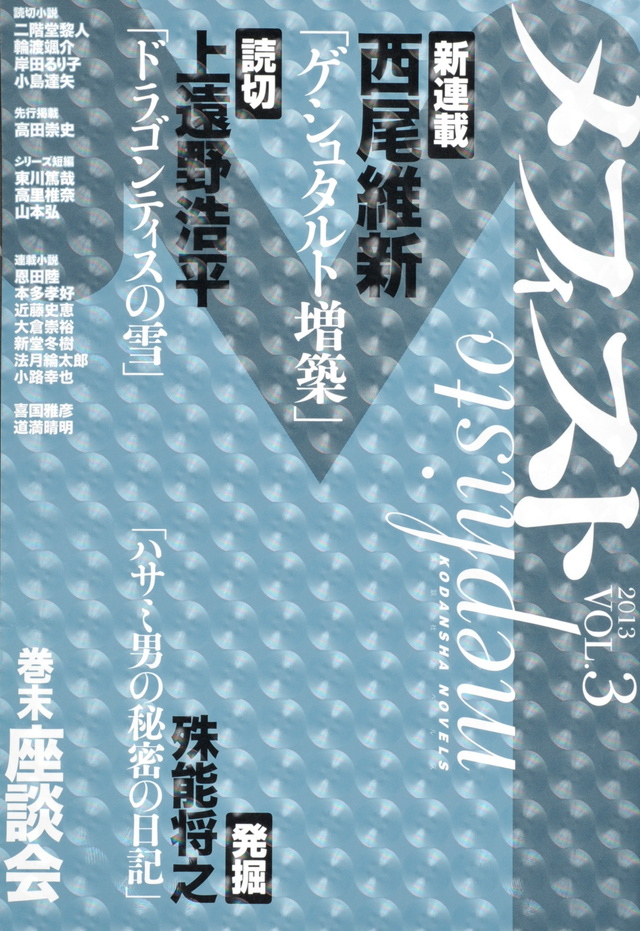

メフィスト 2013 vol.3 メフィスト 2013 vol.2

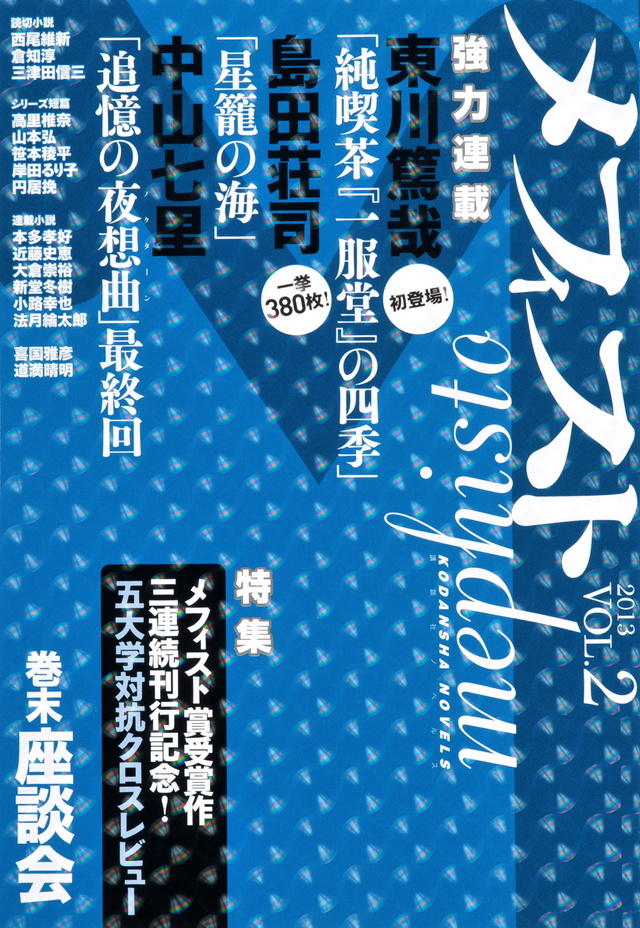

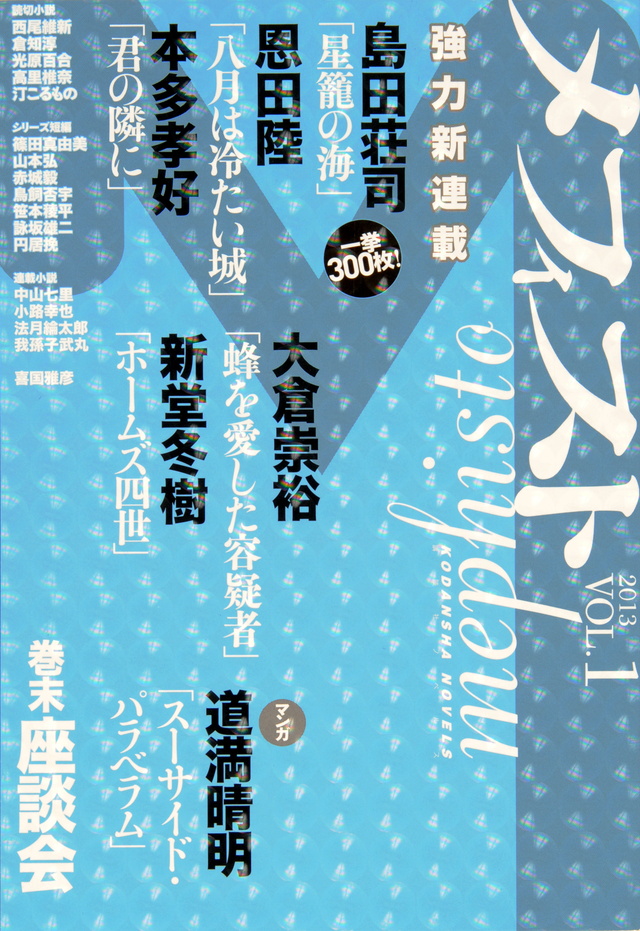

メフィスト 2013 vol.2 メフィスト 2013 vol.1

メフィスト 2013 vol.1 メフィスト 2012 vol.3

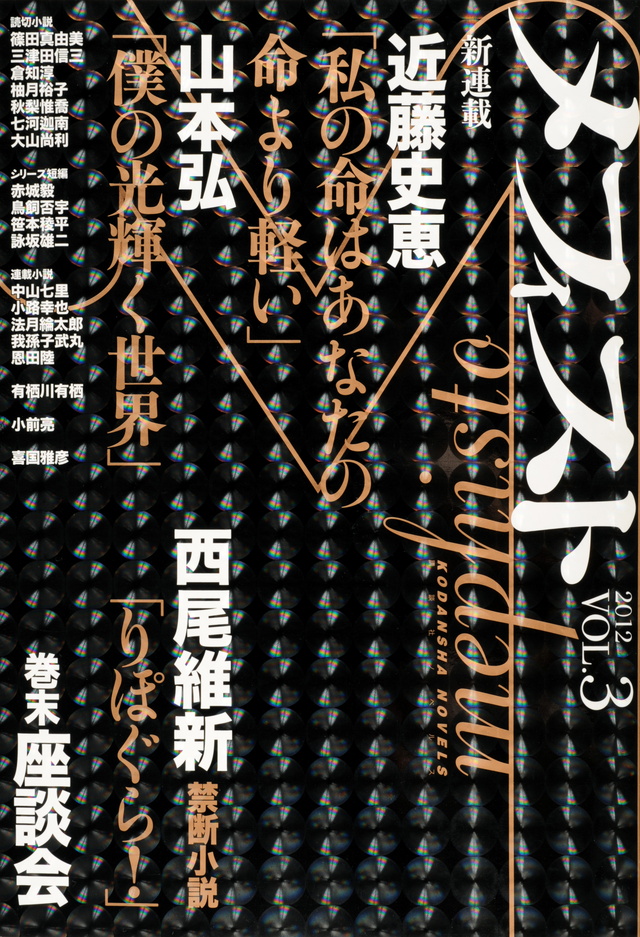

メフィスト 2012 vol.3 メフィスト 2012 vol.2

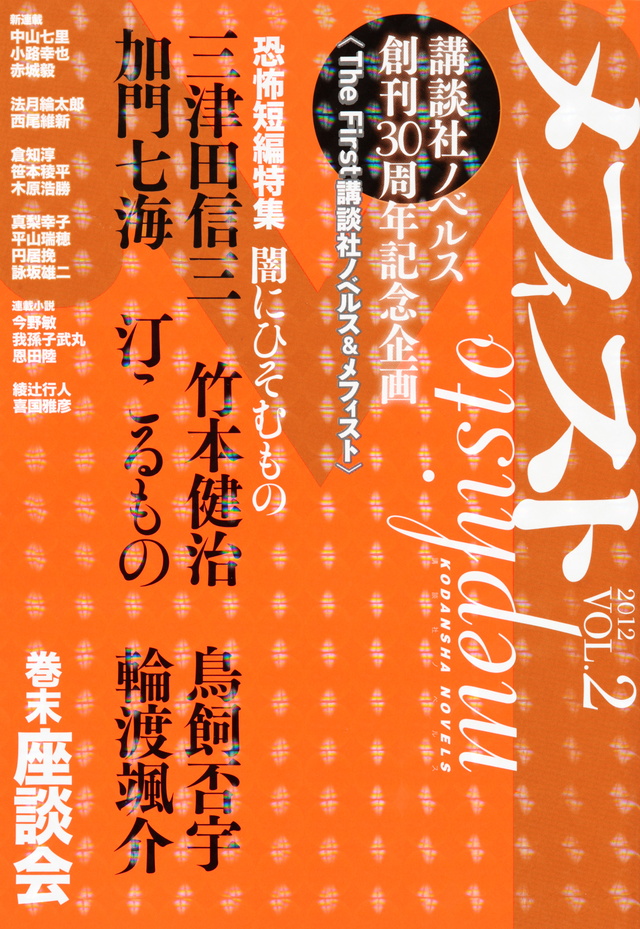

メフィスト 2012 vol.2 メフィスト 2012 vol.1

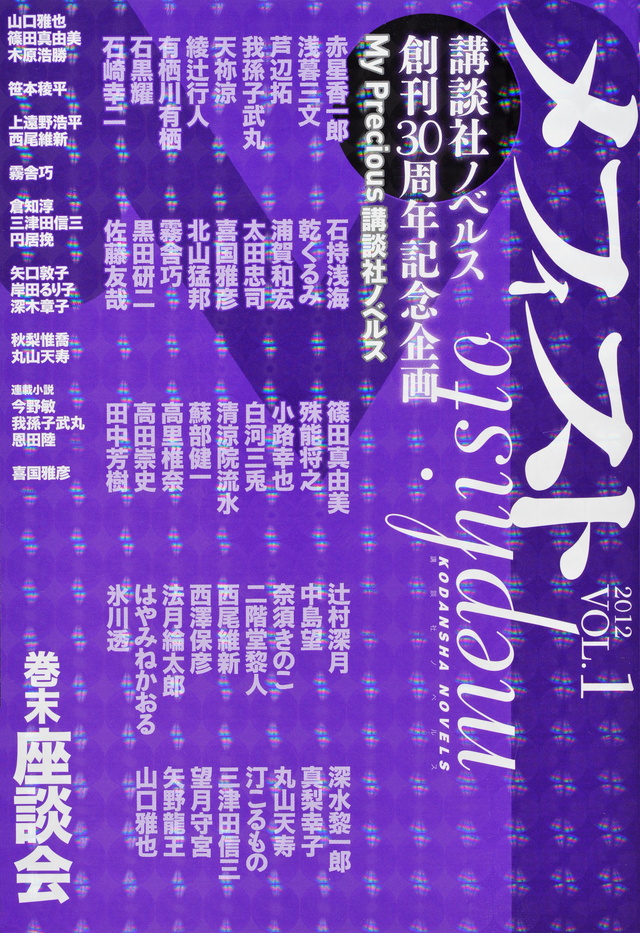

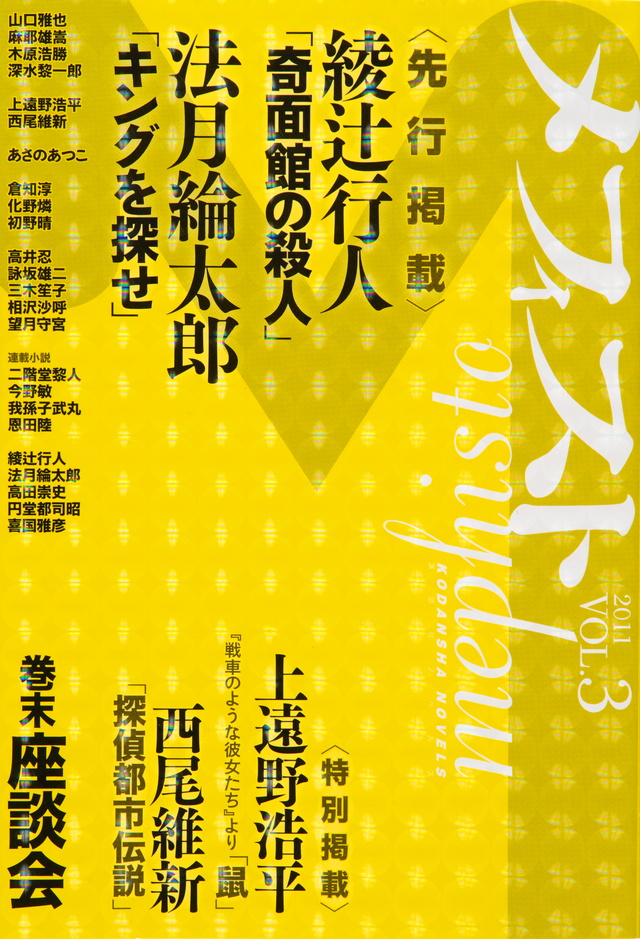

メフィスト 2012 vol.1 メフィスト 2011 vol.3

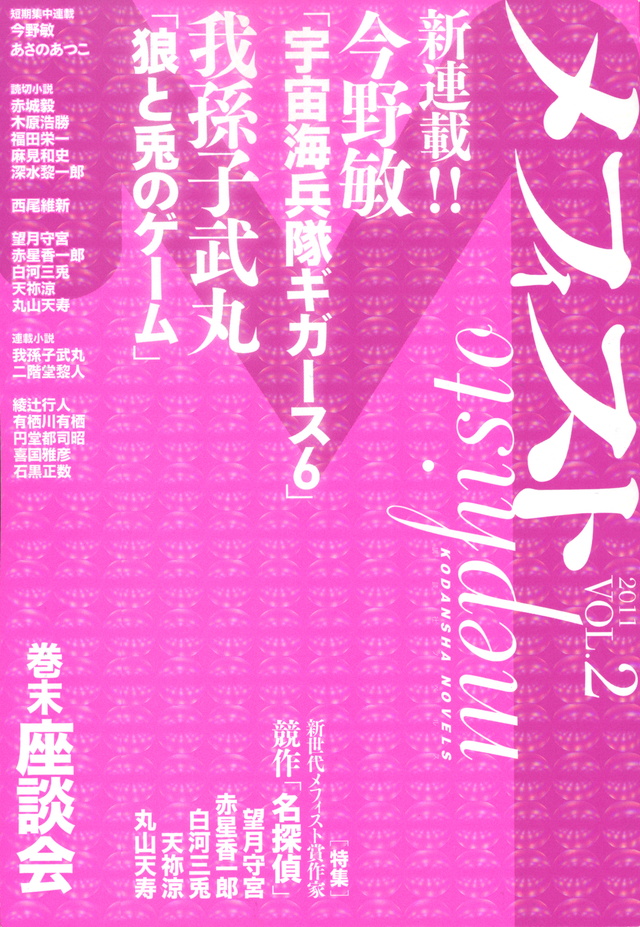

メフィスト 2011 vol.3 メフィスト 2011 vol.2

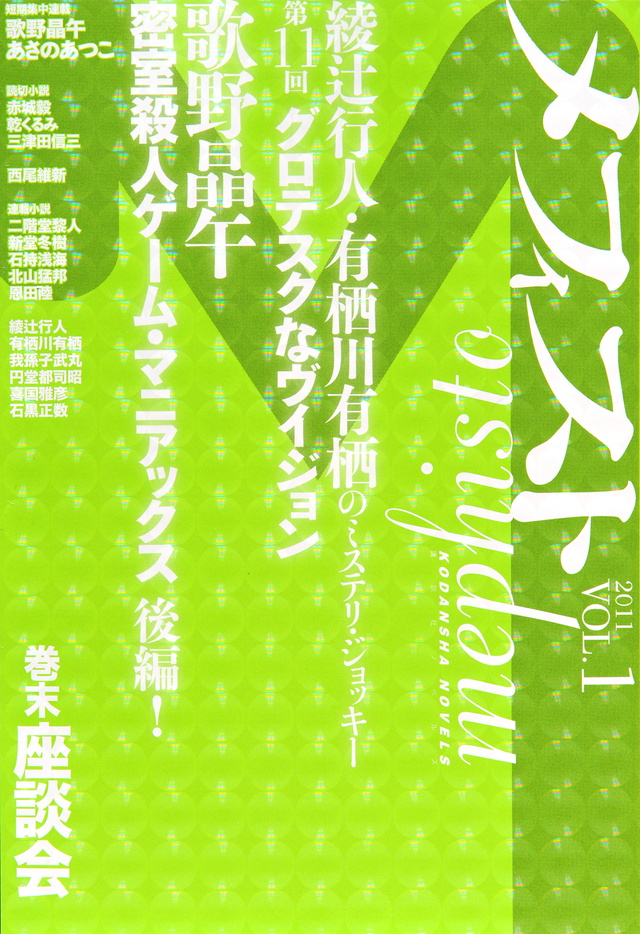

メフィスト 2011 vol.2 メフィスト 2011 vol.1

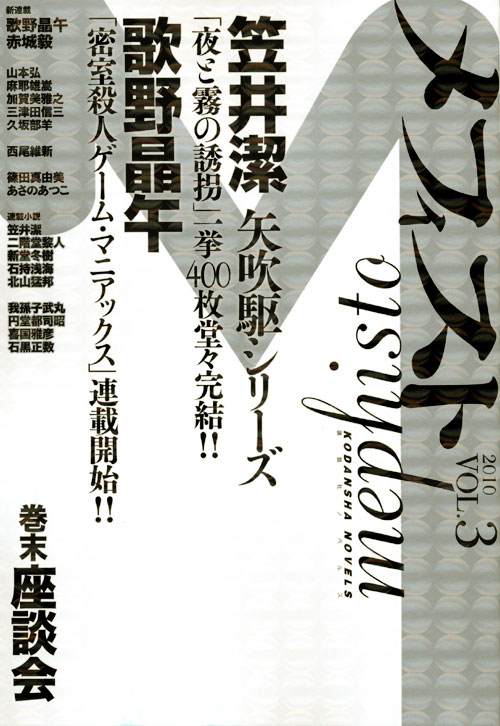

メフィスト 2011 vol.1 メフィスト 2010 vol.3

メフィスト 2010 vol.3 メフィスト 2010 vol.2

メフィスト 2010 vol.2 メフィスト 2010 vol.1

メフィスト 2010 vol.1 メフィスト 2009 vol.3

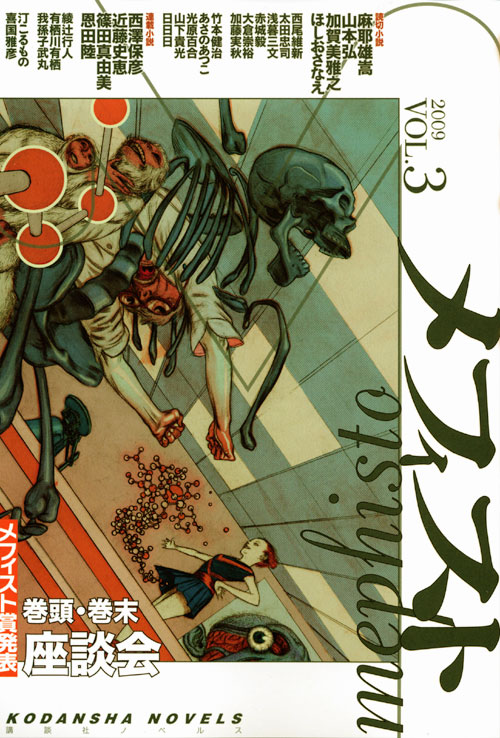

メフィスト 2009 vol.3 メフィスト 2009 vol.2

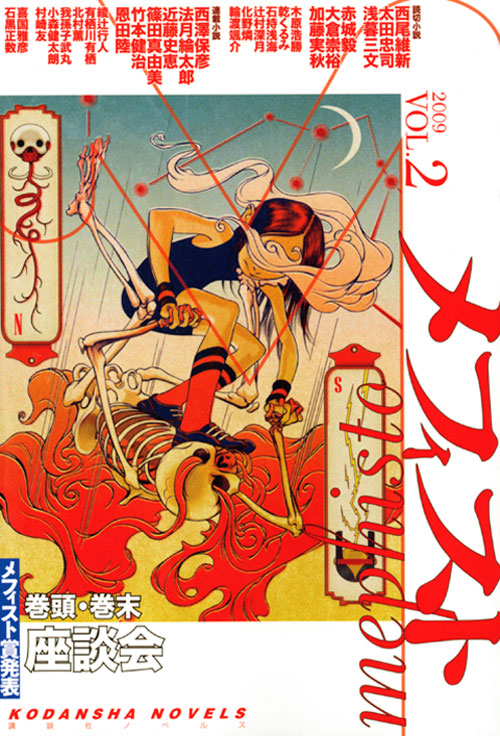

メフィスト 2009 vol.2 メフィスト 2009 vol.1

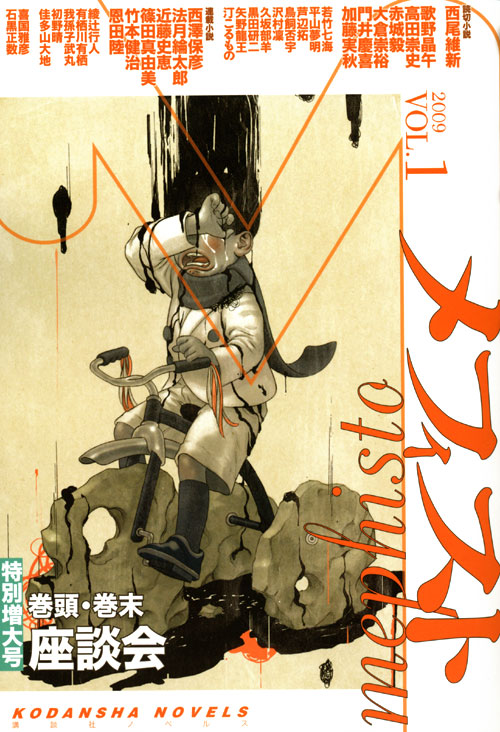

メフィスト 2009 vol.1