山下貴光(やましたたかみつ)

先日、四歳になる甥っ子がわたしの似顔絵を描いてくれた。オレンジ色のクレヨン一本を使って、目も鼻も髪の毛も明るい夕陽のような色。クレヨンの箱の中にはほかの色もあったのだが、そんなものには目もくれず、彼はオレンジ色に執着した。

とても斬新だ。感想に困ったが、頭をなで「似ている」と誉めた。

もちろん彼の目にわたしがオレンジ色に見えたわけではない。髪の毛の色は?と質問すると「黒」という答えが返ってきたので間違いない。では、どうしてオレンジ色なのか。おそらく、私に対する印象がオレンジ色だったのだろう。

人は、人間の印象にも色をつける。想像力が豊かだ。

色彩からは様々な印象や感情を受け取ることができる。白色からは潔白や清純、緑色からは平穏や優しさ、青色からは誠実や孤独、茶色からは暖かさや広量などなど。受け取り方はその時の状況によっていろいろだろうが、そんなところか。そのような色彩の持つ特性を活かし、それぞれのニーズに合ったイメージを調整するカラーコーディネーターという資格もあるようで、色彩心理学やカラーセラピーというのもあるそうだ。風水も色を重要視している。

引越し業者の段ボールに白が多いのは同じ重さの白い箱と黒い箱では、黒は白より二倍近く重く感じるかららしいし、青い車は赤い車に比べて事故遭遇率が高いらしい。離婚届の文字が緑色なのは、緑を見て冷静になることを期待しているから、という都市伝説に近いような話を聞いたこともある。

気にしてみると、色彩は意外にも生活に密接しているのだ。

そこではっと思い出したのが、音楽を絵画化した抽象絵画で有名なロシア出身のワシリー・カンディンスキーのこと。音色という日本語を知っていたのかどうかは定かでないが、彼は特定の楽器の音と色を対応させた。共感覚の持ち主であったとの話も聞く。

トランペットなら黄色、フルートなら空色、コントラバスなら群青色、バグパイプなら紫色、そしてヴィオラはオレンジ色といった具合。

ヴィオラの音とわたしの間に共通点があるとは思えないし、カンディンスキーと甥っ子の色に対する感覚が同じとは思えないが、親近感を持った。オレンジ色仲間というわけだ。古着屋の店長をやっていた頃は奇抜な色遣いの洋服を好み、オレンジ色のダウンジャケットも気に入っていた。その色からは明るさや新鮮さという印象が受け取れ、不満もない。

で、余談が長くなってしまったが、ここからが運命の糸についての話。お待たせしました。

何といってもその糸の色は赤だろう。小指に絡まった細く長い糸が、誰かの小指の先に繋がっている。「高校教師」というドラマのラストシーンを思い出すが、若い人は知らないかもしれない。まあ、とにかくその赤い糸に繋がった人物が運命の人というわけだ。恋に落ちる。

赤色というと、勇気や情熱といったプラスの感情と同時に、憤怒や嫉妬というマイナスの感情も受け取ることができる。どちらにしてもそこには激しさが存在し、カンディンスキーはドラムの音色が赤(深紅)だと表現している。勢いのあるスティックさばきが連想でき、納得できるものだった。それに、情熱にしろ、嫉妬にしろ、どちらも恋にはつきものの感情ではないか。

結論を出しそうになるが、ふとわたしの頭に「真っ赤な嘘」という言葉が浮かんだ。色のつく言葉は多い。青春、白々しい、腹黒い、黄色い声などなど。赤だけで固めると、赤貧、赤裸々、赤恥、赤ん坊などがあるか。

そこで気づくのが、赤ん坊という言葉をのぞけば、ここで使われる赤は「完全なる」と言い換えてもよさそうだ、ということ。否定的表現を伴い、否定的な気持ちを強める赤というわけだ。つまりこの場合の赤は、嘘、貧、裸、恥という否定的な言葉をあとに伴い、それを強める。

そういう観点から赤い糸という言葉を眺めれば、糸という言葉も否定的に見えてくる。小指から伸びる糸が不吉なものに感じられる。すぐに切れてしまう脆い繋がり、ということを赤色で表現しているように感じられはしないだろうか。運命の糸などそんなものだ、という皮肉のように。

しかし、待ってほしい。救いはある。

赤ん坊だ。これは「完全なる坊や」というわけではないようで、赤ん坊の赤には「穢れのない」という意味があるらしい。「穢れのない坊や」というわけだ。

こちらの意味で解釈するなら、赤い糸は「穢れのない糸」ということになる。とてもしっくりとくる。運命の恋にぴったりじゃないか。わたしはこちらのほうを支持したい。

運命の糸が赤いのは、激しい感情と穢れのない想いを表したもの。そう結論づける。

それでは、あなたも自分の小指から伸びる赤い糸を慎重に手繰り寄せてみてはどうだろうか。ただ気をつけてほしいのは、その色が本当に赤色なのか、ということ。恋は盲目という言葉があるように、その色をろくに確認もせず手繰ってしまうと、とんでもない目に遭うことがある。

かく言うわたしも何度、見誤ったことか。顔を近づけてよく見ると、絶望を暗示する黒色だった、ということも。思い出すと、ふざけるな、と叫びたくなるが、まあいい。

わたしの小指からは赤い糸が伸びている。今度は間違いない。と思う。

- 『腐れ縁』 最東対地

- 『九本指』 山吹静吽

- 『忘れられた犯人』 阿津川辰海

- 『ささやき』 木犀あこ

- 『普通と各停って、違うんですか』 山本巧次

- 『雨の日の探偵』 階 知彦

- 『神々の計らいか?』 吉田恭教

- 『虫』 結城充考

- 『監禁が多すぎる』 白井智之

- 『チョコレートを嫌いになる方法』 辻堂ゆめ

- 『銀河鉄道で行こう!』 豊田巧

- 『方向指示器』 小林泰三

- 『庭をまもるもの』 須賀しのぶ

- 『寅さんの足はなぜ光る』 柴田勝家

- 『脱走者の行方』 黒岩 勉

- 『日常の謎の作り方』 坂木 司

- 『味のないコーラ』 住野よる

- 『鍵のゆくえ』 瀬川コウ

- 『彼らはなぜモテるのだろうか……』 市川哲也

- 『やみのいろ』 中里友香

- 『インデックス化と見ない最終回』 十市 社

- 『文系人間が思うロボットの不思議』 沢村浩輔

- 『街道と犬ども』 石川博品

- 『沖縄のてーげーな日常』 友井 羊

- 『ジャンルという名の妖怪たち』 ゆずはらとしゆき

- 『カロリー表示は私を健康に導くのか』 秋川滝美

- 『終電を止める女』 芦沢 央

- 『女子クラスにおける日常の謎』 櫛木理宇

- 『IBSと遅刻癖』 岡崎琢磨

- 『シューズ&ジュース』 青崎有吾

- 『キャラが立つとは?』 東川篤哉

- 『「源氏物語」のサブカルな顔』 荻原規子

- 『そこにだけはないはずの』 似鳥 鶏

- 『『美少女』に関する一考察』 加賀美雅之

- 『食堂Kの謎』 葉真中顕

- 『寒い夏』 ほしおさなえ

- 『人喰い映画館』 浦賀和宏

- 『あやかしなこと』 平山夢明

- 『あなたの庭はどんな庭?』 日明 恩

- 『日常の謎がない謎』 小松エメル

- 『影の支配者』 小島達矢

- 『「五×二十」』 谷川 流

- 『グレープフルーツとお稲荷さん』 阿部智里

- 『ボールペンを買う女』 大山誠一郎

- 『日常の謎の謎』 辻真先

- 『『サイバー空間におけるデータ同定問題』あるいはネット犯罪量産時代』 一田和樹

- 『囲いの中の日常』 門前典之

- 『カレーライスを注文した男』 岸田るり子

- 『お前は誰だ?』 丸山天寿

- 『世界を見誤る私たち』 穂高 明

- 『名探偵は日常の謎に敵うのかしら?』 相沢沙呼

- 『で、あなた何ができるの?はあ、皇帝だったらたぶん…』 秋梨惟喬

- 『すっぽんぽんでいこう!』 桜木紫乃

- 『右腕の長い男』 麻見和史

- 『坂道の上の海』 七河迦南

- 『彼女は地下鉄でノリノリだった、という話。』 柴村仁

- 『その日常で大丈夫か?』 汀こるもの

- 『成功率百パーセントのダイエット』 小前亮

- 『謎の赤ん坊』 蒲原二郎

- 『一般人の愚痴と疑問』 沼田まほかる

- 『寄る怪と逃げる怪』 高田侑

- 『福の神』 木下半太

- 『マッドサイエンティストへの恋文』 森深紅

- 『私の赤い文字』 大山尚利

- 『となりあわせの君とリセット』 詠坂雄二

- 『美人はなぜ美人なのか』 小川一水

- 『なぜモノがあるのか。』 鈴木光司

- 『この目で見たんだ』 北村薫

- 『運命の糸が赤いのは?』 山下貴光

- 『念力おばさん』 湊かなえ

- 『方向オンチはなぜ迷う?』 山本弘

- 『ゆがむ顔のカルマ』 真藤順丈

- 『子供だけが知っている』 宇佐美まこと

- 『人はなぜ、酒を飲むのか』 薬丸岳

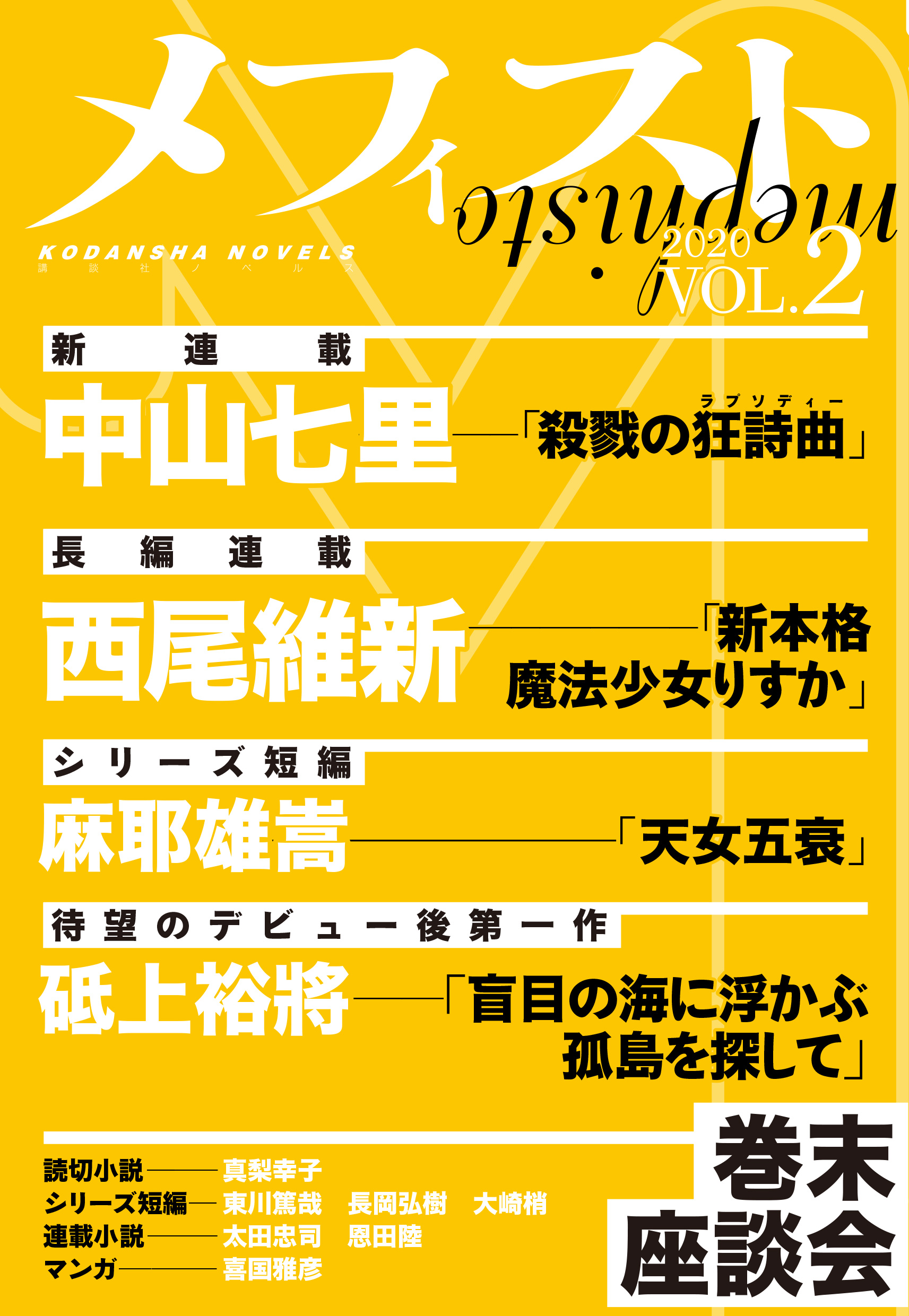

メフィスト 2020 vol.2

メフィスト 2020 vol.2 メフィスト 2020 vol.1

メフィスト 2020 vol.1 メフィスト 2019 vol.3

メフィスト 2019 vol.3 メフィスト 2019 vol.2

メフィスト 2019 vol.2 メフィスト 2019 vol.1

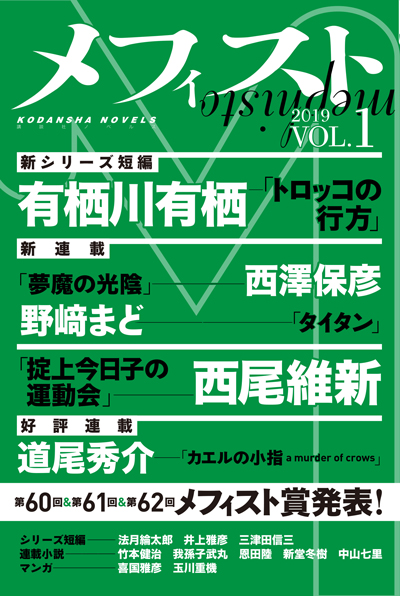

メフィスト 2019 vol.1 メフィスト 2018 vol.3

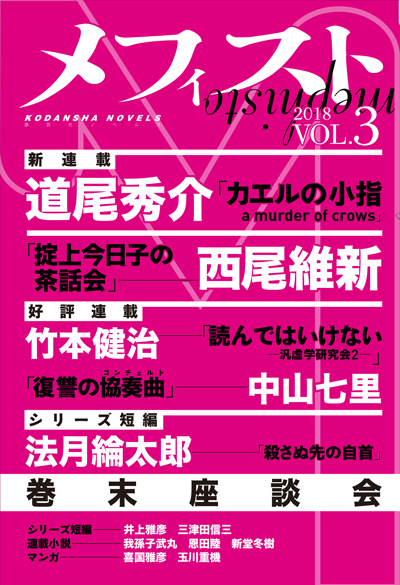

メフィスト 2018 vol.3 メフィスト 2018 vol.2

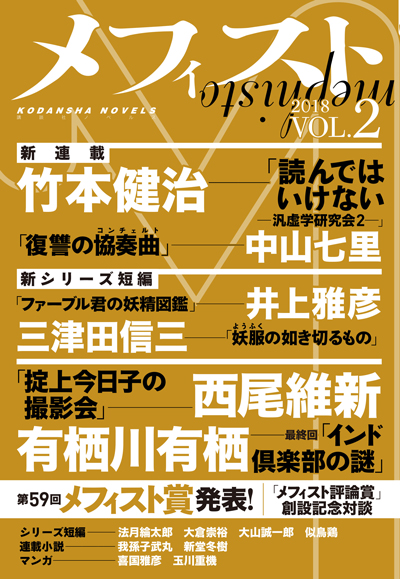

メフィスト 2018 vol.2 メフィスト 2018 vol.1

メフィスト 2018 vol.1 メフィスト 2017 vol.3

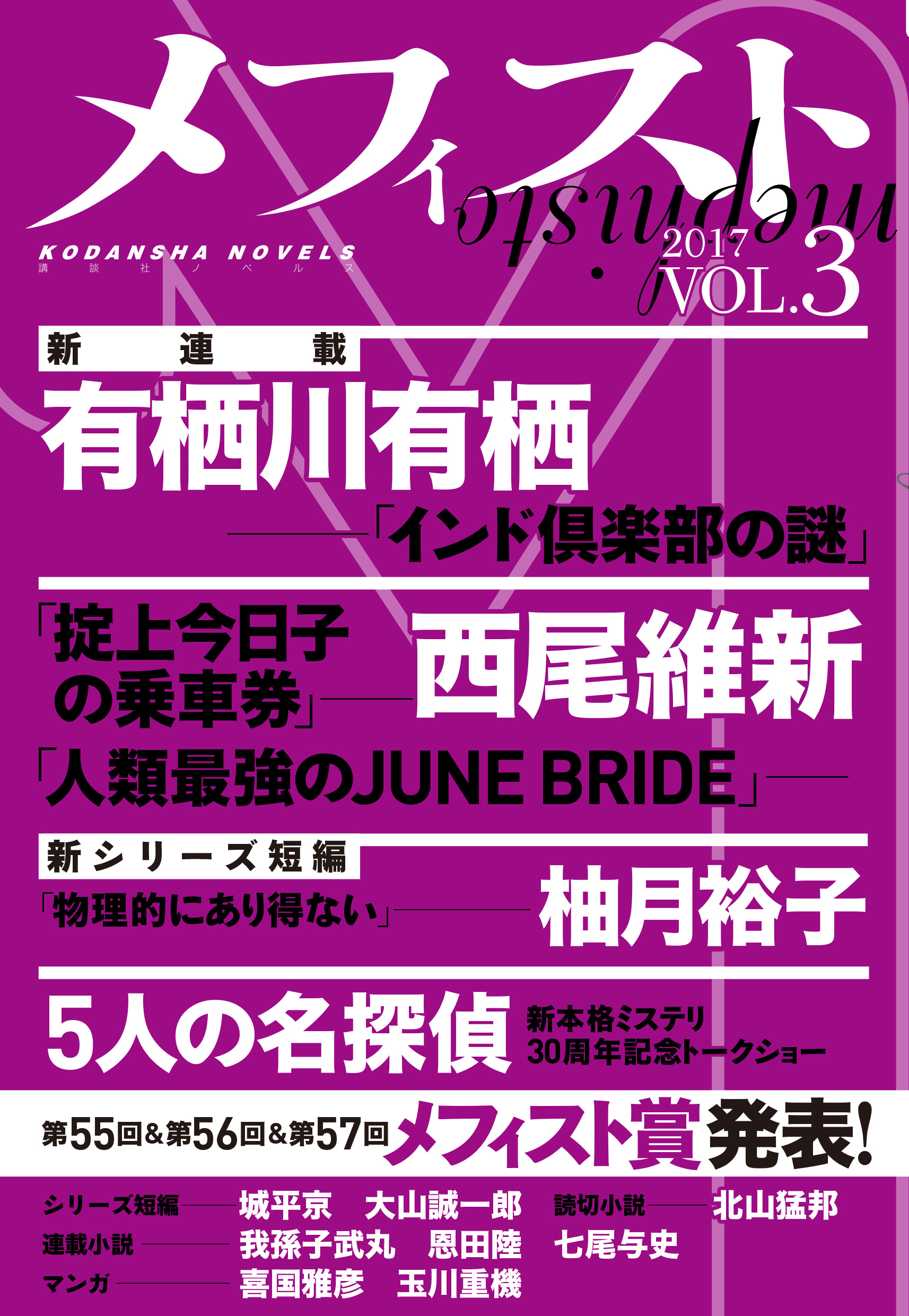

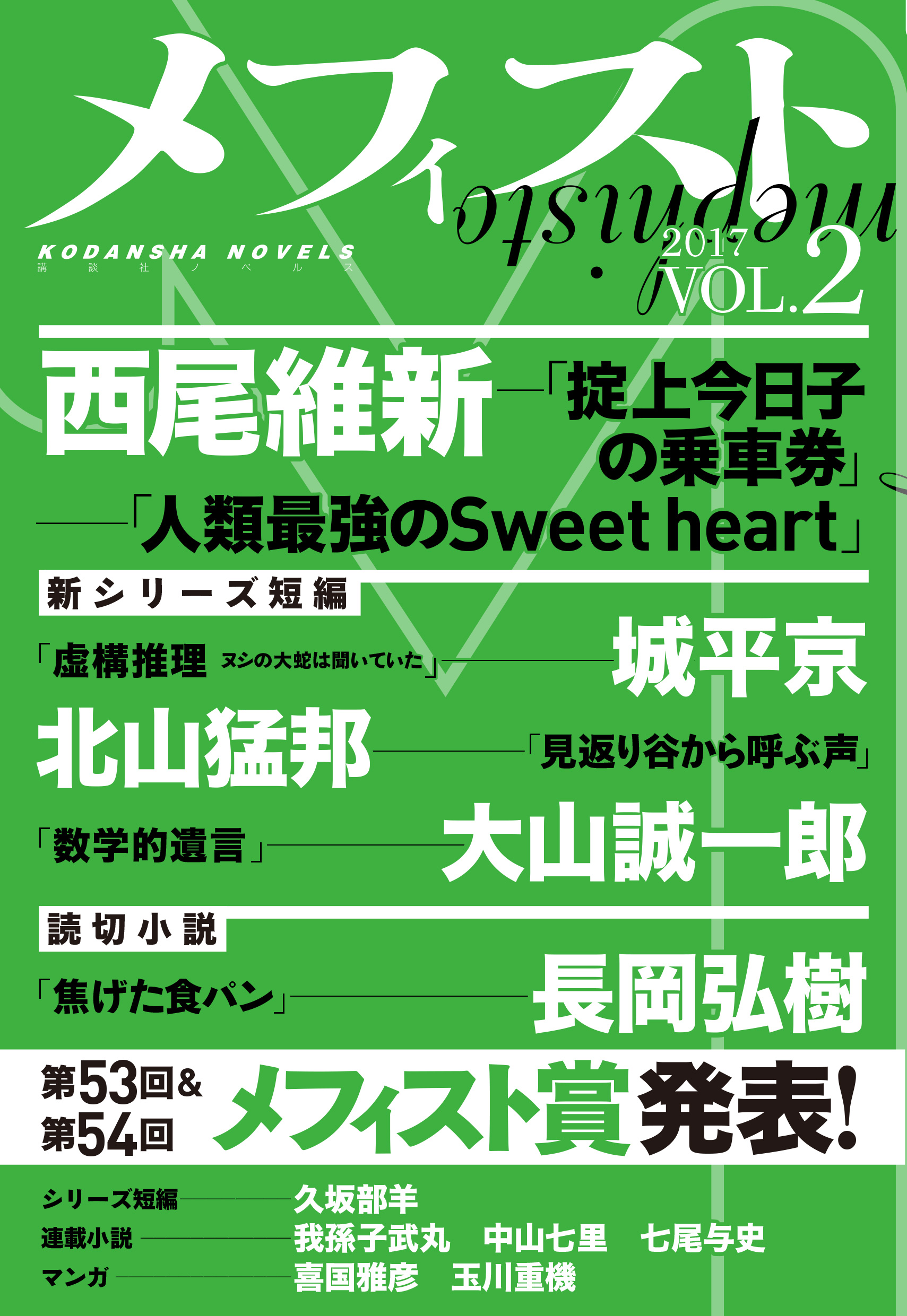

メフィスト 2017 vol.3 メフィスト 2017 vol.2

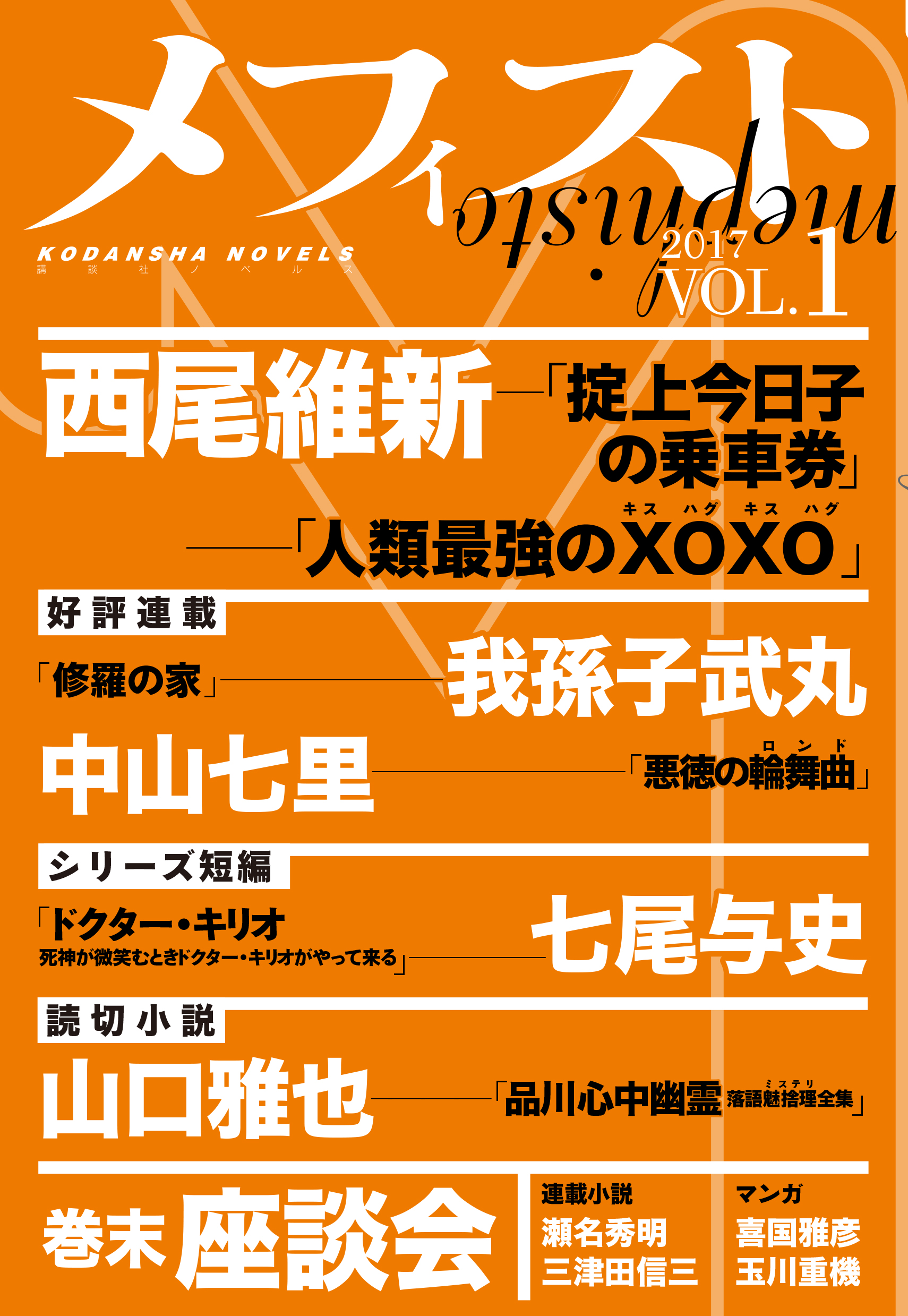

メフィスト 2017 vol.2 メフィスト 2017 vol.1

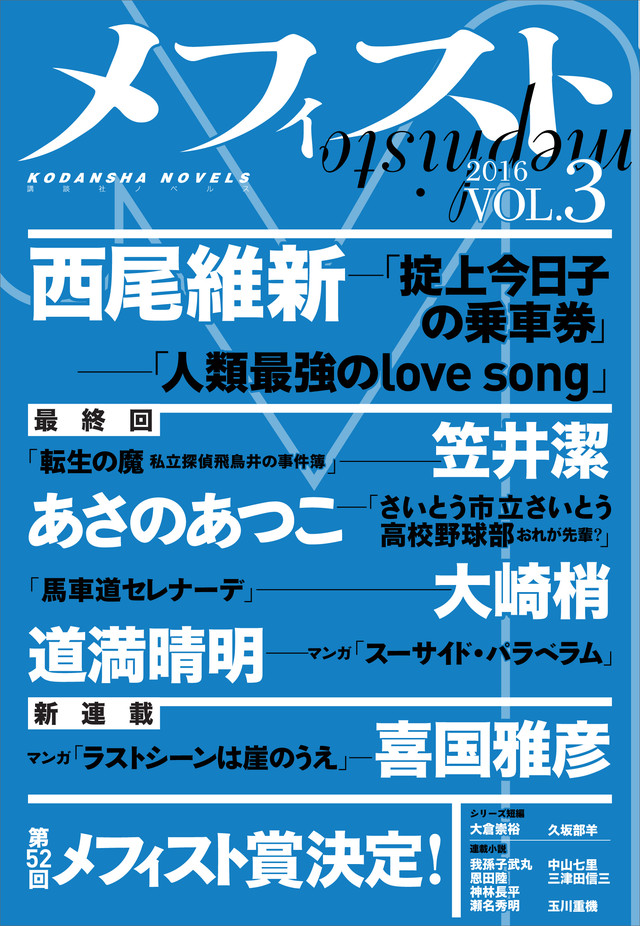

メフィスト 2017 vol.1 メフィスト 2016 vol.3

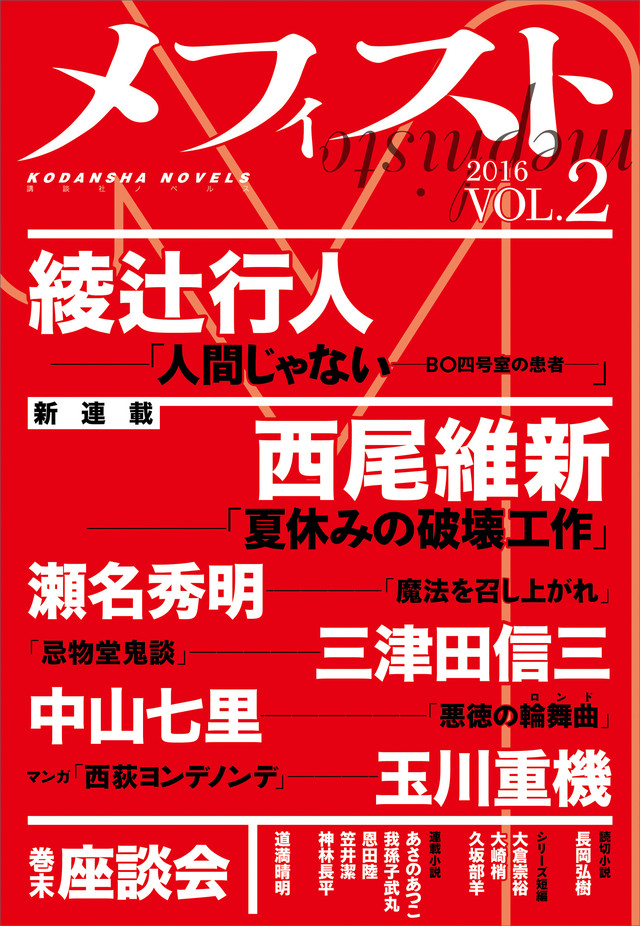

メフィスト 2016 vol.3 メフィスト 2016 vol.2

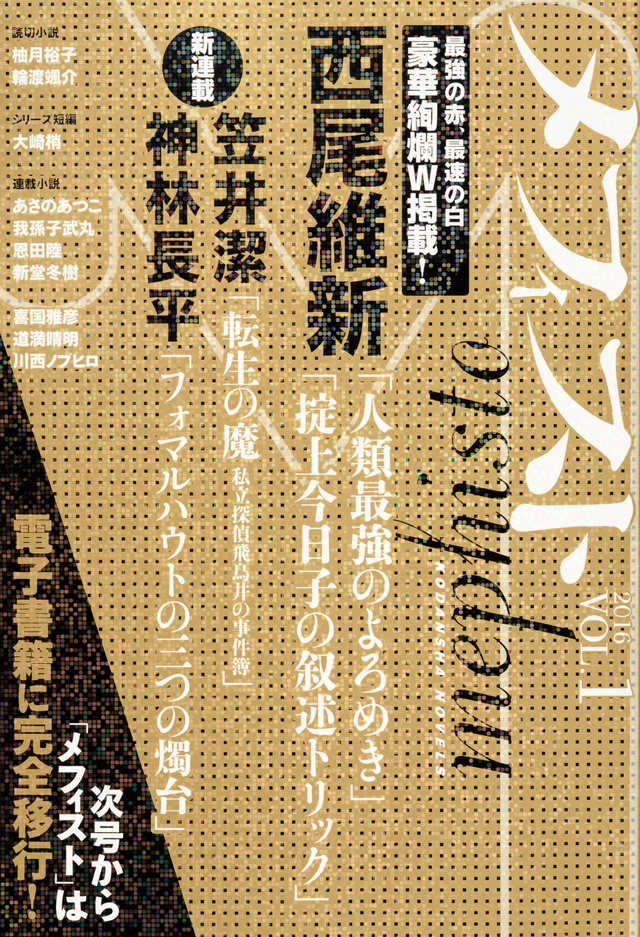

メフィスト 2016 vol.2 メフィスト 2016 vol.1

メフィスト 2016 vol.1 メフィスト 2015 vol.3

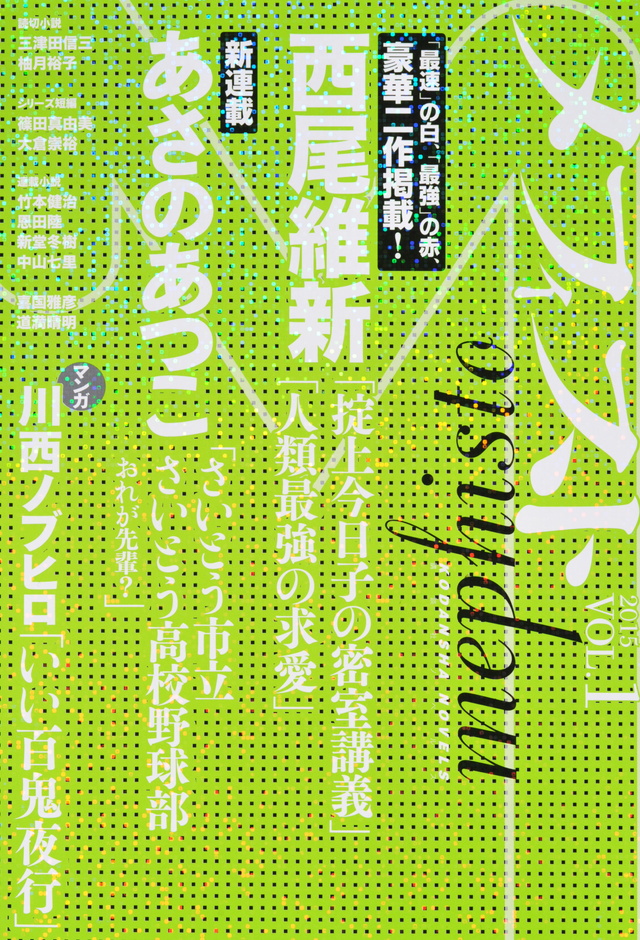

メフィスト 2015 vol.3 メフィスト 2015 vol.2

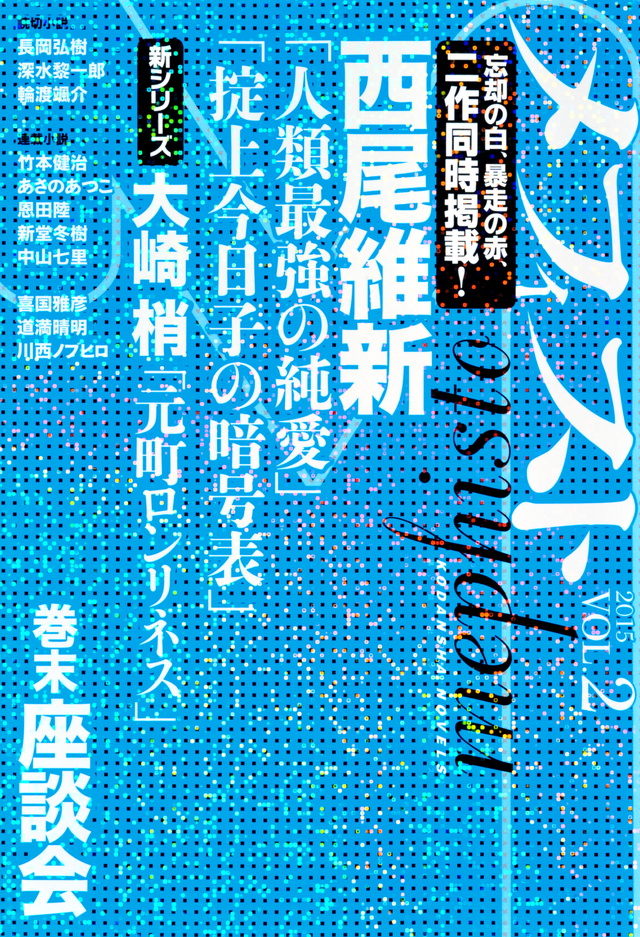

メフィスト 2015 vol.2 メフィスト 2015 vol.1

メフィスト 2015 vol.1 メフィスト 2014 vol.3

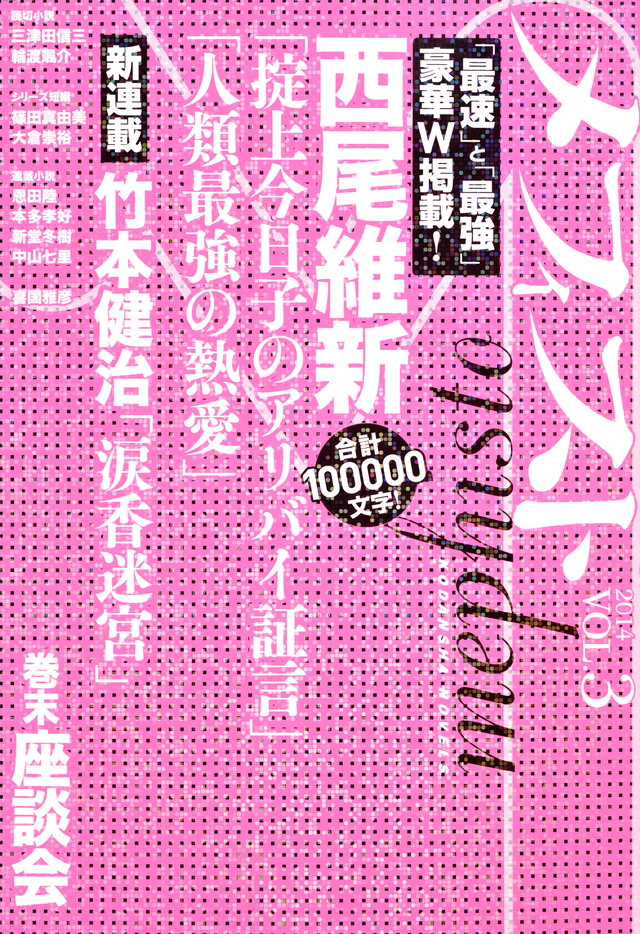

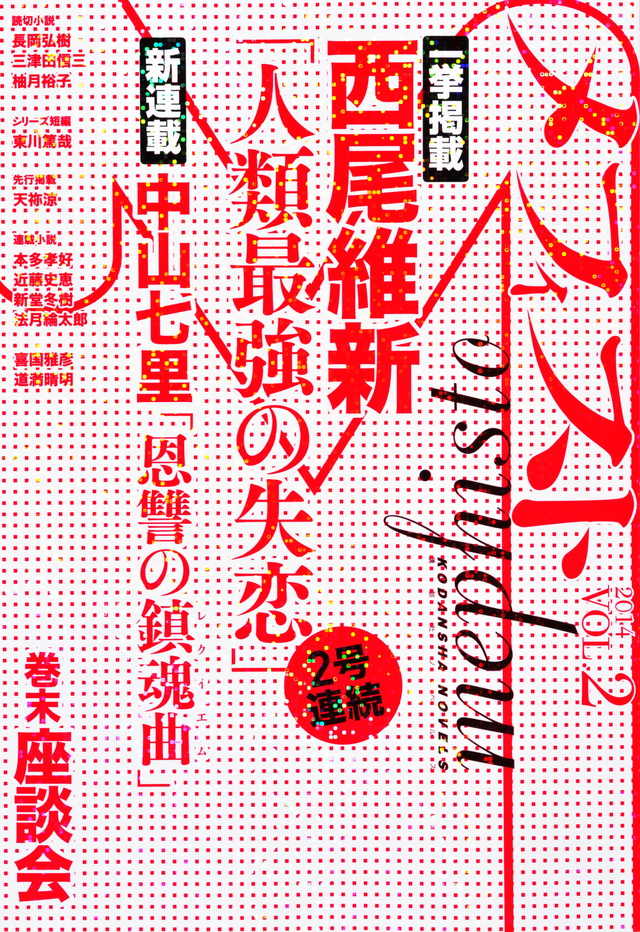

メフィスト 2014 vol.3 メフィスト 2014 vol.2

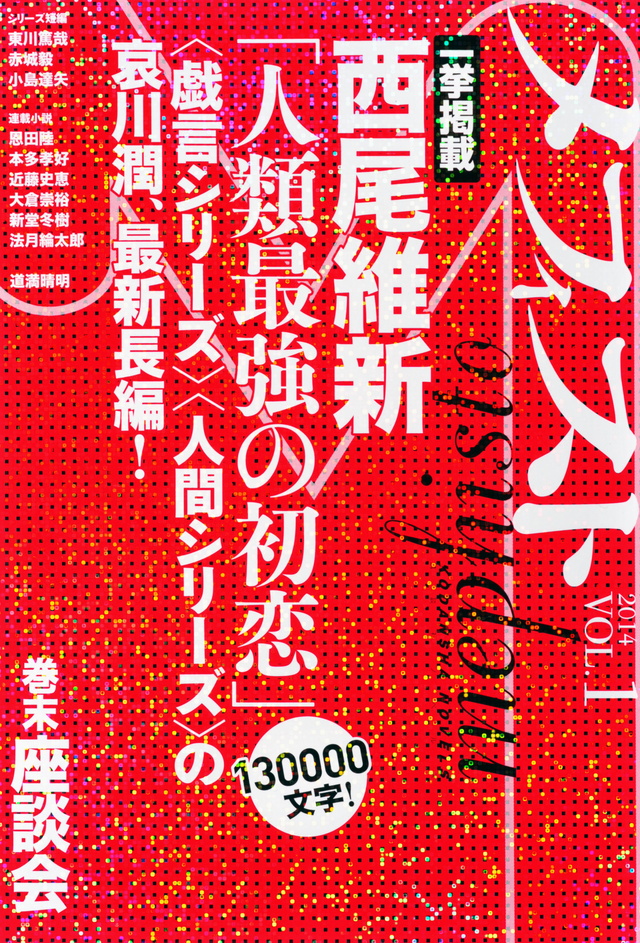

メフィスト 2014 vol.2 メフィスト 2014 vol.1

メフィスト 2014 vol.1 メフィスト 2013 vol.3

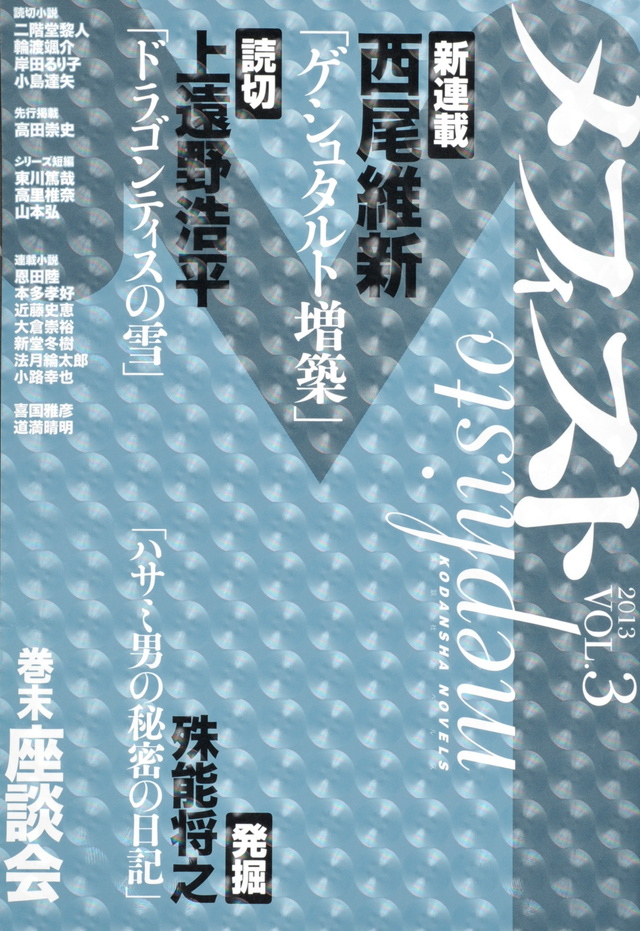

メフィスト 2013 vol.3 メフィスト 2013 vol.2

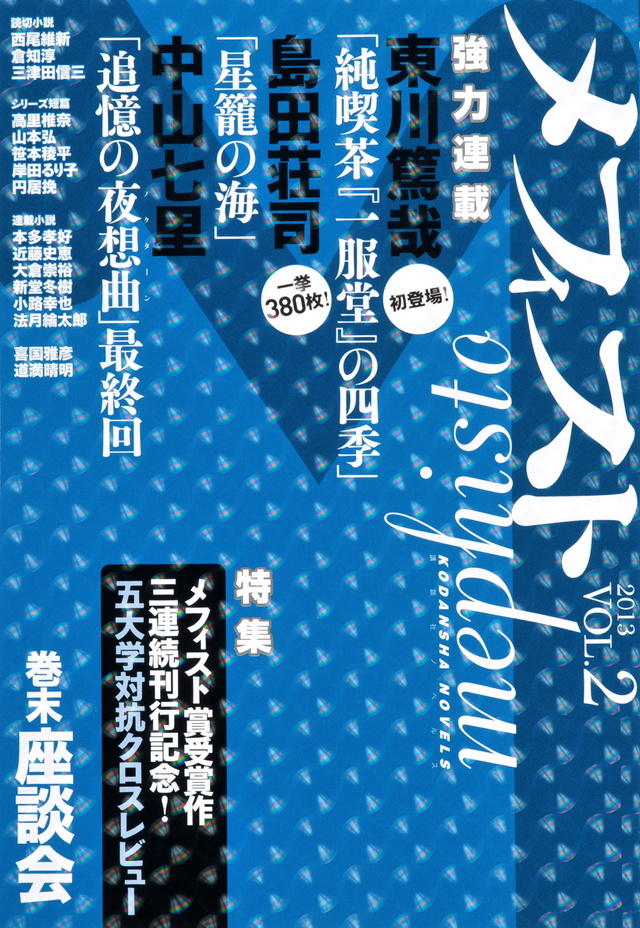

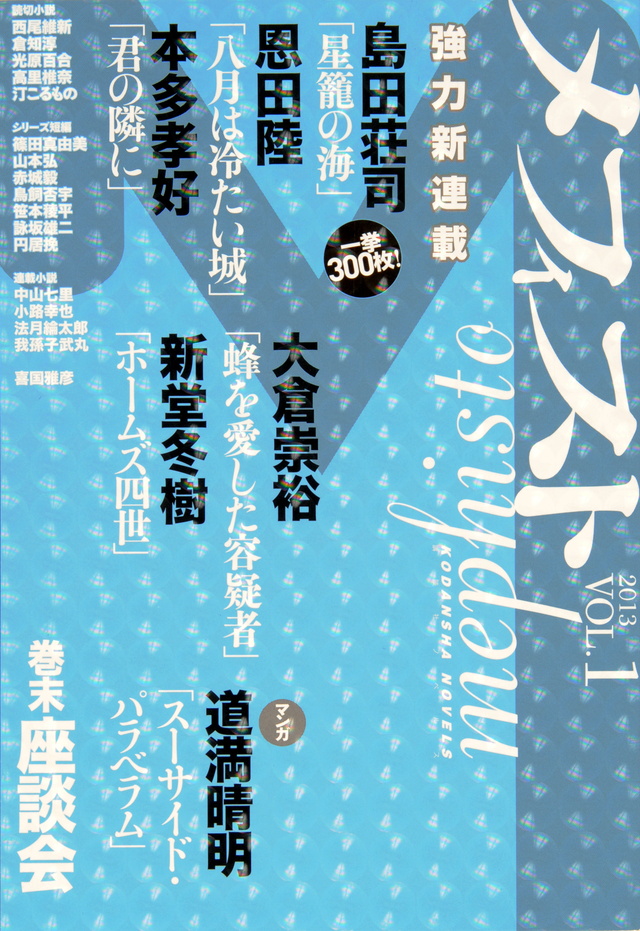

メフィスト 2013 vol.2 メフィスト 2013 vol.1

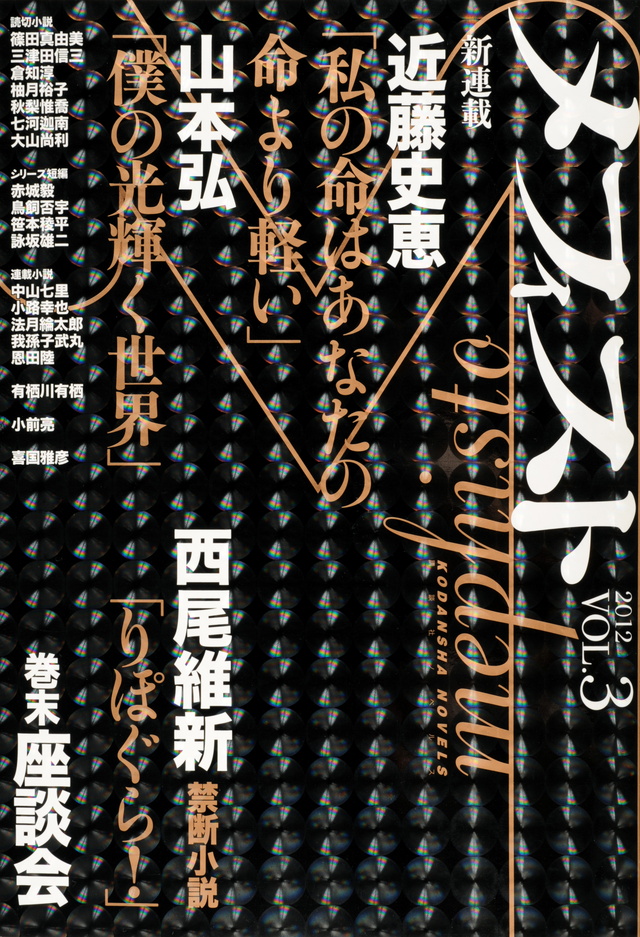

メフィスト 2013 vol.1 メフィスト 2012 vol.3

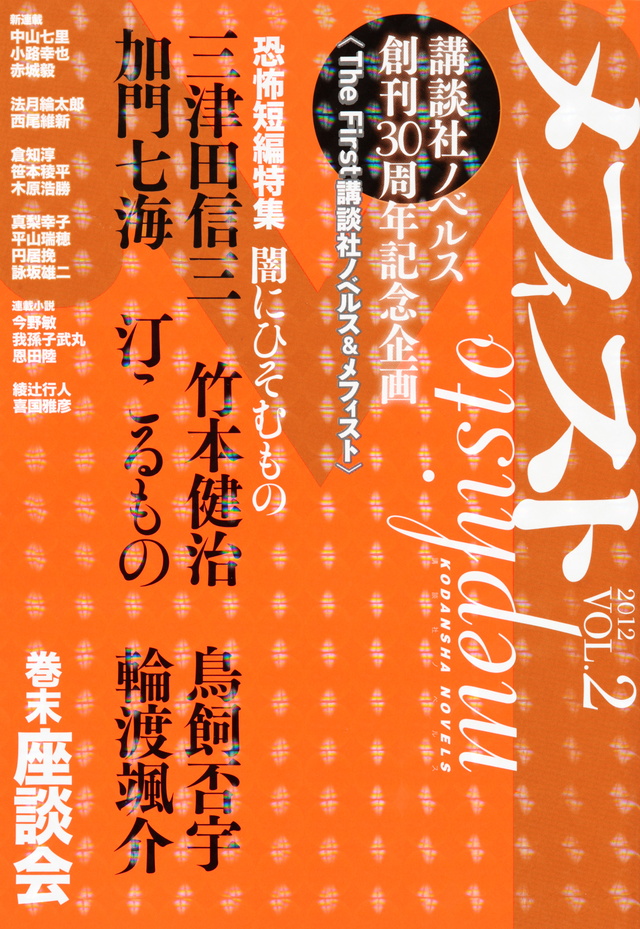

メフィスト 2012 vol.3 メフィスト 2012 vol.2

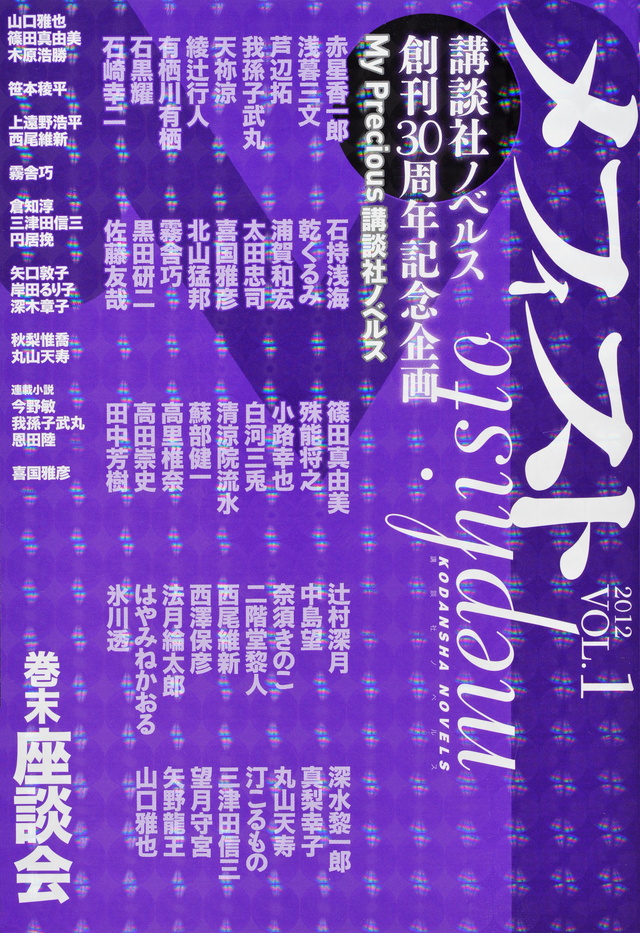

メフィスト 2012 vol.2 メフィスト 2012 vol.1

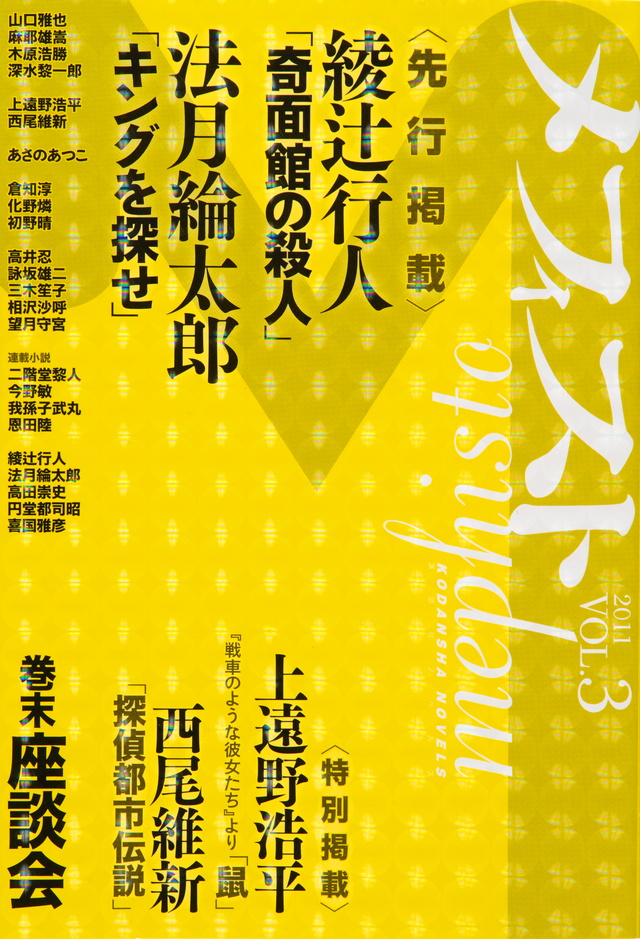

メフィスト 2012 vol.1 メフィスト 2011 vol.3

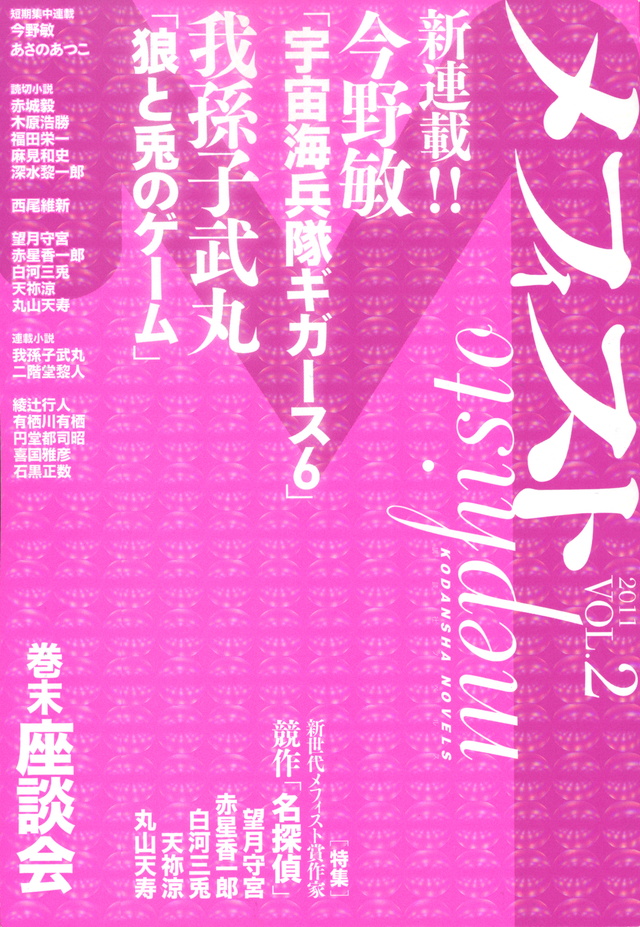

メフィスト 2011 vol.3 メフィスト 2011 vol.2

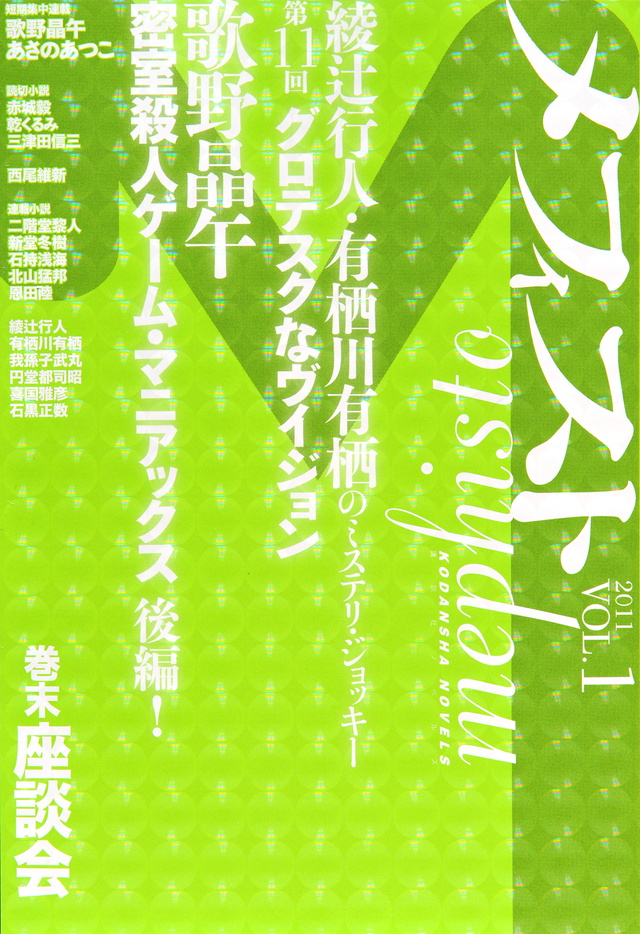

メフィスト 2011 vol.2 メフィスト 2011 vol.1

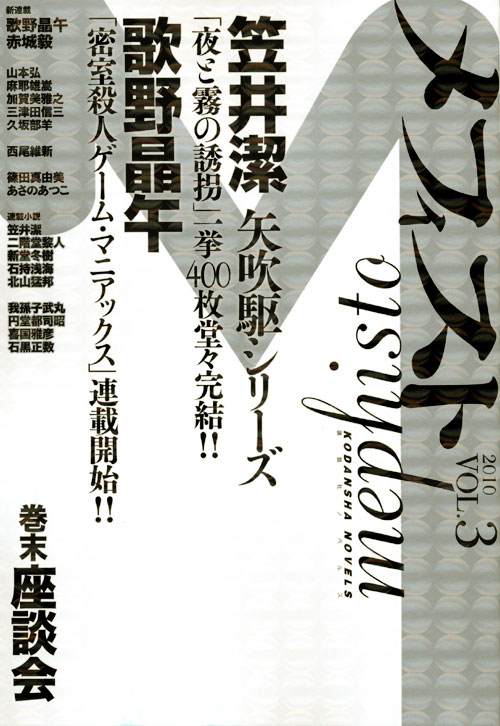

メフィスト 2011 vol.1 メフィスト 2010 vol.3

メフィスト 2010 vol.3 メフィスト 2010 vol.2

メフィスト 2010 vol.2 メフィスト 2010 vol.1

メフィスト 2010 vol.1 メフィスト 2009 vol.3

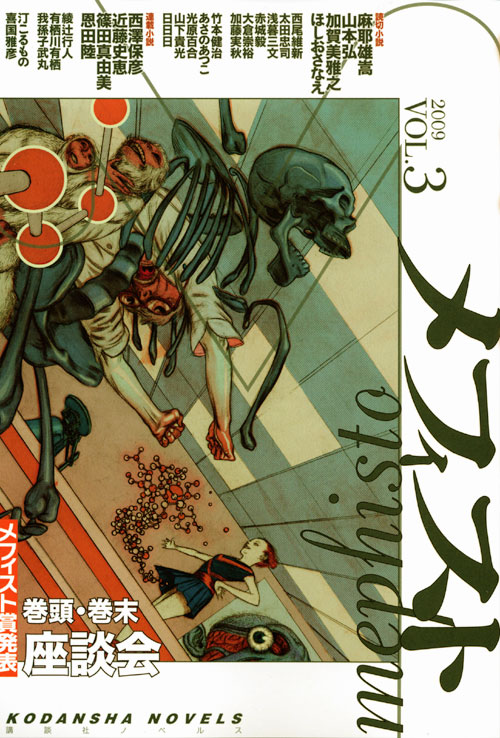

メフィスト 2009 vol.3 メフィスト 2009 vol.2

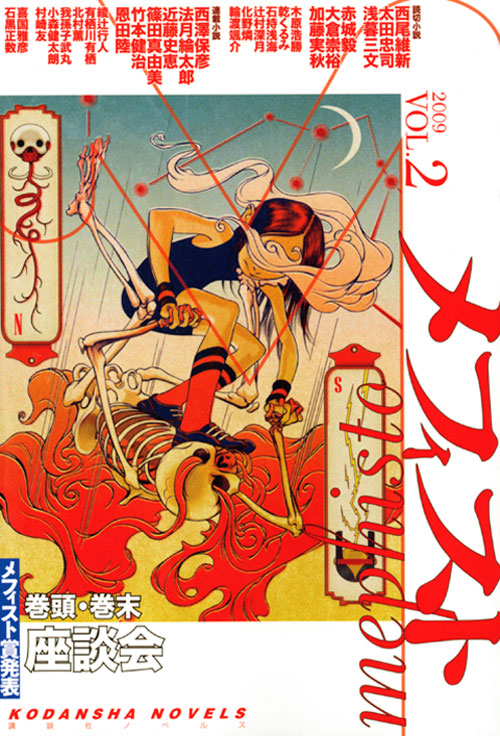

メフィスト 2009 vol.2 メフィスト 2009 vol.1

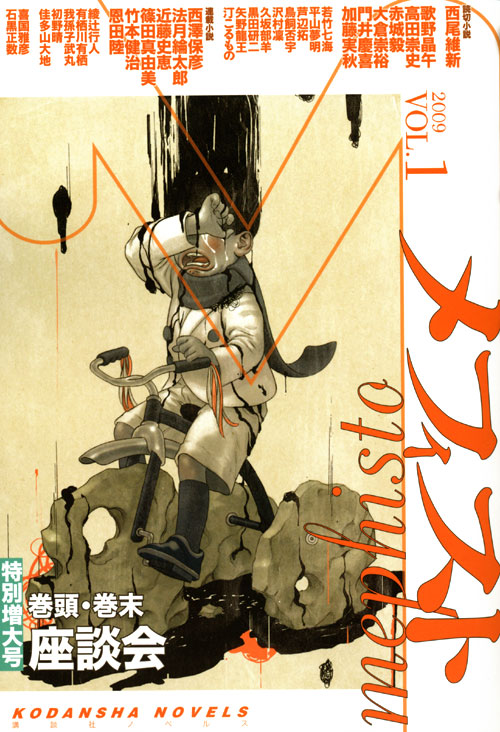

メフィスト 2009 vol.1