小松エメル(こまつ えめる)

日常の謎──。

二つの単語の間にあるのが「と」ではないことに、私は首を捻った。このテーマを素直に受け取ると、「日常には謎がある」という前提になってしまうからだ。

だが、私の日常には謎がない。

否、そう言い切ってしまうと、いささか語弊があるかもしれない。町に出れば(妙だな)と思う人は大勢いるし、(面白い)と感じる物だってあるからだ。

しかしながら、それらはすべて一時そう感じるだけであって、謎として残りはしなかった。

そもそも、日常の謎とは一体どういうものを指すのだろう?

「無くしたはずの傘が、何度も手元に戻ってくること!」

「何であんな子に彼氏がいて、私にはいないの? ということかな……」

「美容整形をした後、嫌いなコーヒーが好きになったのはとても謎だよ」

友人たちに訊いてみたところ、そんな答えが返って来た。彼女たちにとっては、それが日常における謎なのだろう。しかし、私は一つも同意出来なかった。

まず、無くした傘が手元に戻って来たことは一度もないし、気に食わない相手に彼氏がいても、それを自分と比較して考えることはなかった。そして、美容整形の経験もなければ、コーヒーは元々好きな飲み物だ。

ここで、私はある一つの事実に気づく。日常の謎というのは、あまり他人と共有できるものではない──ということだ。

だが、それはよくよく考えてみるまでもなく、至極当然のことだった。

私が家に籠って原稿を書いている間に、ある子は会社に行って働き、別の子は学校へ通って勉強し、他の子は子育てをしている──日常からして、まったく違うのだ。

日常が違えば、そこで起きることは異なるし、考えることも日常に準じたものになっていく。つまり、日常の謎というのは主観の産物だと言えよう。

その事実に気づいた一方で、また疑問が出てきてしまった。友人たちにはちゃんと「日常の謎」があったのに、どうして私にはないのだろうか?

人生の一時ではあるが、友人たちとは共通の時間を過ごした間柄だ。私にだって、彼女たちと同じように日常の謎があってもいいはずである。

しかし、いくら考えても、一つたりとも浮かんでは来ない。どうも、私は友人たちと比べて、謎に対するハードルを高く設定しているようだ。それは、私が謎に満ちた生活を日々送っているから──などというわけではもちろんなかった。

私の日常は、実に平坦で何の代わり映えもしない地味なものだ。日常の大半は、家に籠ってこうして原稿を書いている。最近は、祖母のお見舞い以外に外に出ることもほとんどなく、「今日は何月何日?」と訊かれても、即答できないくらいに世間から距離を置いて生活している。このような日常で、謎など起きるわけがない。

これまで、私にとっての謎というのは、非現実の小説の世界で起きるものだった。私が好んで読むミステリー小説は、その名の通り謎に満ちていた。

まず、登場人物たちからして謎を抱え込んでいる。そんな彼らが関わって起きた事件は、当然謎だらけだ。極めつけは、その謎を解く探偵の存在である。彼らは「名」がつけられるだけあって、見事に謎を解明し、私のような部外者にも事細かに解説してくれるのだ。

そこで私はやっと(そうか、これが謎だったんだ!)と納得する。逆をいえば、そこまでしてもらわないと(ふうん、何だか不思議だなあ)と思う程度で終わってしまうのだ。そう、私の日常と同じパターンである。

つまり、私の中で謎が謎として確立されるには、皆が共通してその事象を謎だと思うことが必要であり、更にはそれを解き明かす人がいなければならないようだ。こんな堅苦しい条件があるとは、私自身、今の今まで気づいていなかった。

謎が存在するための条件は判明したものの、問題はちっとも解決していない。何しろ、日常で前述の条件をクリアするのは、大変困難だからだ。

まず、謎が起きた瞬間に誰かと一緒にいるとは限らない。仮にいたとしても、その出来事を謎と感じるか否かは人それぞれである。

すなわち、この条件のままでは、いつまでたっても日常の謎がないままとなってしまう。それに気づいた私は、(謎がないなんて詰まらない人生だ)などと落胆しかけたが──それと同時に、ほっと息を吐いた。

なぜ、安堵したのだろう?

その答えは、あっさり分かった。謎の存在に気づいたところで、私にはそれを解決することはきっと出来ない。他に解決してくれる者などいないから、日常の謎は謎のまま放置されることになってしまう。解決されることのない謎は、日々増えていくことだろう。それらがちりも積もって山のようになり、ついには崩れ落ちる日が来たら──一体どうなってしまうのだろう?

私の平坦で何の代わり映えもしない地味な日常は、これまでと打って変わり、謎に満ち溢れた刺激的なものとなってしまうかもしれない。そこまで極端に変わらずとも、これまで通りの日常ではいられないだろう。

私はそれがとても怖いのだ。

そんな風になってしまうのならば、日常に謎などいらない──無意識にそう思い続けていたから、私の日常には謎がなかったのである。

恐らくこの先も、私の日常に謎が現れることはないだろう。成長に伴い育っていった小心が直るとは思えないし、残念なことに、日常に名探偵などいないのだ。

- 『腐れ縁』 最東対地

- 『九本指』 山吹静吽

- 『忘れられた犯人』 阿津川辰海

- 『ささやき』 木犀あこ

- 『普通と各停って、違うんですか』 山本巧次

- 『雨の日の探偵』 階 知彦

- 『神々の計らいか?』 吉田恭教

- 『虫』 結城充考

- 『監禁が多すぎる』 白井智之

- 『チョコレートを嫌いになる方法』 辻堂ゆめ

- 『銀河鉄道で行こう!』 豊田巧

- 『方向指示器』 小林泰三

- 『庭をまもるもの』 須賀しのぶ

- 『寅さんの足はなぜ光る』 柴田勝家

- 『脱走者の行方』 黒岩 勉

- 『日常の謎の作り方』 坂木 司

- 『味のないコーラ』 住野よる

- 『鍵のゆくえ』 瀬川コウ

- 『彼らはなぜモテるのだろうか……』 市川哲也

- 『やみのいろ』 中里友香

- 『インデックス化と見ない最終回』 十市 社

- 『文系人間が思うロボットの不思議』 沢村浩輔

- 『街道と犬ども』 石川博品

- 『沖縄のてーげーな日常』 友井 羊

- 『ジャンルという名の妖怪たち』 ゆずはらとしゆき

- 『カロリー表示は私を健康に導くのか』 秋川滝美

- 『終電を止める女』 芦沢 央

- 『女子クラスにおける日常の謎』 櫛木理宇

- 『IBSと遅刻癖』 岡崎琢磨

- 『シューズ&ジュース』 青崎有吾

- 『キャラが立つとは?』 東川篤哉

- 『「源氏物語」のサブカルな顔』 荻原規子

- 『そこにだけはないはずの』 似鳥 鶏

- 『『美少女』に関する一考察』 加賀美雅之

- 『食堂Kの謎』 葉真中顕

- 『寒い夏』 ほしおさなえ

- 『人喰い映画館』 浦賀和宏

- 『あやかしなこと』 平山夢明

- 『あなたの庭はどんな庭?』 日明 恩

- 『日常の謎がない謎』 小松エメル

- 『影の支配者』 小島達矢

- 『「五×二十」』 谷川 流

- 『グレープフルーツとお稲荷さん』 阿部智里

- 『ボールペンを買う女』 大山誠一郎

- 『日常の謎の謎』 辻真先

- 『『サイバー空間におけるデータ同定問題』あるいはネット犯罪量産時代』 一田和樹

- 『囲いの中の日常』 門前典之

- 『カレーライスを注文した男』 岸田るり子

- 『お前は誰だ?』 丸山天寿

- 『世界を見誤る私たち』 穂高 明

- 『名探偵は日常の謎に敵うのかしら?』 相沢沙呼

- 『で、あなた何ができるの?はあ、皇帝だったらたぶん…』 秋梨惟喬

- 『すっぽんぽんでいこう!』 桜木紫乃

- 『右腕の長い男』 麻見和史

- 『坂道の上の海』 七河迦南

- 『彼女は地下鉄でノリノリだった、という話。』 柴村仁

- 『その日常で大丈夫か?』 汀こるもの

- 『成功率百パーセントのダイエット』 小前亮

- 『謎の赤ん坊』 蒲原二郎

- 『一般人の愚痴と疑問』 沼田まほかる

- 『寄る怪と逃げる怪』 高田侑

- 『福の神』 木下半太

- 『マッドサイエンティストへの恋文』 森深紅

- 『私の赤い文字』 大山尚利

- 『となりあわせの君とリセット』 詠坂雄二

- 『美人はなぜ美人なのか』 小川一水

- 『なぜモノがあるのか。』 鈴木光司

- 『この目で見たんだ』 北村薫

- 『運命の糸が赤いのは?』 山下貴光

- 『念力おばさん』 湊かなえ

- 『方向オンチはなぜ迷う?』 山本弘

- 『ゆがむ顔のカルマ』 真藤順丈

- 『子供だけが知っている』 宇佐美まこと

- 『人はなぜ、酒を飲むのか』 薬丸岳

メフィスト 2020 vol.2

メフィスト 2020 vol.2 メフィスト 2020 vol.1

メフィスト 2020 vol.1 メフィスト 2019 vol.3

メフィスト 2019 vol.3 メフィスト 2019 vol.2

メフィスト 2019 vol.2 メフィスト 2019 vol.1

メフィスト 2019 vol.1 メフィスト 2018 vol.3

メフィスト 2018 vol.3 メフィスト 2018 vol.2

メフィスト 2018 vol.2 メフィスト 2018 vol.1

メフィスト 2018 vol.1 メフィスト 2017 vol.3

メフィスト 2017 vol.3 メフィスト 2017 vol.2

メフィスト 2017 vol.2 メフィスト 2017 vol.1

メフィスト 2017 vol.1 メフィスト 2016 vol.3

メフィスト 2016 vol.3 メフィスト 2016 vol.2

メフィスト 2016 vol.2 メフィスト 2016 vol.1

メフィスト 2016 vol.1 メフィスト 2015 vol.3

メフィスト 2015 vol.3 メフィスト 2015 vol.2

メフィスト 2015 vol.2 メフィスト 2015 vol.1

メフィスト 2015 vol.1 メフィスト 2014 vol.3

メフィスト 2014 vol.3 メフィスト 2014 vol.2

メフィスト 2014 vol.2 メフィスト 2014 vol.1

メフィスト 2014 vol.1 メフィスト 2013 vol.3

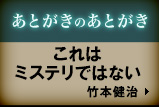

メフィスト 2013 vol.3 メフィスト 2013 vol.2

メフィスト 2013 vol.2 メフィスト 2013 vol.1

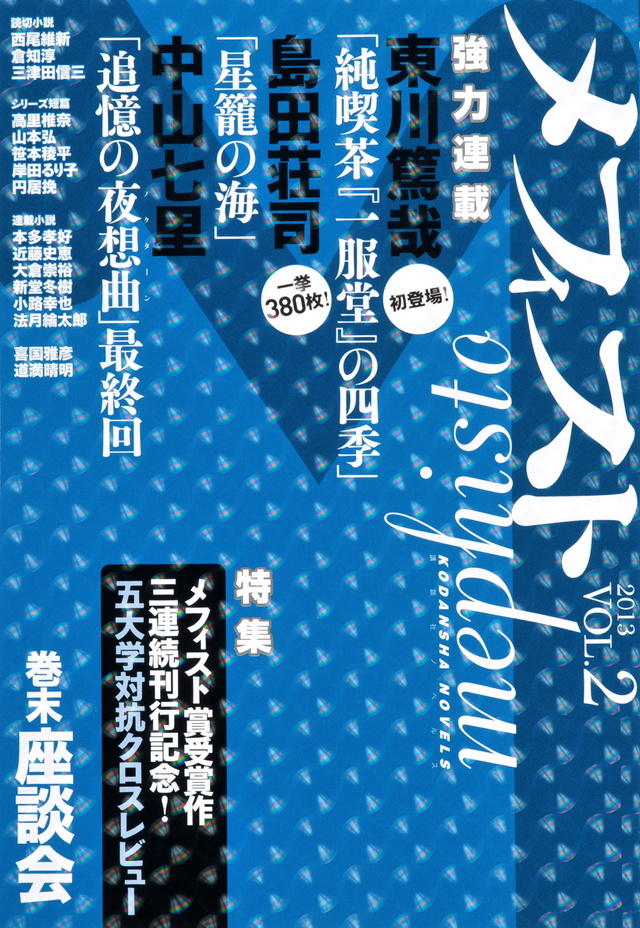

メフィスト 2013 vol.1 メフィスト 2012 vol.3

メフィスト 2012 vol.3 メフィスト 2012 vol.2

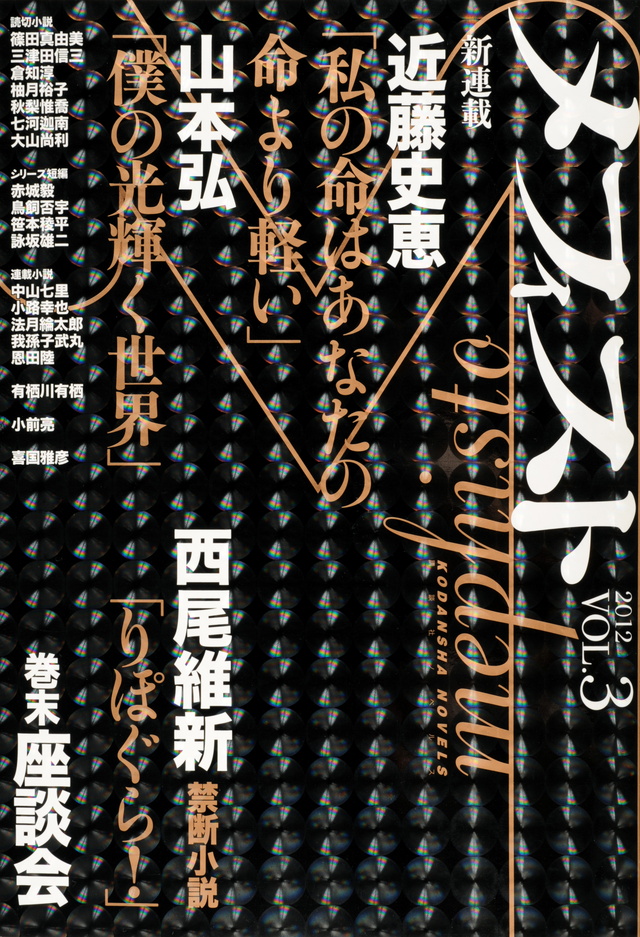

メフィスト 2012 vol.2 メフィスト 2012 vol.1

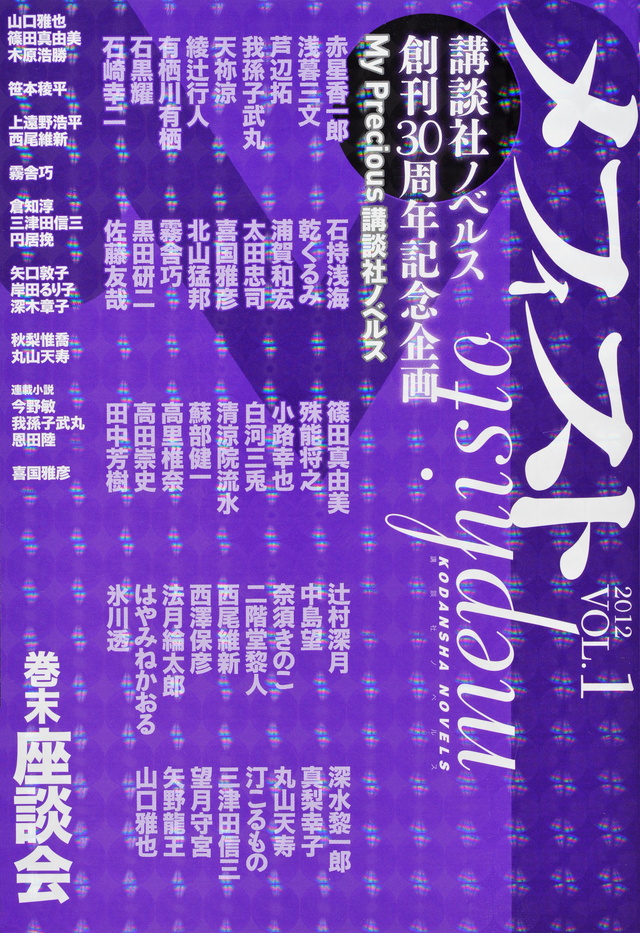

メフィスト 2012 vol.1 メフィスト 2011 vol.3

メフィスト 2011 vol.3 メフィスト 2011 vol.2

メフィスト 2011 vol.2 メフィスト 2011 vol.1

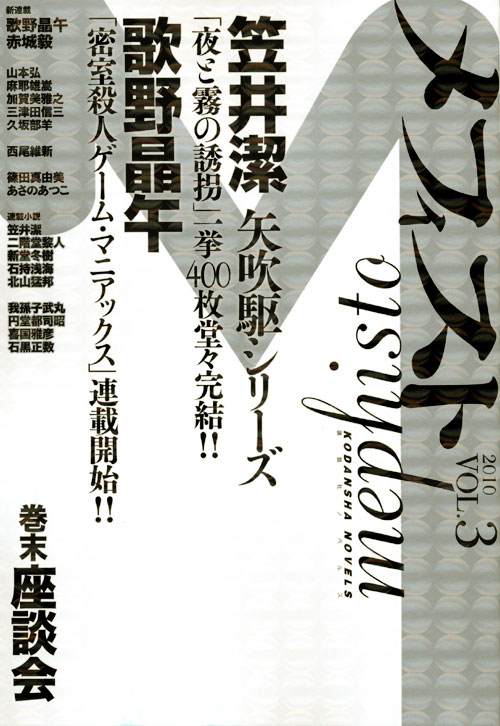

メフィスト 2011 vol.1 メフィスト 2010 vol.3

メフィスト 2010 vol.3 メフィスト 2010 vol.2

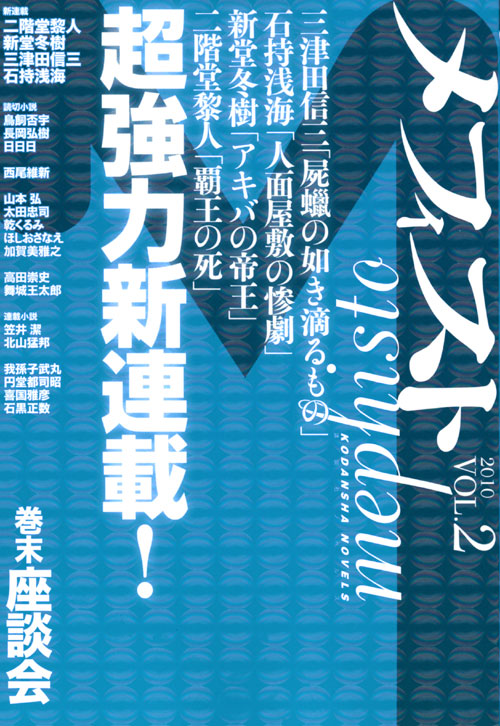

メフィスト 2010 vol.2 メフィスト 2010 vol.1

メフィスト 2010 vol.1 メフィスト 2009 vol.3

メフィスト 2009 vol.3 メフィスト 2009 vol.2

メフィスト 2009 vol.2 メフィスト 2009 vol.1

メフィスト 2009 vol.1