穂高 明(ほだかあきら)

西の空に沈んでいく太陽、東の空から昇ってくる満月。どちらも地平線近くにある時は、とても大きく見えるが、空高い位置にある時は、さほど大きく感じない。この現象には「天体錯視」という名が付いている。

特に、地平線近くにある丸々とした月が大きく見える現象は「月の錯視」と呼ばれ、二千年以上も昔、アリストテレスの時代から研究されてきた。これには様々な説があるのだが、未だに決定的な結論は出ていない。

幼い頃に読んだ子供向けの宇宙の本には「大気層での光の屈折」が挙げられていた。「確かに『太陽にほえろ!』の真っ赤な太陽はデコボコしていて大きい!」と思ったものだ。しかし、大人になってから「地平線付近では周縁は歪みこそするが、大きさ自体は変わらない」という主張を知り、とてもがっかりした。

どうやら「月の錯視」は天文学のテーマではなく、心理学のテーマだと捉えるのが今日では主流のようである。要するに錯覚の一種だということだ。

以前、友人らと飲んでいて、この「月の錯視」が話題に上ったことがあった。すると、口から出てくる単語でその人の専攻がわかり、とても面白かった。「ポンゾ錯視」や「対比説」「非ユークリッド空間」などと口にするのは決まって心理学系で、「光の屈折」(これが『太陽にほえろ!』)や「天空の形状」「網膜像」「眼筋の緊張」などと力説するのは、科学・医学系出身の人間であった。

皆それぞれ一生懸命に学問の道を突き進んでいる真面目な研究者ばかりなので、議論はどんどん白熱していく。学問の道を踏み外し、小説など書いている私は、おかげさまで喧嘩に加わることなく、好きなだけ飲み食いできた。

結局、心理学系と科学・医学系の双方を納得させたキーワードは「脳」であった。錯視は目ではなく脳で起こる。よって「月の錯視」は、人間の脳内における情報変換の結果である、というのが理由だ。

さすが、泣く子も黙る「脳」である。もし人間の体と心に関することで、文系と理系が口喧嘩を始めた時には、ひと言「脳」と言えば丸く収まるようだ。

例えば、リンゴが近くにある場合と、遠くにある場合を考えてみる。遠くにある方がリンゴは小さく見えるが、私たち人間はリンゴ自体の大きさは変わらないことをきちんと認識している。これを「知覚の恒常性」という。知識や経験など、対象についての情報が多ければ多いほど、知覚の恒常性は強く働くらしい。

空高くにある月と、地平線付近にある月は、どちらも人間の網膜上で同じ大きさの像を結ぶことが実験で確認されている。しかし、月までの見かけの距離によって、脳内で地平線付近の月の方を相対的に大きいと捉える、という説が今のところ有力なのだそうだ(ただし、反証も多く挙げられている)。

よく知っているはずだと思い込んでいるものほど、実は誤解しやすい、ということだろうか。

その席では「ふーん、なるほど」と、呑気に酒を飲んでいただけだったのだが、思いがけないことで、それを痛感する羽目になった。

私は仙台市の中心部で生まれ、その後何度か引っ越しを繰り返し、進学で上京するまで仙台市東部の街で暮らしていた。区の自慢は、何と言っても市内唯一の海水浴場があるということ。家の近くの停留所から下りの市営バスに乗ると、その終点が海水浴場だった。

バスは田んぼに囲まれた道をしばらく進み、やがてアーチ型の古い石橋を渡って停車する。バスを降りた後、潮の匂いを感じながら防潮林の中へ入り、松の木の間を「まだか、まだか」と、小走りで進む。砂に足を取られるので、逸る気持ちとは裏腹にうまく前へ進めない。最後に堤防の階段を駆け上がると、ようやく目の前に海が見える。

ところが、あの震災の後に帰省すると、信じられないような光景が一面に広がっていた。

田んぼも、住宅も、バス停も、松林も、確かにそこにあったはずのものが、ない。奇跡と言うべきなのか、アーチ型の古い石橋だけが、ぽつんと残っていた。逆にそれがとても心苦しかった。

今回一番驚いたのは、道路と海岸はこんなに近かったのか、ということだった。

今までは、いろいろな建物や防潮林があったので、遠く感じていただけだったのだ。バスを降りてから海岸に辿り着くまでしばらく時間が掛かる、だから遠い、という思い込み。

かつて「まだか、まだか」と、やきもきしながら駆けたはずの道は、呆気ないほど短い距離だった。

人間は眼球とは異なる、もうひとつの「目」で世界を捉えている。視界に映るのは、いわばフィルターを通した世界に過ぎない。そうとは気付かぬまま、私たちは世界を見誤りながら生きている。

誰かが「安全だ」と主張したから「安全な感じ」が、するだけ。もし「危険だ」という声が高まってくれば、今度は「危険な感じ」が、するだけ。その存在自体は変わらないはずなのに。

外界の情報に絶えず惑わされながら、捉え方が変わる、そんな危うい現実。錯覚してしまう人間。それを意識するか、しないか。

もちろん「何だか今夜の満月は、いつもより大きくて、とてもきれいだなあ」と、愛でる気持ちは大切にしたい。それを失ってしまったとしたら小説は書けないし、小説にできることはそういうことだと思っている。

自分の中に主観と客観という、二種類の物差しを常に持ち合わせること。大変難しいことではあるが、その両方が必要とされているのは、まさしく今この時なのかもしれない。

- 『腐れ縁』 最東対地

- 『九本指』 山吹静吽

- 『忘れられた犯人』 阿津川辰海

- 『ささやき』 木犀あこ

- 『普通と各停って、違うんですか』 山本巧次

- 『雨の日の探偵』 階 知彦

- 『神々の計らいか?』 吉田恭教

- 『虫』 結城充考

- 『監禁が多すぎる』 白井智之

- 『チョコレートを嫌いになる方法』 辻堂ゆめ

- 『銀河鉄道で行こう!』 豊田巧

- 『方向指示器』 小林泰三

- 『庭をまもるもの』 須賀しのぶ

- 『寅さんの足はなぜ光る』 柴田勝家

- 『脱走者の行方』 黒岩 勉

- 『日常の謎の作り方』 坂木 司

- 『味のないコーラ』 住野よる

- 『鍵のゆくえ』 瀬川コウ

- 『彼らはなぜモテるのだろうか……』 市川哲也

- 『やみのいろ』 中里友香

- 『インデックス化と見ない最終回』 十市 社

- 『文系人間が思うロボットの不思議』 沢村浩輔

- 『街道と犬ども』 石川博品

- 『沖縄のてーげーな日常』 友井 羊

- 『ジャンルという名の妖怪たち』 ゆずはらとしゆき

- 『カロリー表示は私を健康に導くのか』 秋川滝美

- 『終電を止める女』 芦沢 央

- 『女子クラスにおける日常の謎』 櫛木理宇

- 『IBSと遅刻癖』 岡崎琢磨

- 『シューズ&ジュース』 青崎有吾

- 『キャラが立つとは?』 東川篤哉

- 『「源氏物語」のサブカルな顔』 荻原規子

- 『そこにだけはないはずの』 似鳥 鶏

- 『『美少女』に関する一考察』 加賀美雅之

- 『食堂Kの謎』 葉真中顕

- 『寒い夏』 ほしおさなえ

- 『人喰い映画館』 浦賀和宏

- 『あやかしなこと』 平山夢明

- 『あなたの庭はどんな庭?』 日明 恩

- 『日常の謎がない謎』 小松エメル

- 『影の支配者』 小島達矢

- 『「五×二十」』 谷川 流

- 『グレープフルーツとお稲荷さん』 阿部智里

- 『ボールペンを買う女』 大山誠一郎

- 『日常の謎の謎』 辻真先

- 『『サイバー空間におけるデータ同定問題』あるいはネット犯罪量産時代』 一田和樹

- 『囲いの中の日常』 門前典之

- 『カレーライスを注文した男』 岸田るり子

- 『お前は誰だ?』 丸山天寿

- 『世界を見誤る私たち』 穂高 明

- 『名探偵は日常の謎に敵うのかしら?』 相沢沙呼

- 『で、あなた何ができるの?はあ、皇帝だったらたぶん…』 秋梨惟喬

- 『すっぽんぽんでいこう!』 桜木紫乃

- 『右腕の長い男』 麻見和史

- 『坂道の上の海』 七河迦南

- 『彼女は地下鉄でノリノリだった、という話。』 柴村仁

- 『その日常で大丈夫か?』 汀こるもの

- 『成功率百パーセントのダイエット』 小前亮

- 『謎の赤ん坊』 蒲原二郎

- 『一般人の愚痴と疑問』 沼田まほかる

- 『寄る怪と逃げる怪』 高田侑

- 『福の神』 木下半太

- 『マッドサイエンティストへの恋文』 森深紅

- 『私の赤い文字』 大山尚利

- 『となりあわせの君とリセット』 詠坂雄二

- 『美人はなぜ美人なのか』 小川一水

- 『なぜモノがあるのか。』 鈴木光司

- 『この目で見たんだ』 北村薫

- 『運命の糸が赤いのは?』 山下貴光

- 『念力おばさん』 湊かなえ

- 『方向オンチはなぜ迷う?』 山本弘

- 『ゆがむ顔のカルマ』 真藤順丈

- 『子供だけが知っている』 宇佐美まこと

- 『人はなぜ、酒を飲むのか』 薬丸岳

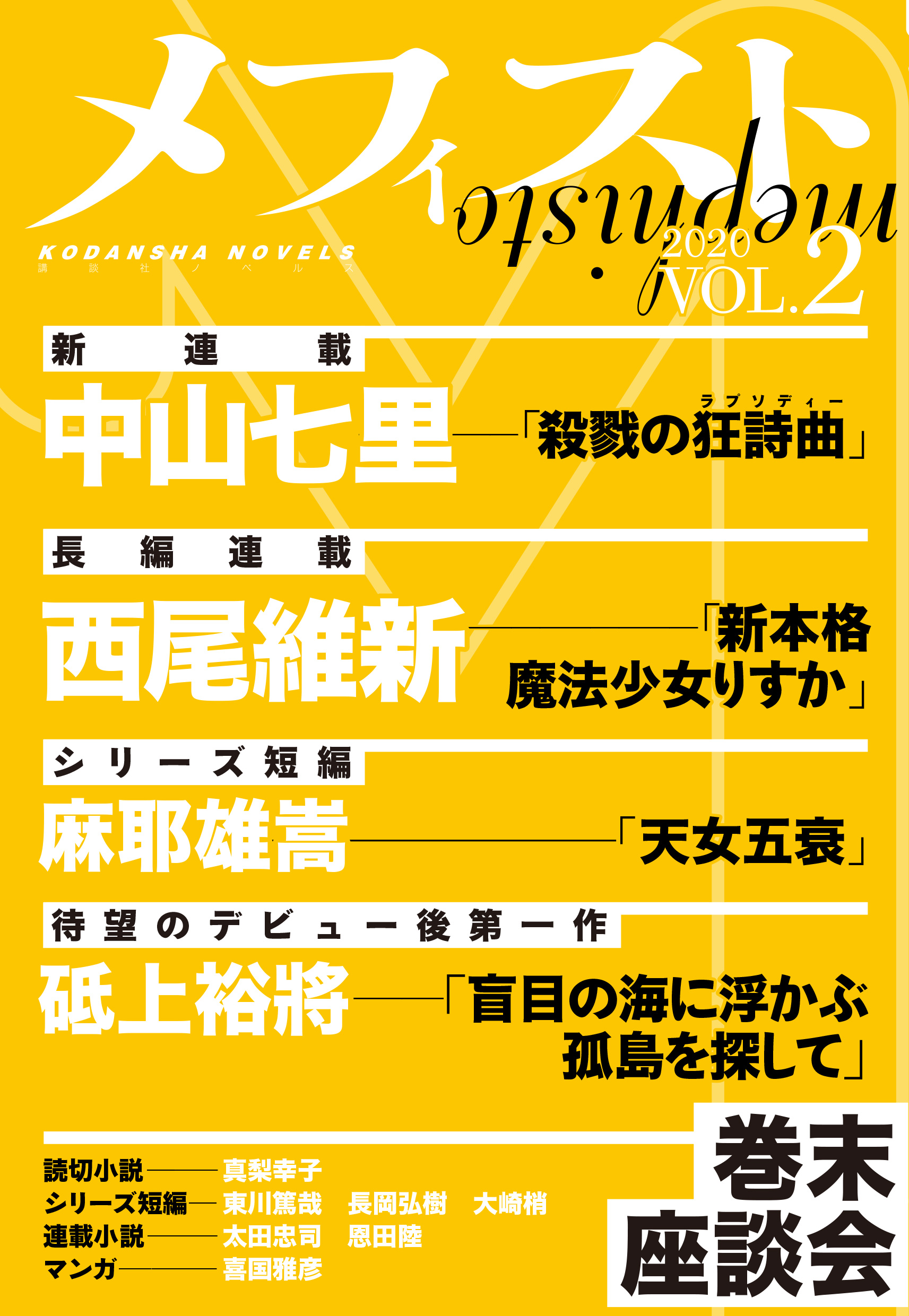

メフィスト 2020 vol.2

メフィスト 2020 vol.2 メフィスト 2020 vol.1

メフィスト 2020 vol.1 メフィスト 2019 vol.3

メフィスト 2019 vol.3 メフィスト 2019 vol.2

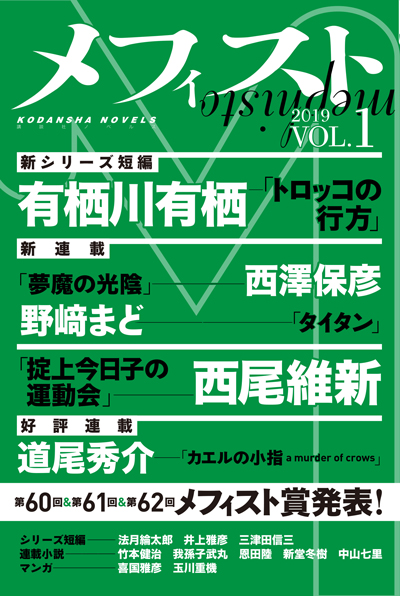

メフィスト 2019 vol.2 メフィスト 2019 vol.1

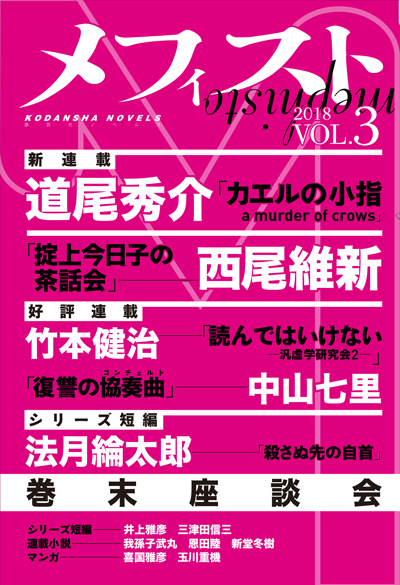

メフィスト 2019 vol.1 メフィスト 2018 vol.3

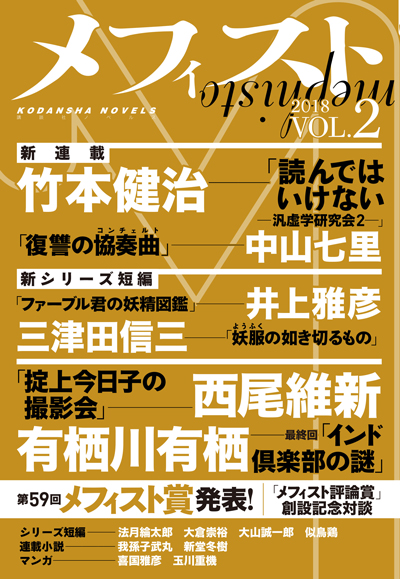

メフィスト 2018 vol.3 メフィスト 2018 vol.2

メフィスト 2018 vol.2 メフィスト 2018 vol.1

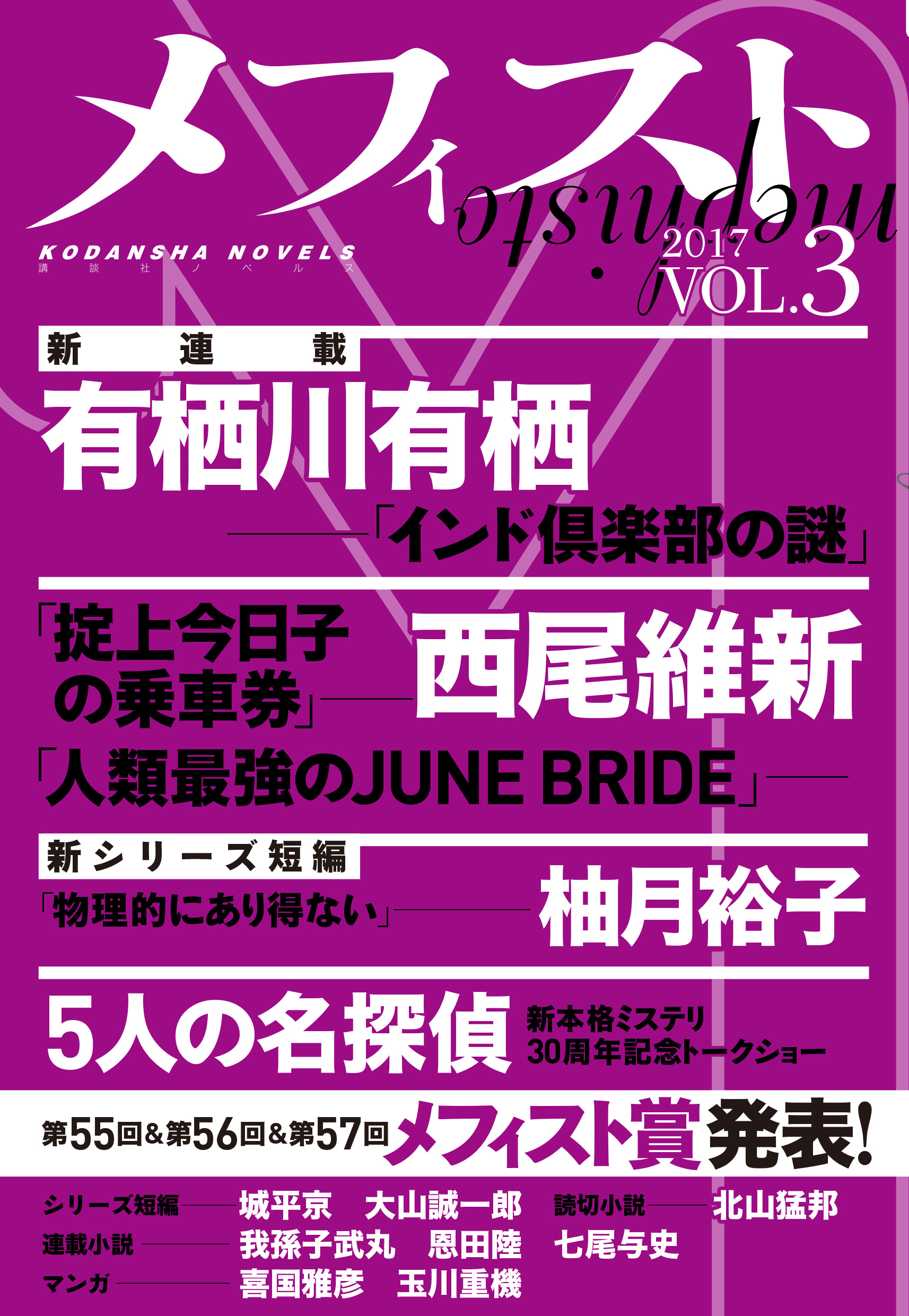

メフィスト 2018 vol.1 メフィスト 2017 vol.3

メフィスト 2017 vol.3 メフィスト 2017 vol.2

メフィスト 2017 vol.2 メフィスト 2017 vol.1

メフィスト 2017 vol.1 メフィスト 2016 vol.3

メフィスト 2016 vol.3 メフィスト 2016 vol.2

メフィスト 2016 vol.2 メフィスト 2016 vol.1

メフィスト 2016 vol.1 メフィスト 2015 vol.3

メフィスト 2015 vol.3 メフィスト 2015 vol.2

メフィスト 2015 vol.2 メフィスト 2015 vol.1

メフィスト 2015 vol.1 メフィスト 2014 vol.3

メフィスト 2014 vol.3 メフィスト 2014 vol.2

メフィスト 2014 vol.2 メフィスト 2014 vol.1

メフィスト 2014 vol.1 メフィスト 2013 vol.3

メフィスト 2013 vol.3 メフィスト 2013 vol.2

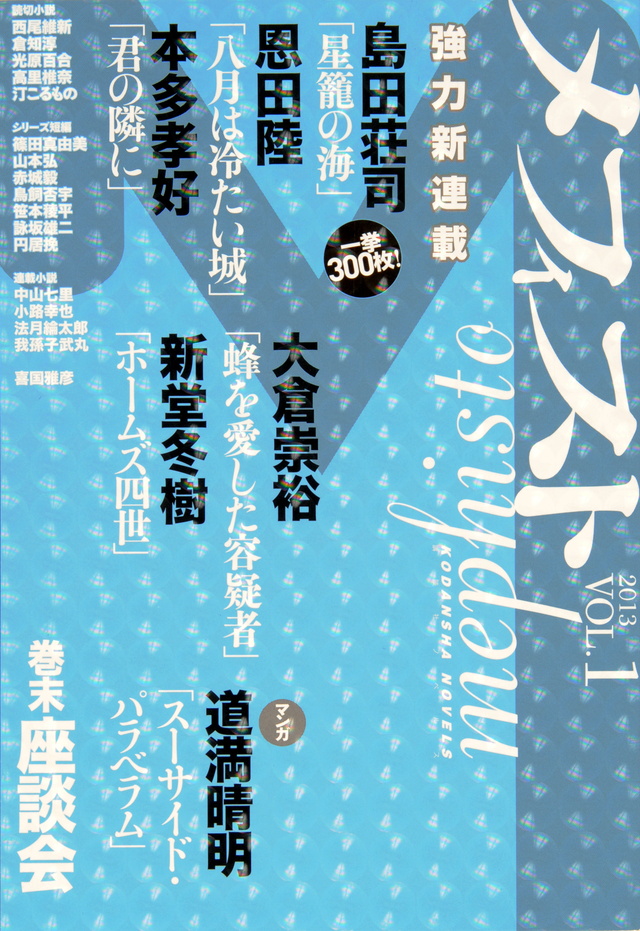

メフィスト 2013 vol.2 メフィスト 2013 vol.1

メフィスト 2013 vol.1 メフィスト 2012 vol.3

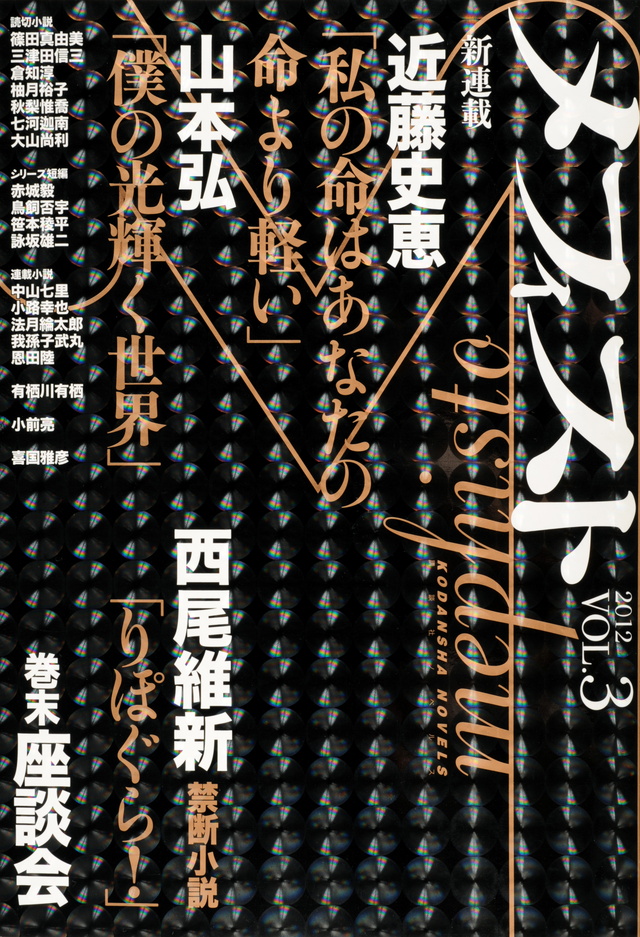

メフィスト 2012 vol.3 メフィスト 2012 vol.2

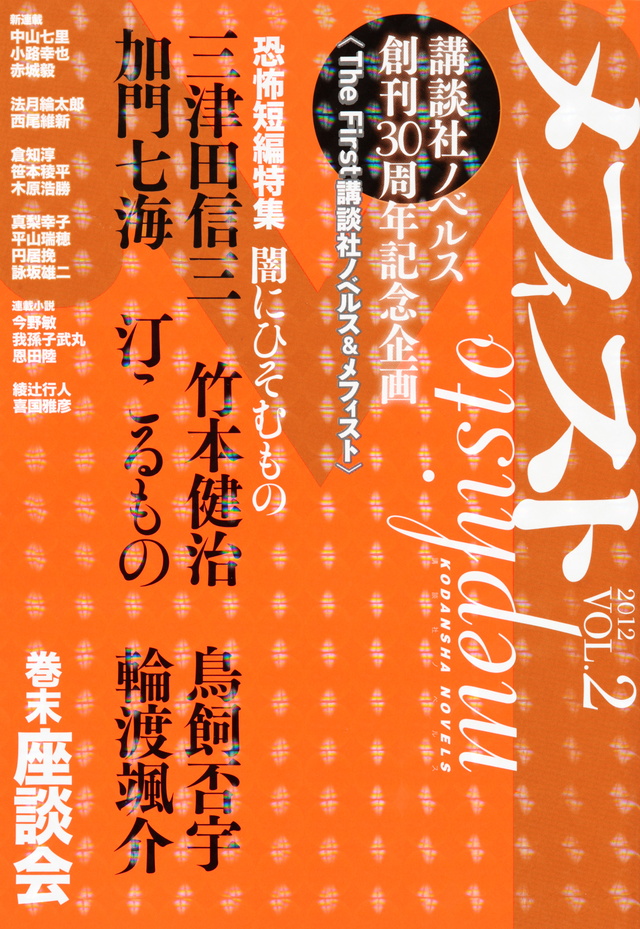

メフィスト 2012 vol.2 メフィスト 2012 vol.1

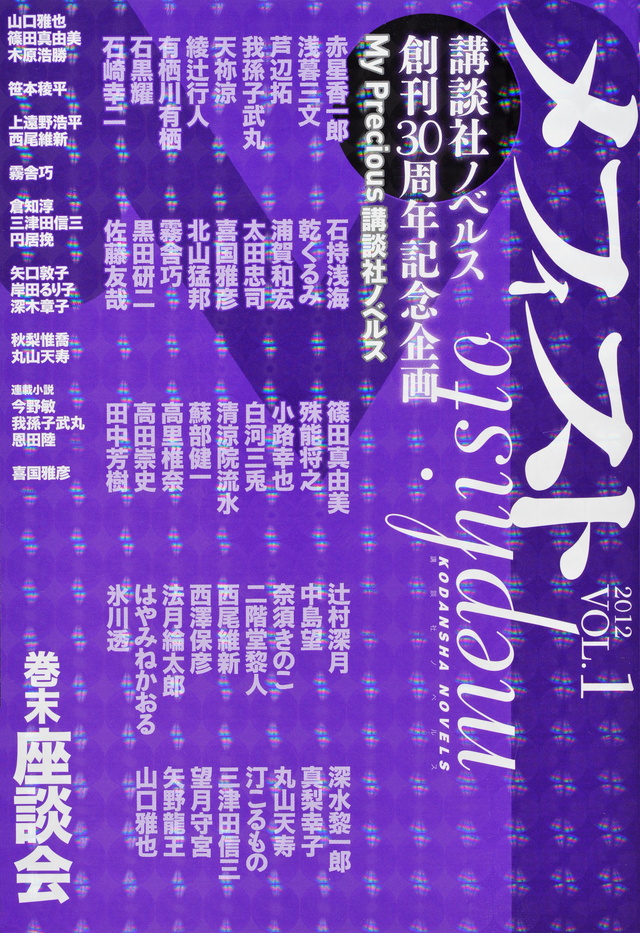

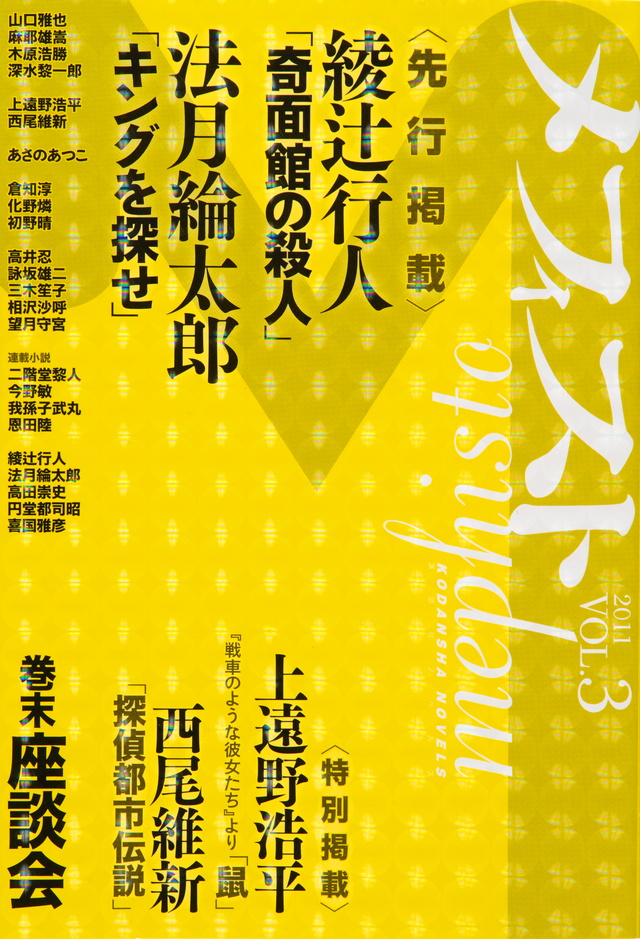

メフィスト 2012 vol.1 メフィスト 2011 vol.3

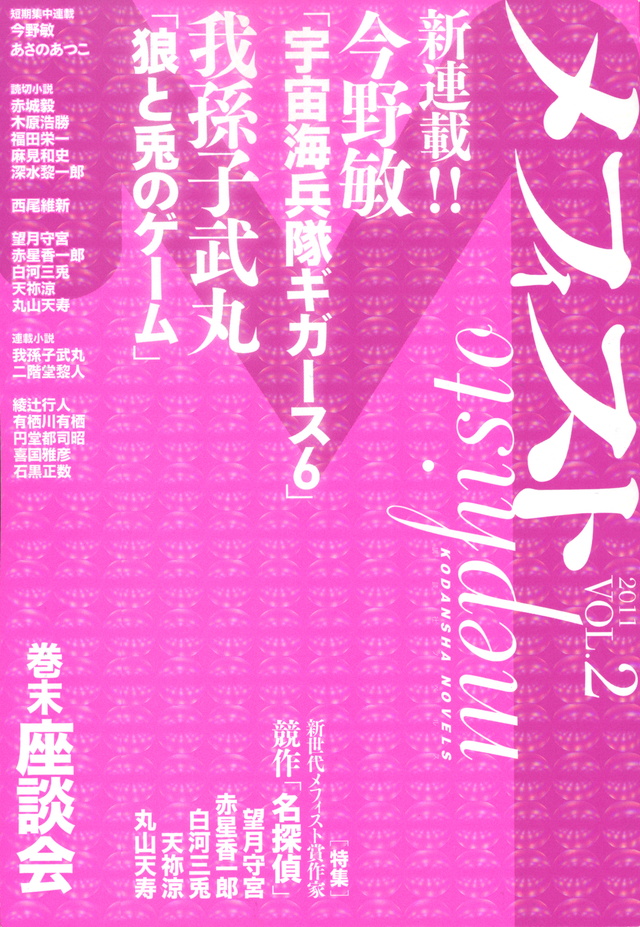

メフィスト 2011 vol.3 メフィスト 2011 vol.2

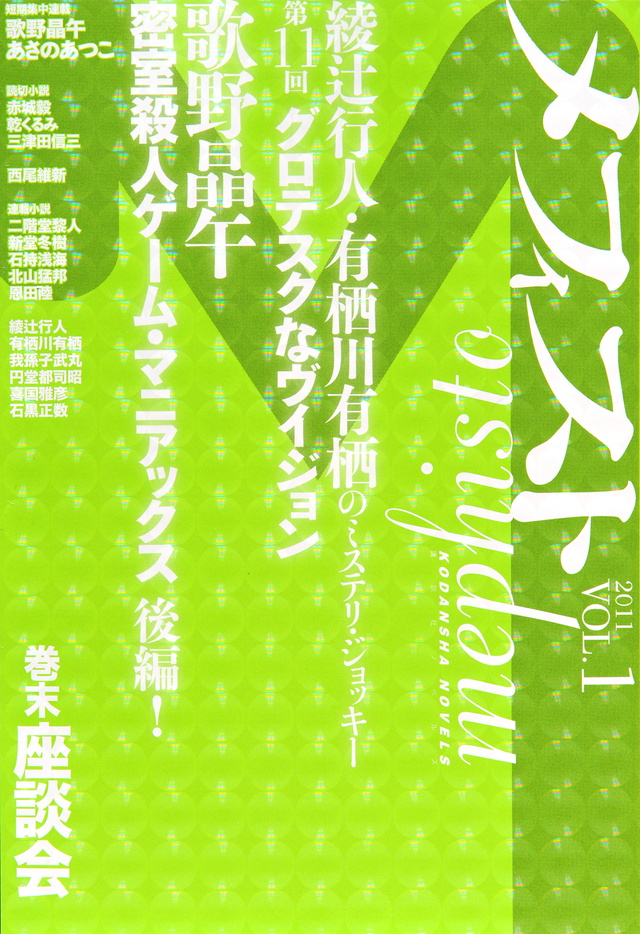

メフィスト 2011 vol.2 メフィスト 2011 vol.1

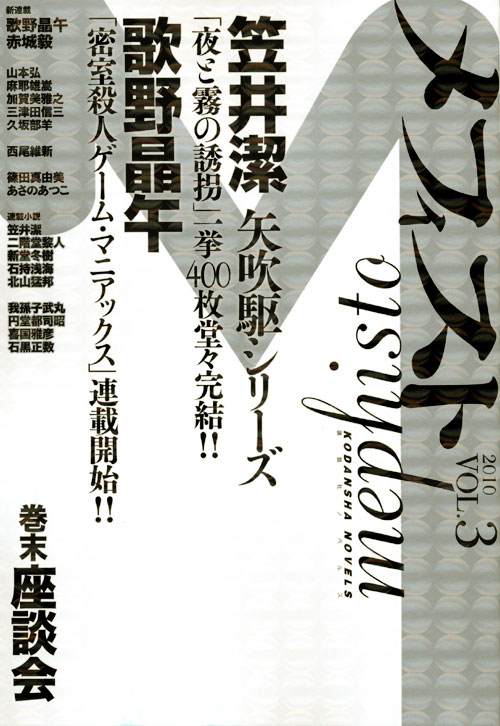

メフィスト 2011 vol.1 メフィスト 2010 vol.3

メフィスト 2010 vol.3 メフィスト 2010 vol.2

メフィスト 2010 vol.2 メフィスト 2010 vol.1

メフィスト 2010 vol.1 メフィスト 2009 vol.3

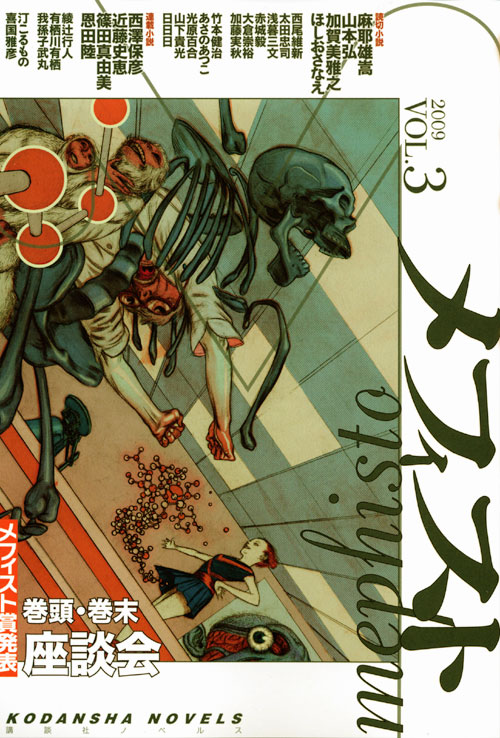

メフィスト 2009 vol.3 メフィスト 2009 vol.2

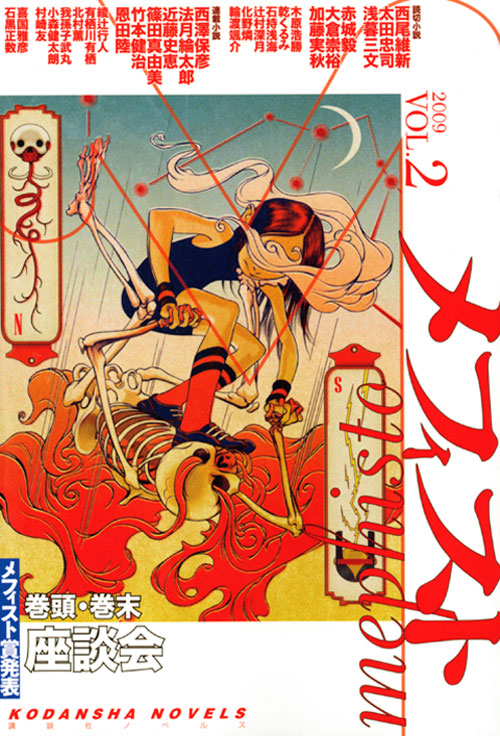

メフィスト 2009 vol.2 メフィスト 2009 vol.1

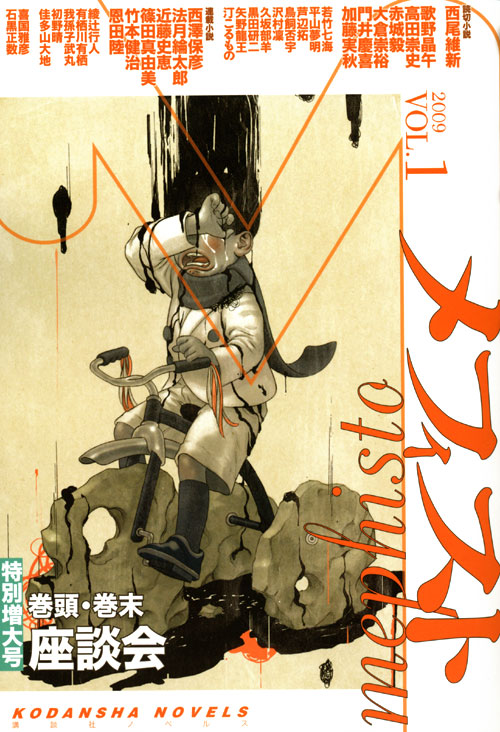

メフィスト 2009 vol.1