北村薫(きたむらかおる)

『オール讀物』に佐藤愛子先生が「これでおしまい」という連載エッセーを書いている。この間の十月号が、「とりとめもなく嘘について」という回だった。

その中には、ただの《嘘》ではなく、困った思い込みについても触れられていた。

《女流文壇の大御所》から、ある時、《「あれは何のパーティだったかしら、佐藤さんは×○△さんに迫られてたわね」》といわれた。仰天して、いかに抗弁しても《「間違いないわよ。わたしがこの目で見たんだもの」》。

その時の、迫り迫られる二人の様子まで細部にわたって語られたという。×○△さんとは、一度も会ったことがない。《「そんなバカな……」》と絶句してしまったそうだ。

こんな時、どれほど意を尽くして説明しても、相手の《記憶》は少しも揺るがない。何しろ、この目で見た――のだから。

小林秀雄が亡くなった時、多くの人が思い出を語った。高見澤潤子の『兄小林秀雄』によると、事実関係の違っているものが、かなりあったという。

特に、文学史上の有名人といっていい女性――小林と中原中也と三角関係になった人の記憶が、妹として耐え難いほど歪んでいたらしい。

『文藝』に載った対談「小林秀雄の思い出」がそれである。高見澤は、《本人は本当だと思いこんでいっているのだろうが、彼女の記憶はめちゃくちゃである。年代も場所も全然ちがうし、事実にないことをやたらにならべている》と語り、その例もあげている。

活字になってしまえば、後にそういうものを、小林を語る材料にする人も現れるだろう。

人の記憶というのは、まことに不思議なものだ。実は、こういった例をあげるのは難しくない。吉村昭が、取材について語った中にも、あり得ないことを事実として語る《歴史の生き証人》が出て来る。まさに、この目で見たんだ――と、真剣にいうのである。

時を経て、そういう人の語るものが、何かの事件や人物に関する唯一の資料となったらどうか。揺るがぬ事実となるのだろう。

外から見て、おかしなものだ――というだけではない。わたし自身、人はそういう状態になるものだと、実感したことがある。

高校の教員をしていた時のことだ。夕方、何かで急にお金が必要になった。ところが財布を見ると持ち合わせがない。困ってしまった。丁度、廊下の向こうからやって来たF先生に事情を話し、一万円札一枚を借りた。

昔の一万円は大金である。翌朝、すぐF先生に、

「どうも、すみませんでした」

といって、札を差し出した。すると、向こうは怪訝な顔をしている。

「何、これ?」

「ほら、昨日、借りたじゃないですか」

「ええ? ――俺が貸したの?」

「そうですよ」

「――本当?」

おかしなことをいうと思った。つい昨日の出来事である。

わたしの頭には、その時の情景がはっきりと残っている。

……薄暗くなった周囲、渡り廊下をやって来るF先生。事情を話すわたし。財布から一万円札を抜き出してくれた時のF先生の顔。ことの流れ、相手の表情まで、はっきり覚えていた。

わたしは、やっきになって説き伏せる――といった調子で首をひねっているF先生に、札を押し付けた。

ところが、その日の夕方である。眼鏡をかけた理科のS先生が、いいにくそうに、

「あの……」

と切り出した。例のお金はどうなっているのだろう――という疑問である。こちらが《明日、返します》といった。しかし、顔をあわせているのに、それらしい様子が全くない。不安になったわけだ。

わたしは、びっくりして、

「えっ。確かにわたし、お金借りましたけど、F先生からですよ」

相手も驚いた。そこから、しばらくやり取りが続いた。

いわれてみると、今朝のF先生の反応を思い出す。なるほど、全く心当たりがない――という顔をしていた。勿論、S先生がどこかから金の貸し借りを見ていて、それを材料に嘘をいう筈などない。

つまり、客観的にみて、わたしが金を借りた相手は後者ということになる。結局、F先生から朝の一万円を返してもらい、S先生に渡した。

「あー、どうなることかと思った」

S先生は、ほっと一安心。

しかし、一件落着した後でも、わたしの《記憶》は納得していなかった。脳の画面にはっきり刷り込まれているのは、F先生とのやり取りなのだ。F先生は眼鏡をかけていない。S先生と教科も違えば、体格も、口調も違う。どうして、そういう二人が、《記憶》の中ですり替わるのか不思議でならなかった。

これは自分の頭の中で、現実に起こったことである。それだけに、思いは生々しい。

本格ミステリで、謎解きの材料となるのは登場人物の証言である。しかし、正しいと信じていわれていることが、事実でなかったらどうか。歪んだ積み木で家を作るようなことになってしまう。小説の中では、そういうことはないというルールを作っておけばいい。

しかし、現実社会ではそうはいかない。誤った記憶は、解けない疑問を生む。

思えば心こそ、まさに大きな、日常を覆う謎だろう。

- 『腐れ縁』 最東対地

- 『九本指』 山吹静吽

- 『忘れられた犯人』 阿津川辰海

- 『ささやき』 木犀あこ

- 『普通と各停って、違うんですか』 山本巧次

- 『雨の日の探偵』 階 知彦

- 『神々の計らいか?』 吉田恭教

- 『虫』 結城充考

- 『監禁が多すぎる』 白井智之

- 『チョコレートを嫌いになる方法』 辻堂ゆめ

- 『銀河鉄道で行こう!』 豊田巧

- 『方向指示器』 小林泰三

- 『庭をまもるもの』 須賀しのぶ

- 『寅さんの足はなぜ光る』 柴田勝家

- 『脱走者の行方』 黒岩 勉

- 『日常の謎の作り方』 坂木 司

- 『味のないコーラ』 住野よる

- 『鍵のゆくえ』 瀬川コウ

- 『彼らはなぜモテるのだろうか……』 市川哲也

- 『やみのいろ』 中里友香

- 『インデックス化と見ない最終回』 十市 社

- 『文系人間が思うロボットの不思議』 沢村浩輔

- 『街道と犬ども』 石川博品

- 『沖縄のてーげーな日常』 友井 羊

- 『ジャンルという名の妖怪たち』 ゆずはらとしゆき

- 『カロリー表示は私を健康に導くのか』 秋川滝美

- 『終電を止める女』 芦沢 央

- 『女子クラスにおける日常の謎』 櫛木理宇

- 『IBSと遅刻癖』 岡崎琢磨

- 『シューズ&ジュース』 青崎有吾

- 『キャラが立つとは?』 東川篤哉

- 『「源氏物語」のサブカルな顔』 荻原規子

- 『そこにだけはないはずの』 似鳥 鶏

- 『『美少女』に関する一考察』 加賀美雅之

- 『食堂Kの謎』 葉真中顕

- 『寒い夏』 ほしおさなえ

- 『人喰い映画館』 浦賀和宏

- 『あやかしなこと』 平山夢明

- 『あなたの庭はどんな庭?』 日明 恩

- 『日常の謎がない謎』 小松エメル

- 『影の支配者』 小島達矢

- 『「五×二十」』 谷川 流

- 『グレープフルーツとお稲荷さん』 阿部智里

- 『ボールペンを買う女』 大山誠一郎

- 『日常の謎の謎』 辻真先

- 『『サイバー空間におけるデータ同定問題』あるいはネット犯罪量産時代』 一田和樹

- 『囲いの中の日常』 門前典之

- 『カレーライスを注文した男』 岸田るり子

- 『お前は誰だ?』 丸山天寿

- 『世界を見誤る私たち』 穂高 明

- 『名探偵は日常の謎に敵うのかしら?』 相沢沙呼

- 『で、あなた何ができるの?はあ、皇帝だったらたぶん…』 秋梨惟喬

- 『すっぽんぽんでいこう!』 桜木紫乃

- 『右腕の長い男』 麻見和史

- 『坂道の上の海』 七河迦南

- 『彼女は地下鉄でノリノリだった、という話。』 柴村仁

- 『その日常で大丈夫か?』 汀こるもの

- 『成功率百パーセントのダイエット』 小前亮

- 『謎の赤ん坊』 蒲原二郎

- 『一般人の愚痴と疑問』 沼田まほかる

- 『寄る怪と逃げる怪』 高田侑

- 『福の神』 木下半太

- 『マッドサイエンティストへの恋文』 森深紅

- 『私の赤い文字』 大山尚利

- 『となりあわせの君とリセット』 詠坂雄二

- 『美人はなぜ美人なのか』 小川一水

- 『なぜモノがあるのか。』 鈴木光司

- 『この目で見たんだ』 北村薫

- 『運命の糸が赤いのは?』 山下貴光

- 『念力おばさん』 湊かなえ

- 『方向オンチはなぜ迷う?』 山本弘

- 『ゆがむ顔のカルマ』 真藤順丈

- 『子供だけが知っている』 宇佐美まこと

- 『人はなぜ、酒を飲むのか』 薬丸岳

メフィスト 2020 vol.2

メフィスト 2020 vol.2 メフィスト 2020 vol.1

メフィスト 2020 vol.1 メフィスト 2019 vol.3

メフィスト 2019 vol.3 メフィスト 2019 vol.2

メフィスト 2019 vol.2 メフィスト 2019 vol.1

メフィスト 2019 vol.1 メフィスト 2018 vol.3

メフィスト 2018 vol.3 メフィスト 2018 vol.2

メフィスト 2018 vol.2 メフィスト 2018 vol.1

メフィスト 2018 vol.1 メフィスト 2017 vol.3

メフィスト 2017 vol.3 メフィスト 2017 vol.2

メフィスト 2017 vol.2 メフィスト 2017 vol.1

メフィスト 2017 vol.1 メフィスト 2016 vol.3

メフィスト 2016 vol.3 メフィスト 2016 vol.2

メフィスト 2016 vol.2 メフィスト 2016 vol.1

メフィスト 2016 vol.1 メフィスト 2015 vol.3

メフィスト 2015 vol.3 メフィスト 2015 vol.2

メフィスト 2015 vol.2 メフィスト 2015 vol.1

メフィスト 2015 vol.1 メフィスト 2014 vol.3

メフィスト 2014 vol.3 メフィスト 2014 vol.2

メフィスト 2014 vol.2 メフィスト 2014 vol.1

メフィスト 2014 vol.1 メフィスト 2013 vol.3

メフィスト 2013 vol.3 メフィスト 2013 vol.2

メフィスト 2013 vol.2 メフィスト 2013 vol.1

メフィスト 2013 vol.1 メフィスト 2012 vol.3

メフィスト 2012 vol.3 メフィスト 2012 vol.2

メフィスト 2012 vol.2 メフィスト 2012 vol.1

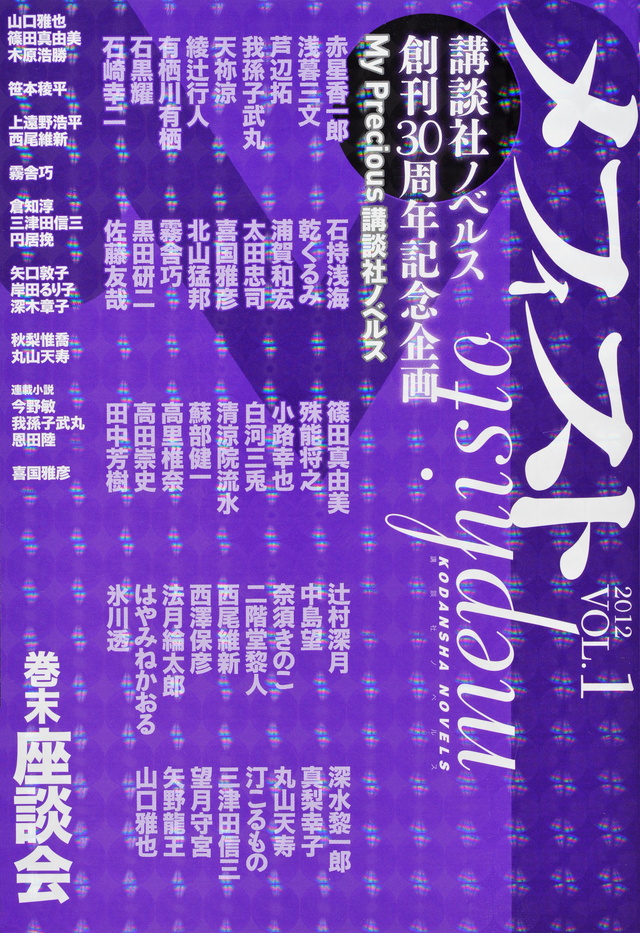

メフィスト 2012 vol.1 メフィスト 2011 vol.3

メフィスト 2011 vol.3 メフィスト 2011 vol.2

メフィスト 2011 vol.2 メフィスト 2011 vol.1

メフィスト 2011 vol.1 メフィスト 2010 vol.3

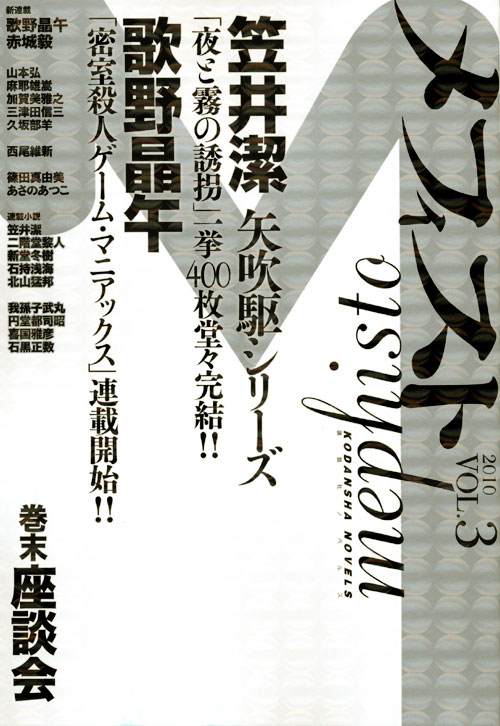

メフィスト 2010 vol.3 メフィスト 2010 vol.2

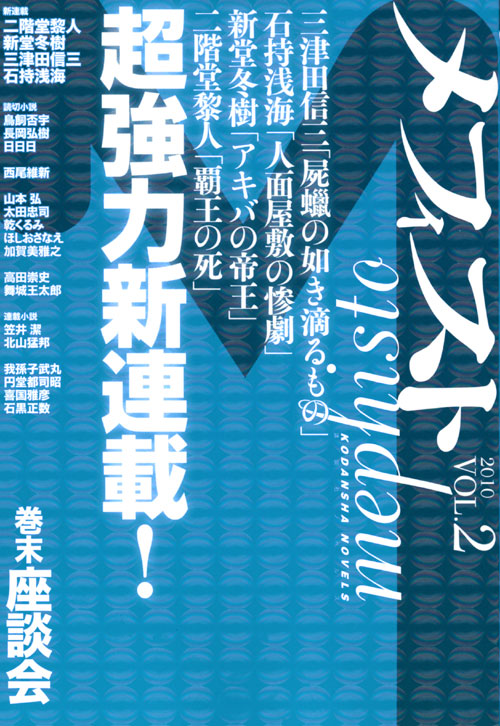

メフィスト 2010 vol.2 メフィスト 2010 vol.1

メフィスト 2010 vol.1 メフィスト 2009 vol.3

メフィスト 2009 vol.3 メフィスト 2009 vol.2

メフィスト 2009 vol.2 メフィスト 2009 vol.1

メフィスト 2009 vol.1