宇佐美まこと (うさみまこと)

「星の王子さま」の冒頭の献辞の部分でサン=テグジュペリはこう述べている。「おとなは、だれも、はじめは子どもだった。(しかし、そのことを忘れずにいるおとなは、いくらもいない。)」

子供時代に持っていて大人になるまでに手離してしまったものの中に、自由な空想力というものがある。そしてそれはとても強い力を持っている。私は特に空想癖のひどい子供だった。私の周りには、奇妙だが忠誠心の強い生き物がいつもまとわりついていた。そいつらは、私が食べられない給食を食べてくれ、私を苛めた子に火を吹きかけて煤だらけにしてくれた。

そういうことを憶えたまま大人になった私は、三人の子供たちが好き勝手に空想の翼を広げるのを一緒になって楽しんだ。子供たちが小さい頃、読み聞かせてやっていた絵本の登場人物に「ワタナベさん」というお爺さんがいた。ワタナベさんは孤独で頑固な老人だったが、近所に越して来た三人兄弟の子供たちとしだいに心を通わせるようになり、最後は子供たちのピンチを八面六臂の活躍で救ってくれるのだ。うろ憶えなのでストーリーも名前も違っているかもしれないが、当時の我が家の状況によく似た設定だった。

私は下の子が幼稚園に入園した頃から少しずつ仕事を始めた。だから子供たちだけで留守番をすることも時々あった。そんな時の合言葉が「ワタナベさんがいてくれるから大丈夫」だった。絵本の中と同じようにワタナベさんという頼りになるお爺さんが実在することにしてやると、子供たちも心強いようだった。

それは魔法の言葉で、私が「じゃ、行って来るね。何かあったらワタナベさんがいてくれるからね」と言うと、子供たちも「うん、ワタナベさんと遊んでるね」と答えたりした。時にはワタナベさんの分も、とおやつを四人分置いていくよう子供にせがまれることもあった。帰って来ると四人分ともなくなっていたから誰かが食べたのだろう、くらいにしか思わなかった。

そして夜寝る前には必ずワタナベさんが出てくる絵本を読んでやった。ワタナベさんは足が悪くて杖をついているのだが、長男が「でも少しの間なら杖なしで歩ける」と言った。長女が「ワタナベさんの足が悪いのは、昔高い所から落っこちたからだって」と続ける。私が「高い所って? ワタナベさんは何をしてたの?」と尋ねると一番下の次男が「ペンキ塗り」と答えた。「へえ、ワタナベさんはペンキ屋さんだったんだー」と私が返す。絵本を真ん中にしたたわいのない親子の会話だ。

こうしてワタナベさんは子供たちの間でだんだんふくらみを増し、血肉を持つようになった。かつて私の後ろをついてきていた空想上の生き物のように。自分もそんなふうに空想で遊び、想像の産物を生かしていた経験から、私は子供たちの有りようを気にしなかった。

子供たちが「今日、学校の帰りにワタナベさんに会った」とか「ワタナベさんが遊びに来た」と言っても、「ふーん、ワタナベさん元気だった?」と話を合わせていた。

子供たちはだんだん大きくなり、しだいにワタナベさんを必要としなくなっていった。だが、次男は最後までワタナベさんを頼りにしていた。小学校に上がった彼はよく熱をだした。学校から私の職場に連絡がくると、私は大急ぎで迎えに行き、小児科を受診させて家に連れて帰った。テレビの前に布団を敷いてお気に入りのビデオをつけてやる。そうして私はまた職場に戻るのだ。夕方、帰ってみると高熱をだしてふうふう言っていることもある。働く母親なら誰もが経験するせつない瞬間だ。

心細い病気の時などには、まだまだ次男にはワタナベさんが必要だった。「お母さんは出掛けるけど、ワタナベさんがいるからいいよね」と念を押すと、次男は「うん」と答えた。そんなふうに病気欠席をした日、家に帰ってみると次男が寝ていた布団の周りの畳に、小さな丸いへこみがいくつかある。「これ何?」と私が尋ねると次男は、アニメのビデオを見ながらうわの空で「ワタナベさんの杖の跡」と答えた。その時になって初めて私はぞっとした。その後、熱の下がった次男にいくら訊いても「知らない」と答えるだけだった。きっと何か別の丸い物を持ってきて、彼自身がつけたものだろう。そうに違いない。それ以来、私はワタナベさんのことを口にするのをやめた。

ちょうどその頃、長女が友だちから子犬をもらってきた。次男はその犬に夢中になった。久々に風邪で学校を休ませた日、私はおそるおそるワタナベさんのことを口にした。「もうワタナベさんがいなくてもいいよね。ジローがいるんだもんね」と。次男は答えた。「うん、さっきそこからワタナベさんにサヨナラって言っといた」。私は彼が指差すベランダへ出て下の道を見下ろした。もちろん誰もいない。

それでも気になって私は外へ出てみた。道に沿って細い用水路が流れていた。前の日に用水路はさらえられ、道端には底に沈んでいた汚泥が打ち上げられていた。まだ少し湿り気のある黒い泥の上に誰かの足跡が点々とついていた。その足跡に沿うように小さな丸い杖先の跡が続いていた。

子供の空想力が育てた老人は去っていったのだろうか? もう自分に用がなくなったのを悟って? いや多分、これは未だに子供っぽい妄想を持ち合わせている私のばかげた思い違いだろう。しかし、あの時のことは今でも時々思い出す。

星の王子さまは「たいせつなことはね、目に見えないんだよ……」と言った。本当に怖いものも目には見えない。

- 『腐れ縁』 最東対地

- 『九本指』 山吹静吽

- 『忘れられた犯人』 阿津川辰海

- 『ささやき』 木犀あこ

- 『普通と各停って、違うんですか』 山本巧次

- 『雨の日の探偵』 階 知彦

- 『神々の計らいか?』 吉田恭教

- 『虫』 結城充考

- 『監禁が多すぎる』 白井智之

- 『チョコレートを嫌いになる方法』 辻堂ゆめ

- 『銀河鉄道で行こう!』 豊田巧

- 『方向指示器』 小林泰三

- 『庭をまもるもの』 須賀しのぶ

- 『寅さんの足はなぜ光る』 柴田勝家

- 『脱走者の行方』 黒岩 勉

- 『日常の謎の作り方』 坂木 司

- 『味のないコーラ』 住野よる

- 『鍵のゆくえ』 瀬川コウ

- 『彼らはなぜモテるのだろうか……』 市川哲也

- 『やみのいろ』 中里友香

- 『インデックス化と見ない最終回』 十市 社

- 『文系人間が思うロボットの不思議』 沢村浩輔

- 『街道と犬ども』 石川博品

- 『沖縄のてーげーな日常』 友井 羊

- 『ジャンルという名の妖怪たち』 ゆずはらとしゆき

- 『カロリー表示は私を健康に導くのか』 秋川滝美

- 『終電を止める女』 芦沢 央

- 『女子クラスにおける日常の謎』 櫛木理宇

- 『IBSと遅刻癖』 岡崎琢磨

- 『シューズ&ジュース』 青崎有吾

- 『キャラが立つとは?』 東川篤哉

- 『「源氏物語」のサブカルな顔』 荻原規子

- 『そこにだけはないはずの』 似鳥 鶏

- 『『美少女』に関する一考察』 加賀美雅之

- 『食堂Kの謎』 葉真中顕

- 『寒い夏』 ほしおさなえ

- 『人喰い映画館』 浦賀和宏

- 『あやかしなこと』 平山夢明

- 『あなたの庭はどんな庭?』 日明 恩

- 『日常の謎がない謎』 小松エメル

- 『影の支配者』 小島達矢

- 『「五×二十」』 谷川 流

- 『グレープフルーツとお稲荷さん』 阿部智里

- 『ボールペンを買う女』 大山誠一郎

- 『日常の謎の謎』 辻真先

- 『『サイバー空間におけるデータ同定問題』あるいはネット犯罪量産時代』 一田和樹

- 『囲いの中の日常』 門前典之

- 『カレーライスを注文した男』 岸田るり子

- 『お前は誰だ?』 丸山天寿

- 『世界を見誤る私たち』 穂高 明

- 『名探偵は日常の謎に敵うのかしら?』 相沢沙呼

- 『で、あなた何ができるの?はあ、皇帝だったらたぶん…』 秋梨惟喬

- 『すっぽんぽんでいこう!』 桜木紫乃

- 『右腕の長い男』 麻見和史

- 『坂道の上の海』 七河迦南

- 『彼女は地下鉄でノリノリだった、という話。』 柴村仁

- 『その日常で大丈夫か?』 汀こるもの

- 『成功率百パーセントのダイエット』 小前亮

- 『謎の赤ん坊』 蒲原二郎

- 『一般人の愚痴と疑問』 沼田まほかる

- 『寄る怪と逃げる怪』 高田侑

- 『福の神』 木下半太

- 『マッドサイエンティストへの恋文』 森深紅

- 『私の赤い文字』 大山尚利

- 『となりあわせの君とリセット』 詠坂雄二

- 『美人はなぜ美人なのか』 小川一水

- 『なぜモノがあるのか。』 鈴木光司

- 『この目で見たんだ』 北村薫

- 『運命の糸が赤いのは?』 山下貴光

- 『念力おばさん』 湊かなえ

- 『方向オンチはなぜ迷う?』 山本弘

- 『ゆがむ顔のカルマ』 真藤順丈

- 『子供だけが知っている』 宇佐美まこと

- 『人はなぜ、酒を飲むのか』 薬丸岳

メフィスト 2020 vol.2

メフィスト 2020 vol.2 メフィスト 2020 vol.1

メフィスト 2020 vol.1 メフィスト 2019 vol.3

メフィスト 2019 vol.3 メフィスト 2019 vol.2

メフィスト 2019 vol.2 メフィスト 2019 vol.1

メフィスト 2019 vol.1 メフィスト 2018 vol.3

メフィスト 2018 vol.3 メフィスト 2018 vol.2

メフィスト 2018 vol.2 メフィスト 2018 vol.1

メフィスト 2018 vol.1 メフィスト 2017 vol.3

メフィスト 2017 vol.3 メフィスト 2017 vol.2

メフィスト 2017 vol.2 メフィスト 2017 vol.1

メフィスト 2017 vol.1 メフィスト 2016 vol.3

メフィスト 2016 vol.3 メフィスト 2016 vol.2

メフィスト 2016 vol.2 メフィスト 2016 vol.1

メフィスト 2016 vol.1 メフィスト 2015 vol.3

メフィスト 2015 vol.3 メフィスト 2015 vol.2

メフィスト 2015 vol.2 メフィスト 2015 vol.1

メフィスト 2015 vol.1 メフィスト 2014 vol.3

メフィスト 2014 vol.3 メフィスト 2014 vol.2

メフィスト 2014 vol.2 メフィスト 2014 vol.1

メフィスト 2014 vol.1 メフィスト 2013 vol.3

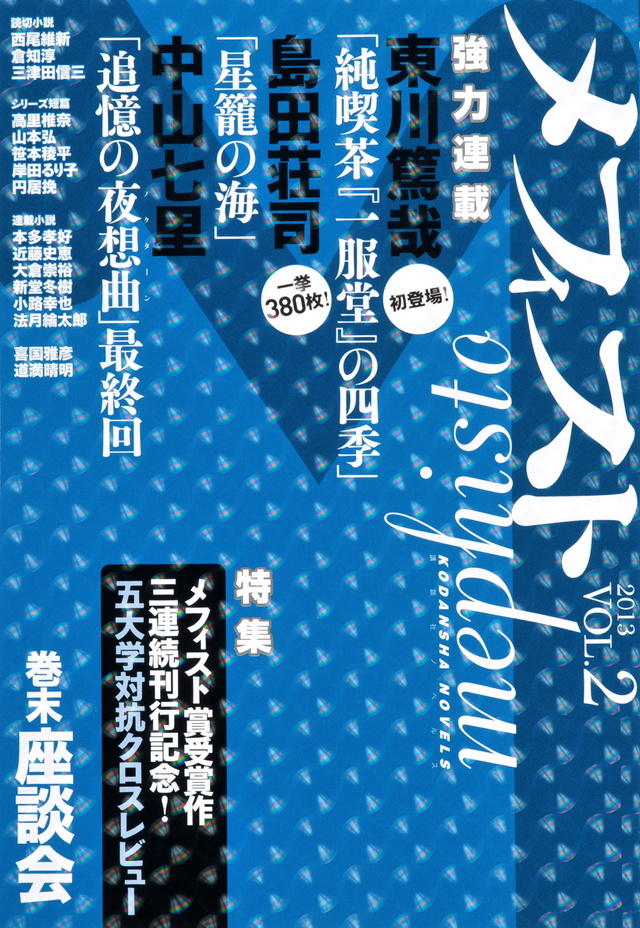

メフィスト 2013 vol.3 メフィスト 2013 vol.2

メフィスト 2013 vol.2 メフィスト 2013 vol.1

メフィスト 2013 vol.1 メフィスト 2012 vol.3

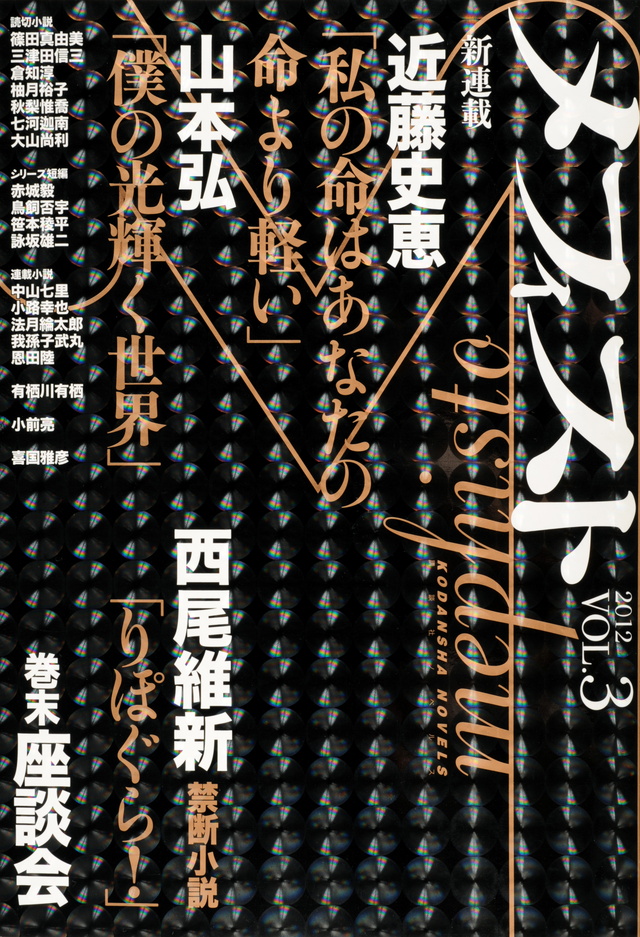

メフィスト 2012 vol.3 メフィスト 2012 vol.2

メフィスト 2012 vol.2 メフィスト 2012 vol.1

メフィスト 2012 vol.1 メフィスト 2011 vol.3

メフィスト 2011 vol.3 メフィスト 2011 vol.2

メフィスト 2011 vol.2 メフィスト 2011 vol.1

メフィスト 2011 vol.1 メフィスト 2010 vol.3

メフィスト 2010 vol.3 メフィスト 2010 vol.2

メフィスト 2010 vol.2 メフィスト 2010 vol.1

メフィスト 2010 vol.1 メフィスト 2009 vol.3

メフィスト 2009 vol.3 メフィスト 2009 vol.2

メフィスト 2009 vol.2 メフィスト 2009 vol.1

メフィスト 2009 vol.1