私のミステリ遍歴は小学生の頃に読んだ乱歩の少年物に始まりますが、そこから本格ミステリを熱心に読むようになる前に、クロスワードや数独などのペンシルパズルを作るのに熱中していたことがあります。

これらのパズルは解答をでたらめに当てはめる試行錯誤によってしか解けないものであってはならず、ひらめきや理詰めで正解に辿り着けるよう作る必要があります。解くのに専門知識の要るものは興ざめします。単にパズルとして破綻なく成立していればよしというものでもなく、クロスワードの黒マスや数独の数字はそれを対称に配置したり、それらを最小限で構成するのが美しいとする場合もあります。

今となっては、ミステリに触れるのにパズルを引き合いに出すのはあまり安直すぎて気が引けます。しかし私が乱歩を手始めに戦前日本の探偵小説を読むようになった当初は、さほどミステリのパズル的側面を意識することはありませんでした。

蒙を啓かれたのは先人の例に漏れずエラリー・クイーンに依ります。『ローマ帽子の謎』を読んで(十代の頃は時間が無限に有るような気がしていたために、当然のように古い作品から順番に手を出したものでした)、この人はパズル作家が数字や単語を使って作るものを、小説で作っているのかと思い至った時の衝撃は、結局いかなる「意外な真相」の衝撃よりも強く脳裏に印象を残しています。

ミステリを構成しているものは、法律や感情心理、その他小説の題材になりうる作者の想像力の及ぶもの全てです。厳密な論理性に欠け、唯一の正解を導き出すには紛れが多すぎ、しかし実際にそれらに答えを求める切実さはパズルを解く時の比ではない、というジレンマを解消しようとする奇妙な文学です。それはシュールなフォトコラージュのように、ありふれた現実を切り貼りして思いがけない非現実の景色を生み出す魅力を持っています。

『絞首商會』は、大正九年、令和の今から凡そ百年前の話です。確かに存在した時代ですが、何やらそれ自体が幻想味を帯びた時代です。その頃の変格探偵小説を読むと、この幻想味は必ずしも現代人の憧憬に起因するものばかりでなく、当時の一部の人々の胸中に共有されていたもののようにも感じられます。

コラージュを作るように、それを丁寧かつ正確に切り抜いて本格ミステリを作れないだろうか。本作はそういう思いをもとにして出来た作品です。これは、大正の当時にはあまり試みられなかったことでもあります。現代にてそれをやろうとしても、もちろん完璧とはいかず、また時代が幻想ばかりで出来ていた筈もなく、そのようなつもりで書いてはミステリが基盤を置くべき現実に敬意を欠くことになります。

『絞首商會』を書き上げて、それが容易なことでないのはよく分かりましたが、しかし今作を最後にはしないつもりです(実は、本作に先立つ話はすでに存在します)。次回作でお会いできることを願っています。

- 『これはミステリではない』 竹本健治

- 『法廷遊戯』 五十嵐律人

- 『詐欺師は天使の顔をして』 斜線堂有紀

- 『希望と殺意はレールに乗って アメかぶ探偵の事件簿』 山本巧次

- 『#柚莉愛とかくれんぼ』 真下みこと

- 『ミッドナイツ』 山口雅也

- 『ネタバレ厳禁症候群 〜So signs canʼt be missed!〜』 柾木政宗

- 『絞首商會』 夕木春央

- 『創竜伝14〈月への門〉』 田中芳樹

- 『家族パズル』 黒田研二

- 『アロワナを愛した容疑者 警視庁いきもの係』 大倉崇裕

- 『貌のない貌 梓凪子の捜査報告書』 松嶋智左

- 『友達未遂』 宮西真冬

- 『線は、僕を描く』 砥上裕將

- 『千年図書館』 北山猛邦

- 『うつくしい繭』 櫻木みわ

- 『奇科学島の記憶 捕まえたもん勝ち!』 加藤元浩

- 『試験に出ないQED異聞 高田崇史短編集』 高田崇史

- 『暗殺日和はタロットで』 古川春秋

- 『オホーツク流氷殺人事件』 葵 瞬一郎

- 『レベル95少女の試練と挫折』 汀こるもの

- 『異セカイ系』 名倉 編

- 『体育会系探偵部タイタン!』 清水晴木

- 『清らかな、世界の果てで』 北里紗月

- 『人間に向いてない』 黒澤いづみ

- 『閻魔堂沙羅の推理奇譚』 木元哉多

- 『コンビニなしでは生きられない』 秋保水菓

- 『毎年、記憶を失う彼女の救いかた』 望月拓海

- 『緋紗子さんには、9つの秘密がある』 清水晴木

- 『ギキョウダイ』 嶋戸悠祐

- 『禁じられたジュリエット』 古野まほろ

- 『双蛇密室』 早坂 吝

- 『神の時空 ―京の天命―』 高田崇史

- 『溝猫長屋 祠之怪』 輪渡颯介

- 『もう一つの「バルス」―宮崎駿と『天空の城ラピュタ』の時代―』 木原浩勝

- 『未来S高校航時部レポート 新撰組EZOで戦う!』 辻 真先

- 『水の都 黄金の国』 三木笙子

- 『ホームズ四世』 新堂冬樹

- 『倒叙の四季 破られたトリック』 深水黎一郎

- 『誰も僕を裁けない』 早坂吝

- 『ペンギンを愛した容疑者 警視庁総務部動植物管理係』 大倉崇裕

- 『幸腹な百貨店』 秋川滝美

- 『その可能性はすでに考えた』 井上真偽

- 『たとえ、世界に背いても』 神谷一心

- 『深紅の断片 警防課救命チーム』 麻見和史

- 『怪盗グリフィン対ラトウィッジ機関』 法月綸太郎

- 『黒薔薇 刑事課強行犯係 神木恭子』 二上 剛

- 『かわいいだけじゃない私たちの、かわいいだけの平凡。』 最果タヒ

- 『パリ症候群 愛と殺人のレシピ』 岸田るり子

- 『無貌伝 ~奪われた顔~』『無貌伝 ~最後の物語~』 望月守宮

- 『純喫茶「一服堂」の四季』 東川篤哉

- 『都知事探偵・漆原翔太郎セシューズ・ハイ』 天祢涼

- 『蜂に魅かれた容疑者』 大倉崇裕

- 『五覚堂の殺人』 周木律

- 『未来S高校航時部レポート TERA小屋探偵団』 辻 真先

- 『渦巻く回廊の鎮魂曲(レクイエム) 霊媒探偵アーネスト』 風森章羽

- 『さいとう市立さいとう高校野球部 甲子園でエースしちゃいました』

あさのあつこ - 『鬼神伝 龍の巻』 高田崇史

- 『ただし少女はレベル99』 汀こるもの

- 『神の時空 ―鎌倉の地龍―』 高田崇史

- 『双孔堂の殺人 ~Double Torus~』 周木 律

- 『月と太陽』 瀬名秀明

- 『さくらゆき 桜井京介returns』 篠田真由美

- 『聖者の凶数 警視庁捜査一課十一係』 麻見和史

- 『硝子の探偵と消えた白バイ』 小島正樹

- 『美都(みと)で恋めぐり』 北 夏輝

- 『水晶の鼓動 警視庁捜査一課十一係』 麻見和史

- 『狼と兎のゲーム』 我孫子武丸

- 『綾辻行人殺人事件 主たちの館』 天祢涼

- 『404 Not Found』 法条 遥

- 『蔵盗み 古道具屋 皆塵堂』 輪渡颯介

- 『猫柳十一弦の失敗 探偵助手五箇条』 北山猛邦

- 『セシューズ・ハイ 議員探偵・漆原翔太郎』 天祢涼

- 『プライベートフィクション』 真梨幸子

- 『カマラとアマラの丘』 初野晴

- 『増加博士の事件簿』 二階堂黎人

- 『戦車のような彼女たち』 上遠野浩平

- 『カンナ 京都の霊前』 高田崇史

- 『魔境の女王陛下 薬師寺涼子の怪奇事件簿』 田中芳樹

- 『猫柳十一弦の後悔 不可能犯罪定数』 北山猛邦

- 『天山の巫女ソニン2 海の孔雀』 菅野雪虫

- 『さよならファントム』 黒田研二

- 『アケローンの邪神 天青国方神伝』 高里椎奈

- 『覇王の死 二階堂蘭子の帰還』 二階堂黎人

- 『空を飛ぶための三つの動機THANATOS』 汀こるもの

- 『QED 伊勢の曙光』 高田崇史

- 『闇の喇叭&真夜中の探偵』 有栖川有栖

- 『バミューダ海域の摩天楼』 柄刀一

- 『虚構推理 鋼人七瀬』 城平京

- 『メルカトルかく語りき』 麻耶雄嵩

- 『生霊の如き重るもの』 三津田信三

- 『古道具屋 皆塵堂』 輪渡颯介

- 『縛り首の塔の館 シャルル・ベルトランの事件簿』 加賀美雅之

- 『シンフォニック・ロスト』 千澤のり子

- 『ハウンド 闇の追跡者』 草下シンヤ

- 『聖地巡礼』 真梨幸子

- 『夜の欧羅巴』 井上雅彦

- 『眠り姫とバンパイア』 我孫子武丸

- 『ひなあられ』 日日日

- 『燔祭の丘 建築探偵桜井京介の事件簿』 篠田真由美

- 『小鳥を愛した 容疑者』 大倉崇裕

- 『琅邪の鬼』 丸山天寿

- 『薔薇を拒む』 近藤史恵

- 『光待つ場所へ』 辻村深月

- 『星々の夜明け フェンネル大陸 真勇伝』 高里椎奈

- 『幻人ダンテ』 三田 誠

- 『キョウカンカク』 天祢 涼

- 『プールの底に眠る』 白河三兎

- 『幻獣坐』 三雲岳斗

- 『妖精島の殺人 上・下』 山口芳宏

- 『ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。』 辻村深月

- 『奇蹟審問官アーサー 死蝶天国』 柄刀一

- 『残酷号事件 the cruel tale of ZANKOKU-GO』 上遠野浩平

- 『萩原重化学工業連続殺人事件』 浦賀和宏

- 『トワイライト・ミュージアム』 初野晴

- 『完全版 地獄堂霊界通信(1)』 香月日輪

- 『無貌伝~双児の子ら~』 望月守宮

メフィスト 2020 vol.2

メフィスト 2020 vol.2 メフィスト 2020 vol.1

メフィスト 2020 vol.1 メフィスト 2019 vol.3

メフィスト 2019 vol.3 メフィスト 2019 vol.2

メフィスト 2019 vol.2 メフィスト 2019 vol.1

メフィスト 2019 vol.1 メフィスト 2018 vol.3

メフィスト 2018 vol.3 メフィスト 2018 vol.2

メフィスト 2018 vol.2 メフィスト 2018 vol.1

メフィスト 2018 vol.1 メフィスト 2017 vol.3

メフィスト 2017 vol.3 メフィスト 2017 vol.2

メフィスト 2017 vol.2 メフィスト 2017 vol.1

メフィスト 2017 vol.1 メフィスト 2016 vol.3

メフィスト 2016 vol.3 メフィスト 2016 vol.2

メフィスト 2016 vol.2 メフィスト 2016 vol.1

メフィスト 2016 vol.1 メフィスト 2015 vol.3

メフィスト 2015 vol.3 メフィスト 2015 vol.2

メフィスト 2015 vol.2 メフィスト 2015 vol.1

メフィスト 2015 vol.1 メフィスト 2014 vol.3

メフィスト 2014 vol.3 メフィスト 2014 vol.2

メフィスト 2014 vol.2 メフィスト 2014 vol.1

メフィスト 2014 vol.1 メフィスト 2013 vol.3

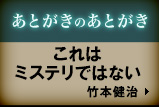

メフィスト 2013 vol.3 メフィスト 2013 vol.2

メフィスト 2013 vol.2 メフィスト 2013 vol.1

メフィスト 2013 vol.1 メフィスト 2012 vol.3

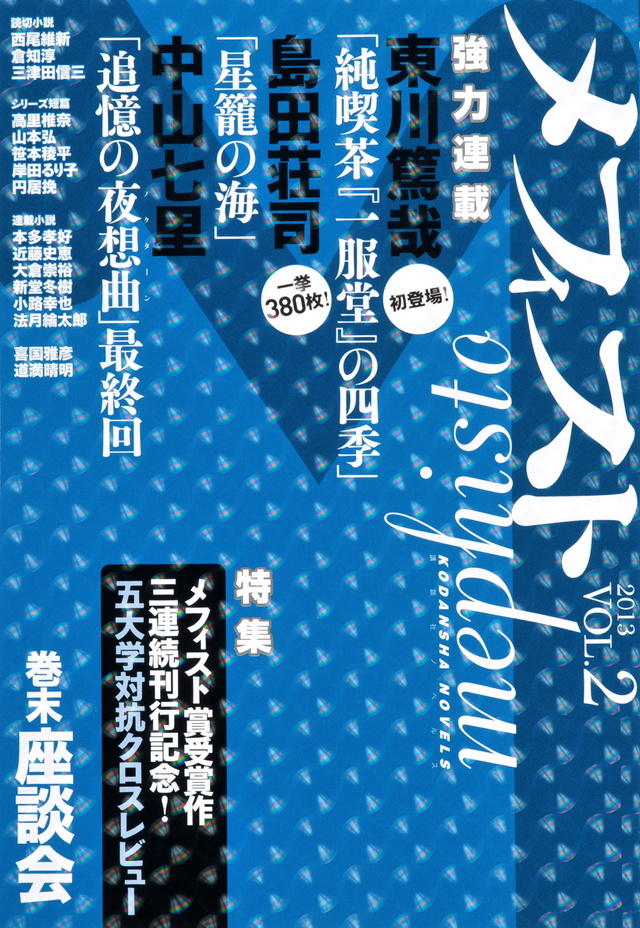

メフィスト 2012 vol.3 メフィスト 2012 vol.2

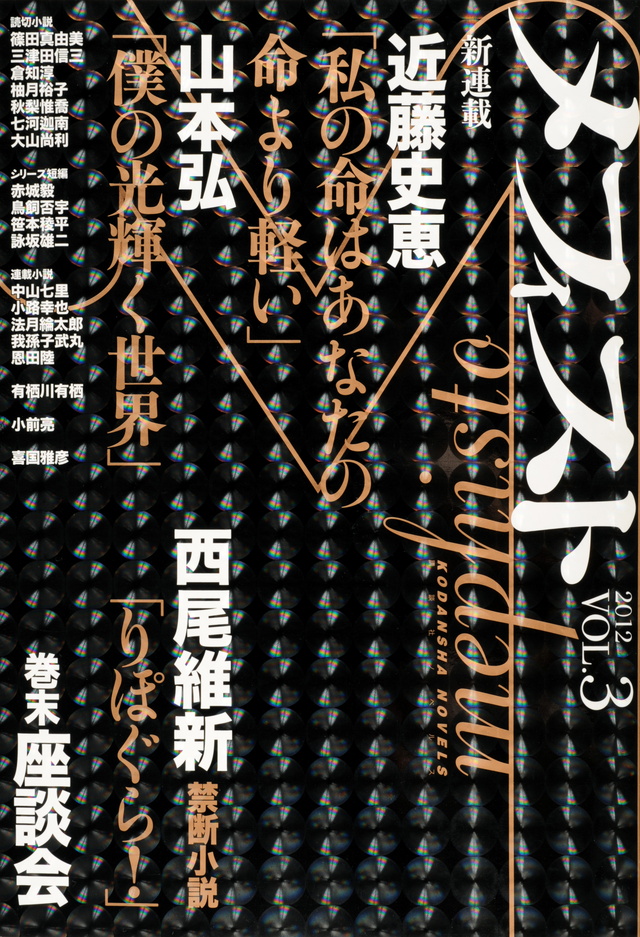

メフィスト 2012 vol.2 メフィスト 2012 vol.1

メフィスト 2012 vol.1 メフィスト 2011 vol.3

メフィスト 2011 vol.3 メフィスト 2011 vol.2

メフィスト 2011 vol.2 メフィスト 2011 vol.1

メフィスト 2011 vol.1 メフィスト 2010 vol.3

メフィスト 2010 vol.3 メフィスト 2010 vol.2

メフィスト 2010 vol.2 メフィスト 2010 vol.1

メフィスト 2010 vol.1 メフィスト 2009 vol.3

メフィスト 2009 vol.3 メフィスト 2009 vol.2

メフィスト 2009 vol.2 メフィスト 2009 vol.1

メフィスト 2009 vol.1