『NO推理、NO探偵?』

著者:柾木政宗

定価:本体880円(税別)

Q 応募先にメフィスト賞を選んだ理由は?

初めは他の賞にも応募していましたが、自分の作品を読み返すとやっぱりメフィスト賞しかないかなと思いました。今になって思えば、メフィスト賞が一番好きな賞だったので逆に逃げていたのかもしれません。

Q 受賞を知ったとき、最初に思ったことは?その後、まずしたことは?

「本当に自分で大丈夫なのか!」と及び腰なうえにパニック状態でした。そして体中から異常に汗が出てきたのでせっせと拭きました。でもだんだん落ち着いてきてうれしい気持ちが大きくなった結果、会社から帰る電車の中、窓ガラスに反射して映る自分のにやけ顔の気持ち悪さったらなかったです。

Q 受賞の知らせを聞いたのはどこ?

会社の非常階段です。仕事中でしたが、次にもらう編集者さんからの電話で受賞かどうか知らされるとわかっていたので、結果だけ聞きにこっそり席を外しました。そして上述の通り非常事態と相成りました。

Q 本作の着想のきっかけはなんですか?

本作の一つ前に応募した作品も同じ探偵と助手が登場していたのですが、安楽椅子ものだったのでどうしても動きの少ない話になってしまいました。そのため次書くならもっと動きのある話にしたいなと考えていました。ではどうやって動かそうと考えた時に、『いっそ推理させるのをやめてしまおう』と考えてしまいました。でも本格ミステリにはしたかったので色々試行錯誤した結果、こんなことになりました。なってしまいました。

Q 作家を志したきっかけは?

何となくトリックを思いついたら何となく書き始め、最後まで書き上げられたらせっかくなので応募する、というふわふわしたサイクルがずっと続いていました。きっかけというきっかけはないかもしれません。

Q 初めて「小説」を書いたのはいつ頃? またどんな作品?

もう十年以上も前に、某有名RPGの二次創作を一回だけ書いたことがあります。それが初めて書いた小説でしょうか。もう原稿はありませんが、むりやりミステリにしていた記憶があります。再び小説を書き始めた頃にはすっかりオジサンになっていましたが、年を重ねた分だけ滋味あふれる作品を書くことは……全くもってできなかったです。ご査収ください。

Q 講談社ノベルスで好きな作品をあげるなら?

好きな作品がありすぎてあげていったらきりがないので、おそらく一番読み返した回数が多い法月綸太郎先生の『法月綸太郎の功績』を。ロジックが気持ちよくて何度読んでも惚れ惚れしてしまいます。

Q 影響を受けた作家、作品は?

麻耶雄嵩先生の作品のミステリの概念を突き抜けていく感覚、探偵とワトソン役の歪な関係性には多大なる影響を受けています。また泡坂妻夫先生の、遊び心にも満ちた巧みな伏線の張り方にも影響を受けていると思います。

Q 今後チャレンジしてみたい題材、テーマは?

ユウ&アイシリーズ(←今勝手にシリーズ名付けました)しか最後まで書き上げたことがないので、いずれは他の探偵も書いてみたいです。でもまずはデビューさせてくれたこのふたりで、お礼の意味も込めて遊び倒したいです。もう十分に遊んだ気もしますが。

Q 最後に、読者の方々に一言!

一生に一度のデビュー作なので、デビュー作らしさ全開で好き勝手やらせてもらいました。クセはだいぶ強めかと思いますが、お手にとって楽しんでいただけたら幸いです。応援よろしくお願いします!

柾木政宗(まさき・まさむね)

1981年生まれ。埼玉県川越市出身、在住。ワセダミステリクラブ出身。

『NO推理、NO探偵?』で「メフィスト」座談会を喧々囂々たる議論の渦に叩き込み、第53回メフィスト賞を受賞。

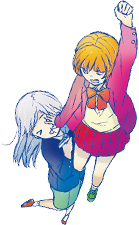

「アイちゃん、作品紹介だって」

「マジでか……。まさか私のお披露目がこれになるとは……。ユウ! あんたのせいよ! せっかくのデビューが、記念すべきデビューが……」

「ちょっと待ってよ、そこは私のおかげって言うところじゃないの? せこせこちまちま推理していた今までのアイちゃんだったら、絶対に今こうしてここにいないよ? 『もうちょいで座談会』にも上がってなかったじゃん」

「くそっ、それを言われると……。だって、こんな醜態さらしまくったのがデビュー作になるとは思わなかったのよ。もうわかったから、ユウから作品紹介してよ」

「うん。えーと、表題は『本格ミステリへの宣戦布告? あるいはツンデレすぎる愛の告白?』キャッチコピーは「もう推理なんていらない」。女子高生探偵とその助手をメインに物語は進んでいきます……」

「ストップ、ストップ! さらっと座談会そのまま引用すんな! さては何だかんだでユウも掲載されたのがうれしかったのね?」

「『このテンションがずっと続くとしたらちょっと……と引いてしまいました』」

「と思いきや早速のご指摘フェイズ! お前のせいだぞ? お前がやりたい放題したからだからな?」

「『ギャグのおもしろみはわかりませんでした』」

「そこもお前が言われてるんだぞ? もっと普通に助手してよね」

「『ちょっとギャグが多すぎますね。あと、登場人物のテンションがいくら何でも高すぎです』」

「それは座談会じゃなくて、作者が担当さんに初めて会った時にまず言われたアドバイス……って、いいんだよそんなとこまで明るみに出さなくても! ミステリを書いたつもりが自分は一体何を書いたんだって、内心頭抱えていたらしいわよ」

「ともかくアイちゃんが探偵なんだから、これからしっかりやっていってよね」

「だったら少なくとも、二度と今回みたいなことすんのはやめてよね」

「何で主人公なのにそんなトラウマ抱えてんの?」

「そこはユウが一番わかれよ! あんたが『推理なんていらない』とかわけわからないこと言い出して、ハチャメチャにしたからじゃない」

「つまりはそういうお話なんだね?」

「そうです……。不本意だわ」

「いまいち弱気だなあ。それじゃあまずいって。見てみてよ、私たちのデビュー月やその前後に発売する、他のラインナップを」

「さすが新本格ミステリ30周年、豪華すぎる……。レジェンドのつるべ打ちで居場所なんてない……」

「アイちゃん、私たち……」

「争っている場合じゃない! ユウ、協力して頑張るわよ! あわよくば食らいつけ! 何とかミステリ界に食らいつくんだぁ!」

「『エクスクラメーションマークが続いていて(中略)辟易しました』」

「もうやめてくれ座談会の引用は!」

作者はヤバい人なのではないか――。第53回メフィスト賞受賞作『NO推理、NO探偵?』をはじめて読んだときの偽らざる僕の気持ちです。こんな作品をものすとは作者はさぞやエキセントリックな方にちがいないとビクビクしながら池袋の喫茶店で初対面したのですが、そこにいたのは年中ヨレヨレのシャツで仕事をしているダメ編集者とは大ちがいのスーツ姿の礼儀正しい紳士でした。探偵と助手である花の女子高生×2が繰り広げるハイテンションなボケ・ツッコミは、温和ながらときおりボソッと漏らす棘のあるユーモアに。驚天動地の論理構成で異次元的な真相を明らかにする手腕は、ミステリに対する深い知見と洞察に。作品は作者を映し出す鏡――なのかどうかは定かではありませんが、ここまで捻くれた形で人格と作品が接続されている書き手もそうそうおられません。そしてこの屈折しまくった鏡は、読者であるあなたも映し出します。『NO推理、NO探偵?』に喜ぶか怒るか。さて、鏡に映るあなたの表情はどちらでしょうか?