それは一種の職業病と言うか、作家を生業としている以上本質的に避けようがない悪癖とでも言うべきなのだろう、私は小説を読むときになかなか真っ直ぐには読むことができない。面白味や凄味を感じるのとは全く別の感覚器官が、文章を読むときにどうしても、否が応でも働いてしまう。

「この場面は、私ならきっとこういう風に書くだろう」

「私ならこのキャラクターをこうは書かない」

「ここの展開を違う風にすれば、より一層わかりやすいはずなのに」

「きっと違う演出があるはずだ」

要するには半可通としての岡目八目である。目前の文章を、物語としてではなく作品として読んでしまっているのだ。ゲーム脳という言葉があるけれども、それに倣うなら作者脳と名付けたところか。現実の作者からしてみれば、有難迷惑もいいところであろう。

勿論、それはそれで構わない、むしろそうあるべきだという見方もあると思う。そうでなければならない場面、そうでなければならない側面、そうでなければならない局面が存在するのは確かだ。作者のように読み、読者のように書くのが小説家の必然なのだとすれば、実際その通りではある。だけれど、やはり純粋に、いち読者として小説を読んでいた頃、いち読者として小説を楽しんでいた頃のことを思い出せば、どこか郷愁にも似た物悲しさを感じてしまうのだ。

そういう諦観を動かせない前提として認めるならば、このたび私、西尾維新は、とても稀なる、そしてとても幸運なる読書を経験したと告白しなければならない。

ある一冊の書籍を紹介する義務がある。

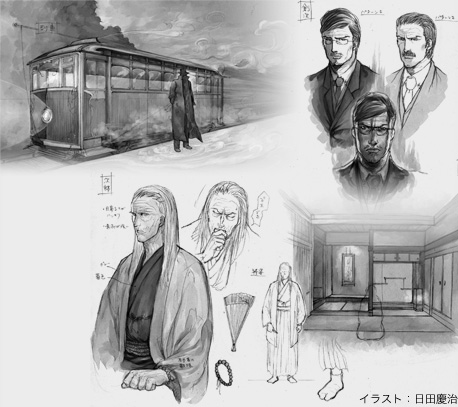

望月守宮著『無貌伝』という小説がそれだ。

私はこの小説を読んでいる最中、前述のような半可通的発想を一切抱かなかった。どころか事実はまったく逆で、

「私ならこうはできなかった」

「この情景を描くことは私には無理だ」

そんな風に思わされることしきりだったのである。

作品ではなく物語としての圧力。

面白味、凄味。

そして溢れんばかりの外連味。

私が小説という媒体に求めるおよそ全てがそこにはあった。

文章全体から漂う熱量にまるで容赦がない。導入部から既にページをめくる手を止めることができない。引き込まれるように吸い込まれるように、一気に読まされてしまう。物語終盤における怒濤の如き展開には、ただただ唸らされるばかりだった。

何よりも私好みだったのは、この小説が実に『ノベルス的』であるという点だ。無論、それは私の考えるところの、という括りを前置きとした定義ではあるのだけれど、『無貌伝』が孕む伝奇仕掛けや探偵趣味は、二段に組まれたノベルスの仕様だからこそ持ち味を最大限に生かせる類のものだと感じた。言い換えれば、それは『文芸図書第三出版部的』ということなのかもしれない。

だとすれば、まさしく出るべくして出た第四十回メフィスト賞だ。

たとえば十代の頃、私がこの小説に出会っていたなら、きっとメフィスト賞作家を志したのではないかと思う。

実際、この一冊が処女作であるという事実が嬉しく、また心強いではないか。出版不況、活字離れが叫ばれて久しいこのご時世ではあるが、望月守宮の出現によって、ノベルス界もあと十年は戦うことができるだろう。逆に言うと、『無貌伝』が正当な評価を受けないようであれば、ノベルスの歴史もそこが終焉ということである。

物語中における、記憶に残る言い回しを挙げ始めればきりがないが、中でも私にとっては、かつて地獄を体験した探偵役の、血を吐くようなこの一言が印象深かった。

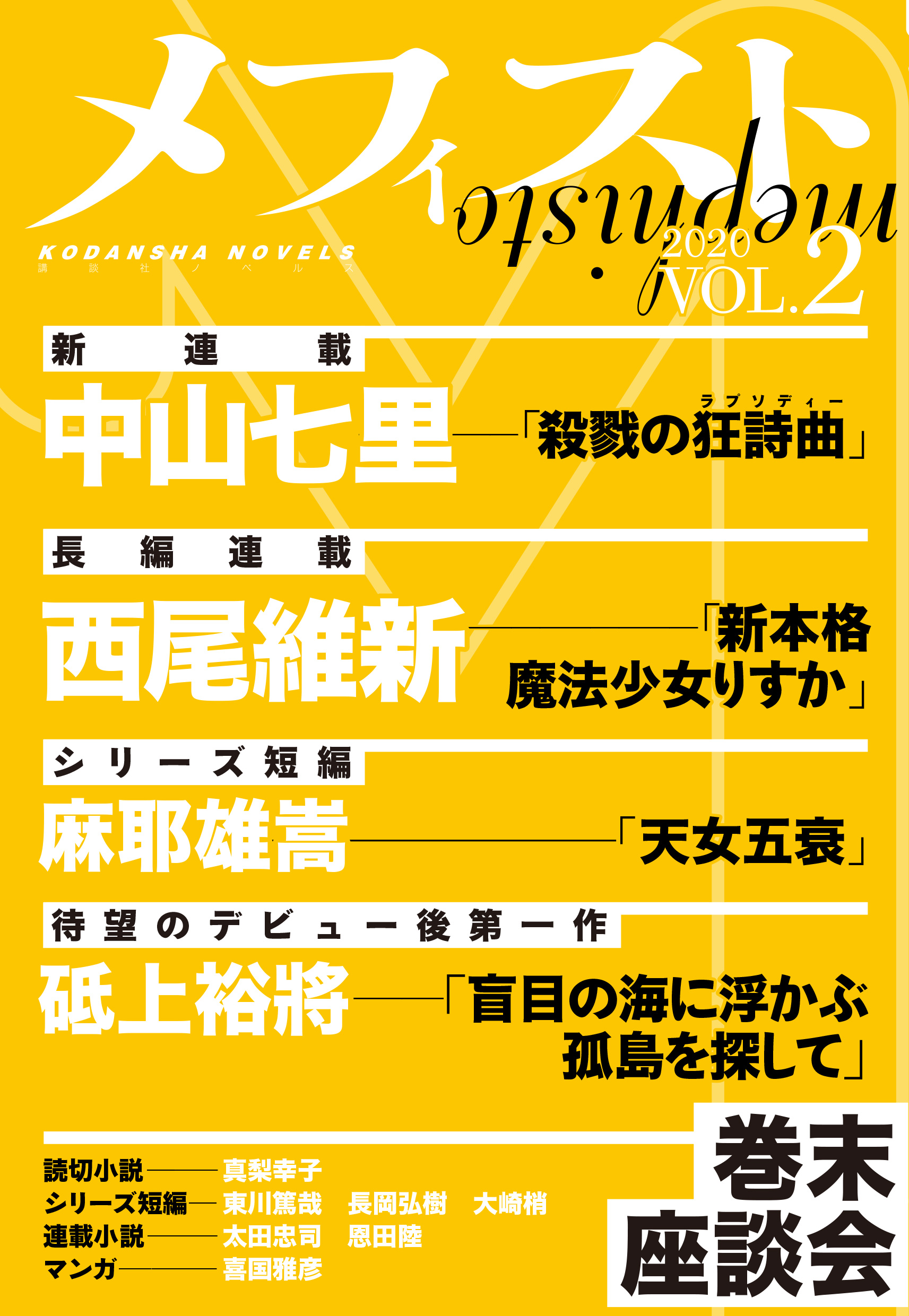

メフィスト 2020 vol.2

メフィスト 2020 vol.2 メフィスト 2020 vol.1

メフィスト 2020 vol.1 メフィスト 2019 vol.3

メフィスト 2019 vol.3 メフィスト 2019 vol.2

メフィスト 2019 vol.2 メフィスト 2019 vol.1

メフィスト 2019 vol.1 メフィスト 2018 vol.3

メフィスト 2018 vol.3 メフィスト 2018 vol.2

メフィスト 2018 vol.2 メフィスト 2018 vol.1

メフィスト 2018 vol.1 メフィスト 2017 vol.3

メフィスト 2017 vol.3 メフィスト 2017 vol.2

メフィスト 2017 vol.2 メフィスト 2017 vol.1

メフィスト 2017 vol.1 メフィスト 2016 vol.3

メフィスト 2016 vol.3 メフィスト 2016 vol.2

メフィスト 2016 vol.2 メフィスト 2016 vol.1

メフィスト 2016 vol.1 メフィスト 2015 vol.3

メフィスト 2015 vol.3 メフィスト 2015 vol.2

メフィスト 2015 vol.2 メフィスト 2015 vol.1

メフィスト 2015 vol.1 メフィスト 2014 vol.3

メフィスト 2014 vol.3 メフィスト 2014 vol.2

メフィスト 2014 vol.2 メフィスト 2014 vol.1

メフィスト 2014 vol.1 メフィスト 2013 vol.3

メフィスト 2013 vol.3 メフィスト 2013 vol.2

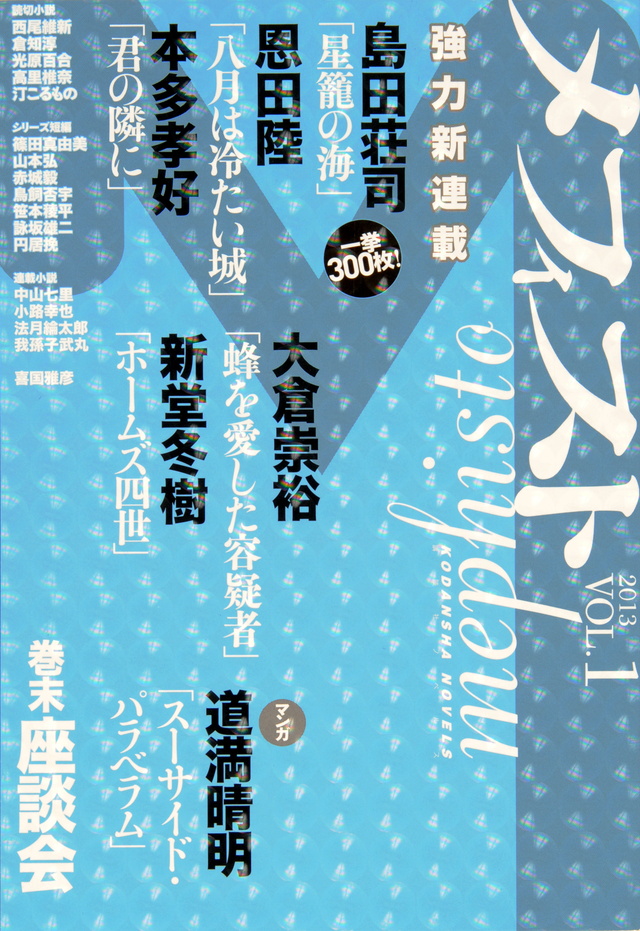

メフィスト 2013 vol.2 メフィスト 2013 vol.1

メフィスト 2013 vol.1 メフィスト 2012 vol.3

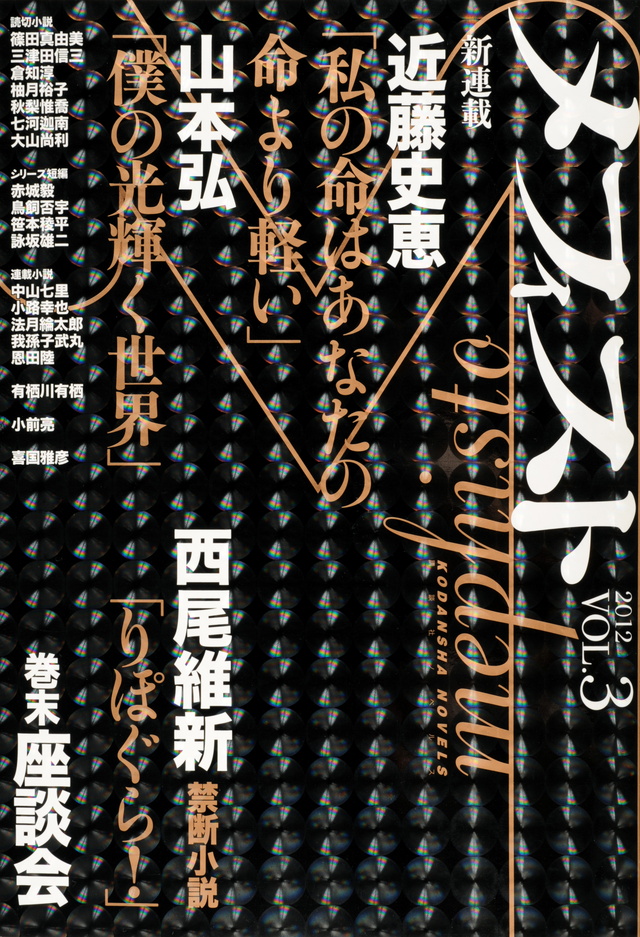

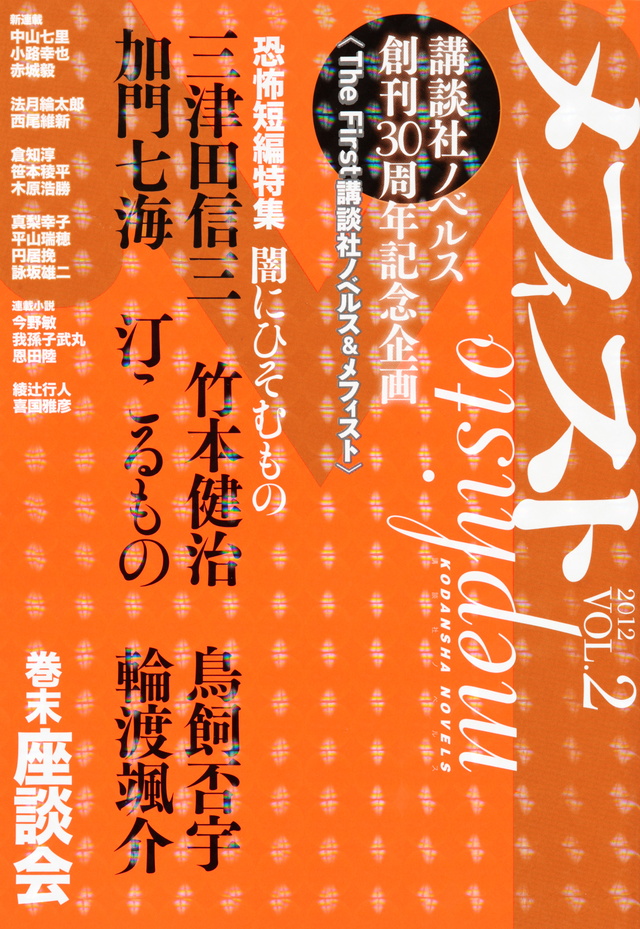

メフィスト 2012 vol.3 メフィスト 2012 vol.2

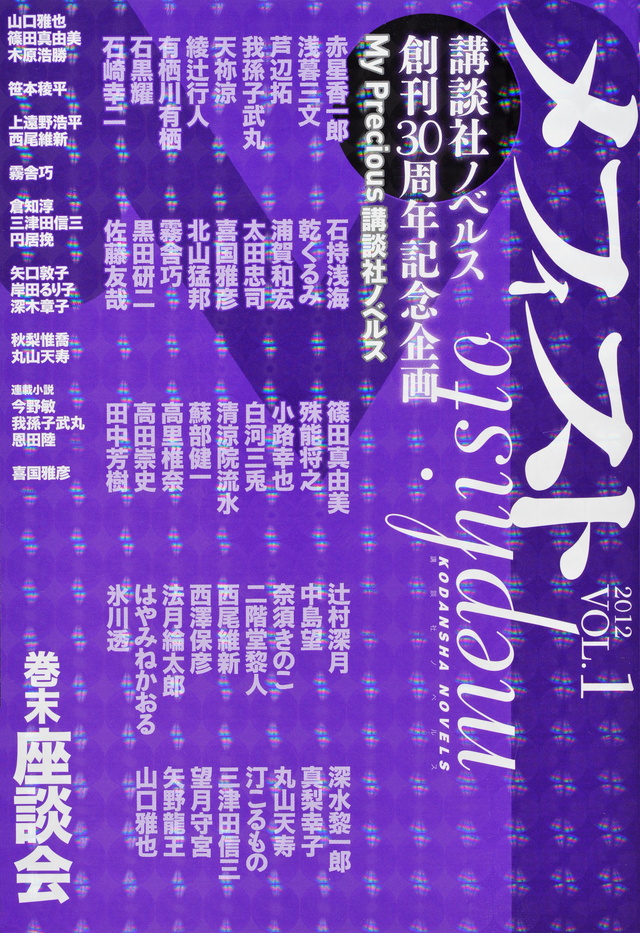

メフィスト 2012 vol.2 メフィスト 2012 vol.1

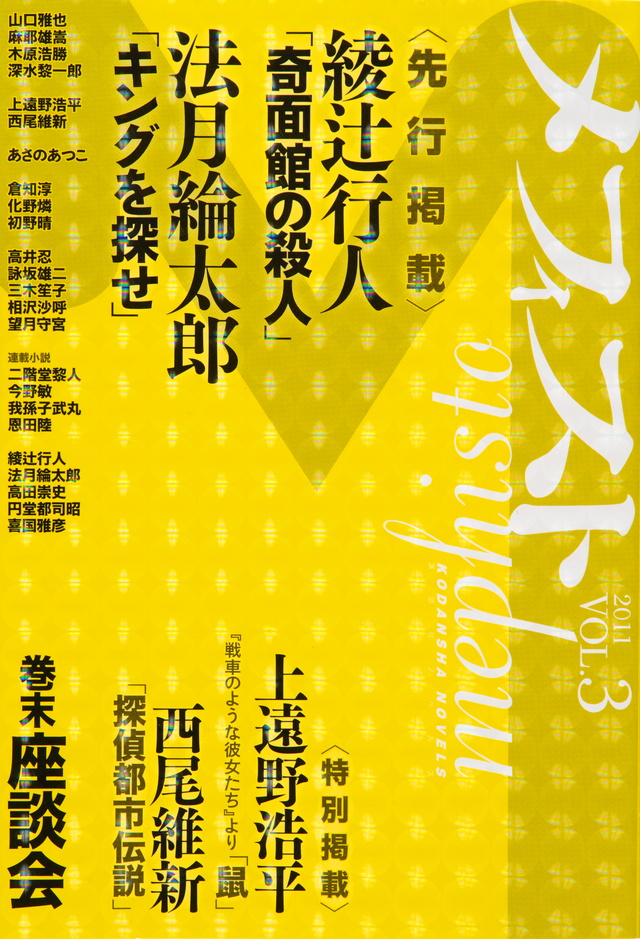

メフィスト 2012 vol.1 メフィスト 2011 vol.3

メフィスト 2011 vol.3 メフィスト 2011 vol.2

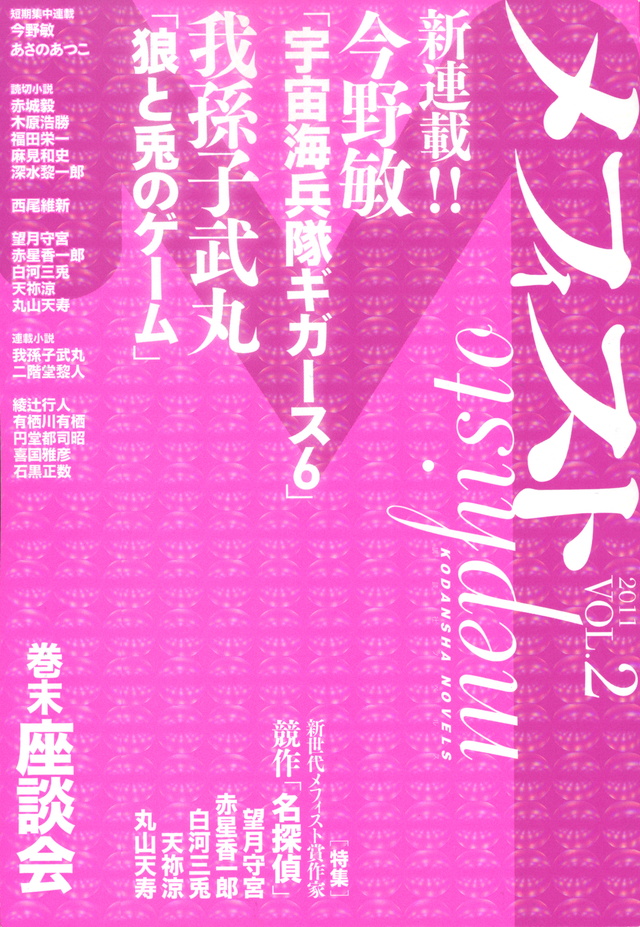

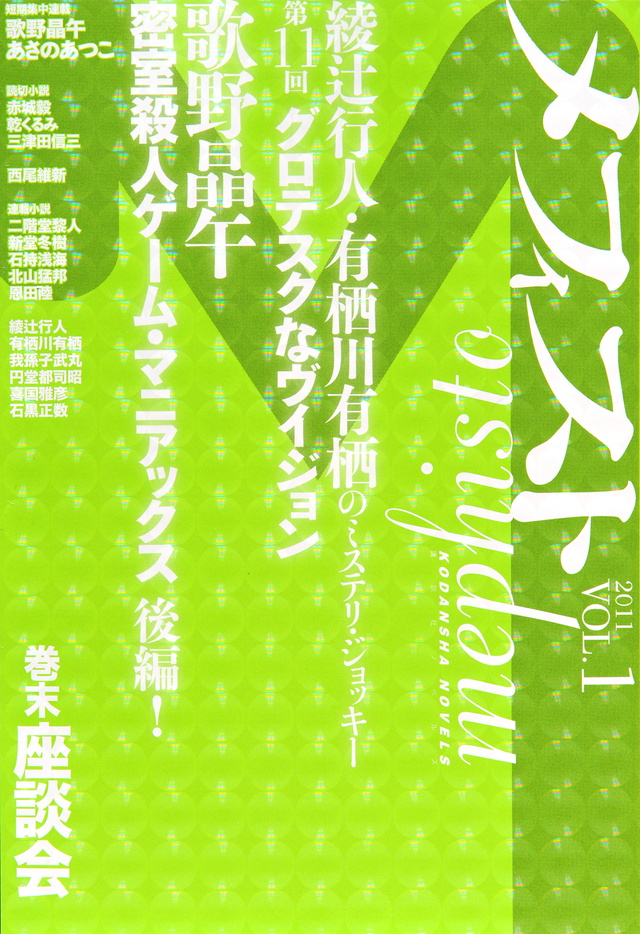

メフィスト 2011 vol.2 メフィスト 2011 vol.1

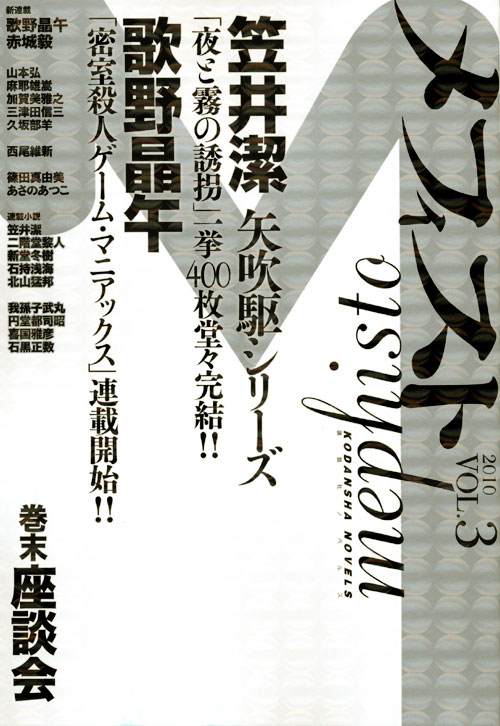

メフィスト 2011 vol.1 メフィスト 2010 vol.3

メフィスト 2010 vol.3 メフィスト 2010 vol.2

メフィスト 2010 vol.2 メフィスト 2010 vol.1

メフィスト 2010 vol.1 メフィスト 2009 vol.3

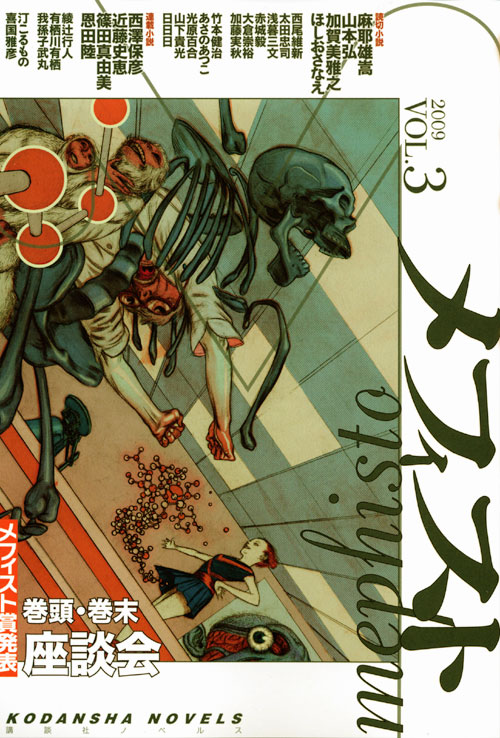

メフィスト 2009 vol.3 メフィスト 2009 vol.2

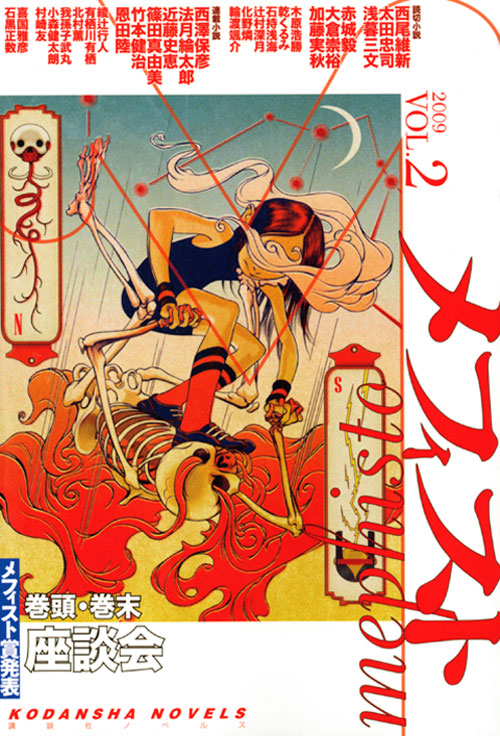

メフィスト 2009 vol.2 メフィスト 2009 vol.1

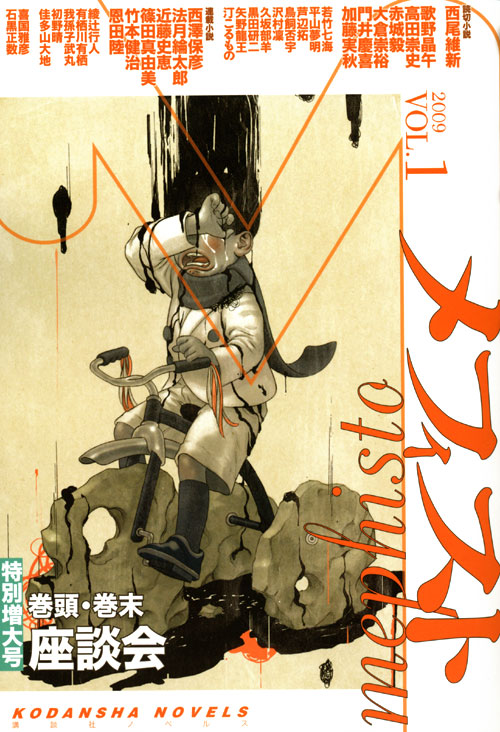

メフィスト 2009 vol.1