千野帽子『人はなぜ物語を求めるのか』

物語論(ナラトロジー)の観点から「ストーリー」との付き合い方を説く指南書。認知科学や進化生物学を参照しながら、豊富な具体例に即して、従来の「物語批判」言説をアップデートしています。探偵小説の「問題―解決」図式や「コントロール幻想」等への言及は『論理の蜘蛛の巣の中で』と問題意識を共有しており、併読するとより理解が深まるはず。現代の物語論が自己啓発やライフハック的な文脈に引き寄せられてしまうことの功罪(不可避性というべきか?)について、あらためて考えさせられる本でもあります。

浅羽通明『時間ループ物語論 成長しない時代を生きる』

二〇一一年と一二年の二回、早稲田大学で行われた「日本現代文化論」の講義をまとめた本。前半はいわゆる「ループもの」の類型考察、後半はその起源を探るという形で、夢落ちや分岐型ストーリーの系譜を遡っていく。講義録が基なので粗いところも目につきますが、「現在の特権化」という罠に陥りがちなコンテンツ批評に対する解毒剤、あるいは「なぜ古典を読むのか?」という問いへの答えとして、一読をお勧めします。メフィスト賞という命名のルーツになったゲーテ『ファウスト』の要約という特典付き。

限界研・編『21世紀探偵小説 ポスト新本格と論理の崩壊』

ロスジェネ世代の書き手を中心とする限界研のメンバーが、「脱格系」(笠井潔)以後の本格シーンをパノラマ化したゼロ年代版『本格ミステリの現在』。社会の混迷とテクノロジーの発達を背景に、「論理の崩壊」「貧困とゾンビ的生」「検索型ミステリ」「〈マン=マシン的推理〉」といった挑発的な言葉が並ぶ。ライトノベル市場を意識しながら、「ユースカルチャーとしての本格」という視座にこだわった編集コンセプトにも注目。

諸岡卓真『現代本格ミステリの研究

「後期クイーン的問題」をめぐって』

「メタファー/ネタとしての後期クイーン的問題」を補助線(マクガフィン)にして、九〇年代以降の本格ミステリの「様々なる意匠」を総ざらいしたスマートな手引き書(学術論文っぽい体裁に恐れを抱く必要はありません)。初期のメフィスト賞とその周辺を包んでいた独特の空気を体感するには最適の一冊ですが、現在の目から見ると『逆転裁判』のゲームシステムを論じた第四~五章が、いちばん示唆に富んでいるかもしれません。

円堂都司昭『「謎」の解像度 ウェブ時代の本格ミステリ』

社会学的なテーマに沿って列伝形式の作家論を配し、一九八〇年代以降の本格シーンと時代環境の相互リンクを可視化した好著。ゼロ年代の視座から新本格世代の歩みをリフレクト(回顧)する内容になっているので、メフィスト賞作家への言及は(清涼院流水を例外として)だいぶ控えめなのですが……。単にその余白を埋めるというだけでなく、著者が採用したパースペクティブ(遠近法)は、現在の視点からメフィスト賞作品を論じるうえでも、少なからず参考になるはず。

殊能将之『殊能将之読書日記 2000-2009』

第13回メフィスト賞『ハサミ男』の作者がウェブに公開した、知的で愉快な読書エッセイ。「鋭い嗅覚とやわらかな感性」(若島正の評)によって、難解そうなイメージから敬遠されがちな書物の面白さを探り当て、そのアクチュアルな享楽感を外野の読者にも感染させていく。「わからないこと」への好奇心を絶やさず、「なぜ私はこの作品(作家)を面白いと感じるのか」をくり返し問うことが、魅力的な批評を生み出す第一歩です。

巽昌章『論理の蜘蛛の巣の中で』

一九九八年から二〇〇六年にかけて「メフィスト」誌に連載された時評集。精度の高い読みと作品の取り合わせの妙を通して、平成エンターテインメント・シーンの底流を説得的にあぶり出していく。類推の魔を自演するような文体の魅力。ミクロとマクロを自在に行き来する視点の柔軟さと、それを支えるねばり強い思考の持続。「トリック」や「ゲーム」といった手垢の付いた言葉に思いがけない角度から光を当て、新たな輝きを付与する魔法のような筆さばき……学ぶべき点を数えだしたら、きりがありません。

高山宏『殺す・集める・読む 推理小説特殊講義』

博覧強記の「超」英文学者が「推理小説」という近代の発明品を、マニエリスム/バロック以降の表象文化史というプリズムを通して分光し、そのスペクトルを解析していく眩惑的な諸論考。こう紹介するとむずかしそうですが、著者曰く〈ぼくが本当に皆さんに知っていただきたいのは、学問や文化やにだれることなく、素朴な疑問を持って、それを解決する「方法」そのものを模索する、永遠に新しく、楽しい作業です〉(「この本は、きみが解く事件」より)。

瀬戸川猛資『夢想の研究 活字と映像の想像力』

本と映画を題材に、ボーダーレスかつ大胆な想像力をめぐらせて批評のフィールドを拡張した、アメイジングな名著。好事家のためのトリヴィア集ではなく、エンターテインメントの基礎教養を詰め込んだ宝箱というべきでしょう。ミステリ論では『夜明けの睡魔』が有名ですが、メフィスト評論賞向けにはクロスカルチャー批評の先駆けとなったこちらをお勧めします。メディアとテクノロジーの問題に踏み込んだ「からくり兎」「本の燃える日」のなんと予言的なことか!

都筑道夫『黄色い部屋はいかに改装されたか?』

「ホワイダニット」「論理のアクロバット」を旗印に「名探偵よ復活せよ」と宣言して、昭和の本格シーンの行き詰まりを打破した記念碑的評論。世界的にも類を見ない、先鋭的な主張を込めながら、翻訳家/編集者時代に培ったセンスと巧みなレトリックで読者を納得させてしまう話術の妙を味わってください。実作者ならではの安楽椅子探偵論や、ゴースト・ハンターものへの考察を書き留めた「私の推理小説作法」も必読。

郷原宏『日本推理小説論争史』

名探偵論争、匿名座談会論争、探偵小説芸術論争など、日本のミステリ界で交わされてきた論争をふり返った内容。ミステリ小説の進むべき方向性、批評のあるべき姿、ミステリと文学の関係性など、これまでなにが論点となってきたのか、ジャンルの歴史を概観するには便利な一冊だ。なかには、同じテーマが形を変え繰り返し現れてきた部分もある。今後デビューする評論家も無縁ではいられない問題が、ここには記録されている。

内田隆三『ロジャー・アクロイドはなぜ殺される?』

ミステリ評論といっても現在、商業ベースで流通する大部分は、新刊の紹介にわずかなコメントを付した短い書評だろう。それに対し本書は、一つの作品を徹底的に読みこんでいく長編評論ならではの面白さを示す。クリスティの名作『アクロイド殺し』に関し、社会学者である著者が、精緻にテクストの構造分析を行ったうえ、社会背景や作者の事情にまで考察を広げる。多層的な解釈だ。第十四回本格ミステリ大賞評論・研究部門受賞作。

佐々木敦『ニッポンの文学』

清涼院流水、舞城王太郎、西尾維新、佐藤友哉などメフィスト賞作家の一部は、ジャンルの「型」を逸脱していたためミステリ・ファンから批判される一方、ラノベや純文学、批評の観点から注目され、ミステリ専門誌以外の雑誌で特集が組まれることもあった。それに対し本書は、ミステリやSF、ラノベなどのエンタメ小説とサブカルチャー化する文学の関係、一九七〇年代後半以降の歴史をまとめたもの。現代小説のコンパクトな見取り図だ。

東浩紀『ゲーム的リアリズムの誕生』

自然主義的リアリズムとは異なるキャラクター小説(=ライトノベル)のような書きかたを、まんが・アニメ的リアリズムと名づけたのは、大塚英志だった。その議論を発展させたのが、東である。ストーリーに選択肢が用意されたゲームのごとき作品の場合、ストーリーだけでなくプレーヤー=読者も含めた「環境分析」が必要だと彼は説く。舞城王太郎『九十九十九』(清涼院流水のJDCシリーズに対するトリビュート小説)の読解が刺激的。

笠井潔編『本格ミステリの現在』

七〇年代、八〇年代の先駆的な作家も含め、綾辻行人から京極夏彦まで新本格ミステリの作家を扱った評論集(対象時期はメフィスト賞創設直前までといえる)。笠井潔や法月綸太郎を中心に当時結成されたばかりだった探偵小説研究会のメンバーが執筆の主軸になっているが、有栖川有栖、北村薫、加納朋子といった作家も参加している。新本格が小説だけでなく評論も伴ったムーヴメントだったことを示す一冊だろう。

石上三登志『名探偵たちのユートピア』

「探偵」小説ではなく探偵「小説」に着目するのが、本書の基本姿勢。副題に「黄金期・探偵小説の役割」とある通り、本格ミステリの古典を再訪した内容だが、捕物帳との比較、ハードボイルドの再考などを行いつつ従来の先入観にとらわれない見方を示している。黄金期をただ懐かしむのではなく、別角度から光を当てていく。エラリー・クイーンの悲劇四部作を一つの物語として論じた章、乱歩の位置づけの再検討などが興味深い。

松山巖『乱歩と東京』

一九二〇年代の東京との関係で乱歩作品を読み解いた都市論にして文芸評論の名著。アパートや浅草十二階といった建築物への注目だけでなく、ラジオ、レコード、写真など視聴覚文化の発達、国内経済や家族意識の変化も含め、同時代の社会動向のなかで小説をとらえ直している。私が『「謎」の解像度』でテーマパークのアナロジーによって新本格を論じたのは、都市文化としてミステリを考察した本書から触発されたところが大きい。

中島梓『文学の輪郭』

新本格やメフィスト賞のルーツの一つといえる青春ミステリ『ぼくらの時代』で、栗本薫が江戸川乱歩賞を受賞しデビューしたのは一九七八年。彼女はその前年、中島梓名義の「文学の輪郭」で群像新人文学賞評論部門を受賞していた。それ以降に発表された評論をまとめた本書は、純文学だけでなくミステリのパロディといえるつかこうへい『小説熱海殺人事件』、筒井康隆のSF作品を同列に扱い、テレビ番組やマンガにも言及する内容だった。領域横断の姿勢に関しては、本書から影響を受けた。

ヒッチコック/トリュフォー『定本 映画術』

サスペンスの巨匠ヒッチコックにトリュフォーがインタヴューしたもの。ここでヒッチコックは、自作の制作経緯を明かしている。映画監督同士の対話であるだけに撮影テクニック、演出意図などが的確に聞き出されており、内容も具体的。作品のなかで緊張や恐怖がどのように形作られるかが語られた、エンタテインメントの教科書だ。特に「マクガフィン」(物語を動かすために必要だが、実はそれ自体に意味はないモノ。スパイの狙う書類、宝石など)に関する話が興味深い。

江戸川乱歩『探偵小説の「謎」』

日本において乱歩は、ミステリ小説の先達であるだけでなく、ミステリ評論の先達でもあった。評論のほうの代表作といえば『幻影城』になるのだろうが、今回はこの本をあげておく。私がミステリに触れたばかりだった小学校高学年の頃、ジャンルの入門書として読んだ一冊だ。国内外の作品から様々なトリックを分類、解説している。「プロバビリティー(可能性)の犯罪」などという概念は、たぶん、この本で知ったのだった。ミステリに伝統的にある「型」の存在を教えてくれた本。

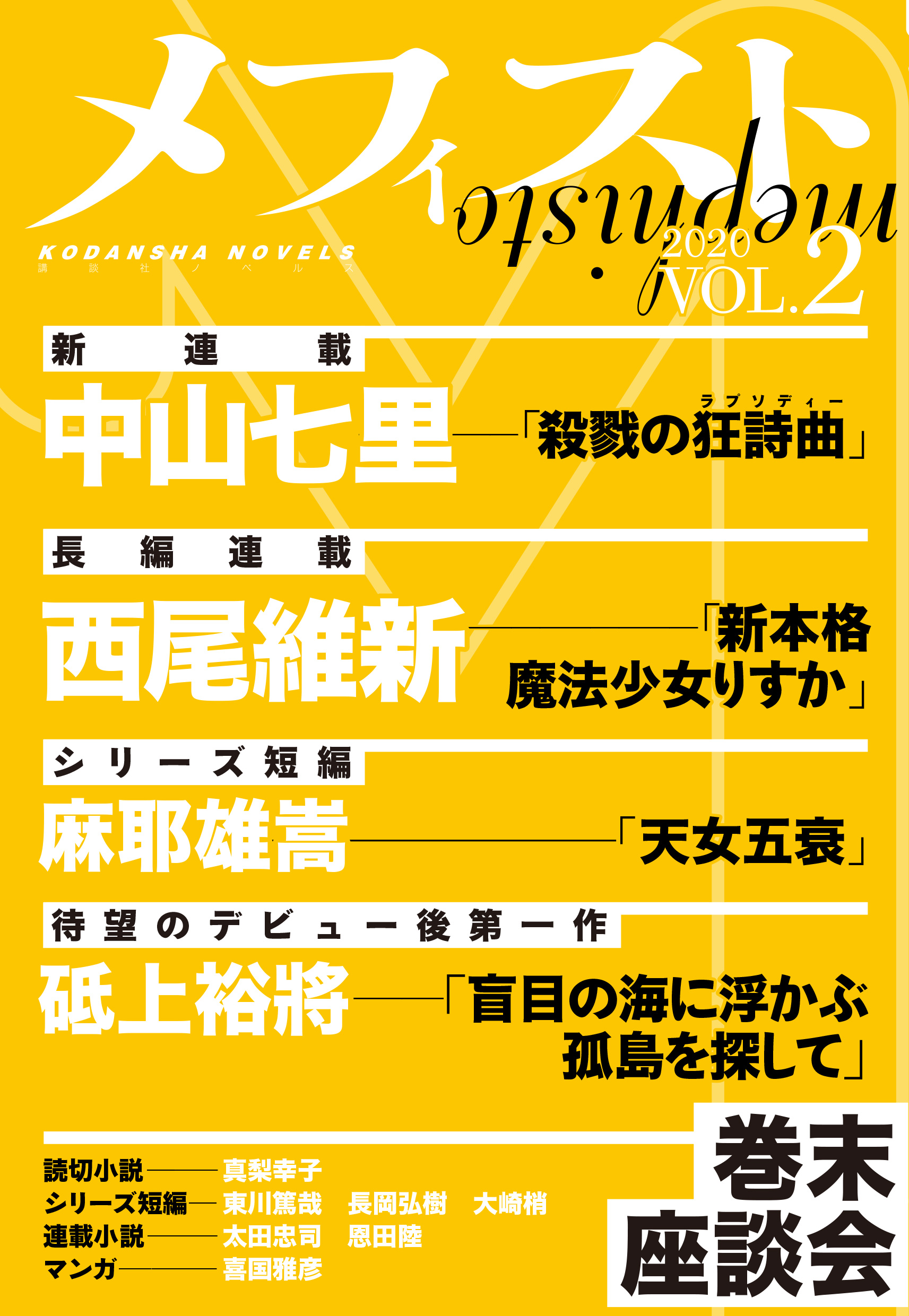

メフィスト 2020 vol.2

メフィスト 2020 vol.2 メフィスト 2020 vol.1

メフィスト 2020 vol.1 メフィスト 2019 vol.3

メフィスト 2019 vol.3 メフィスト 2019 vol.2

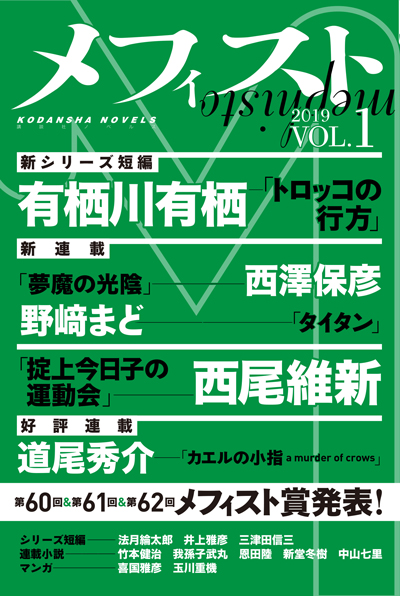

メフィスト 2019 vol.2 メフィスト 2019 vol.1

メフィスト 2019 vol.1 メフィスト 2018 vol.3

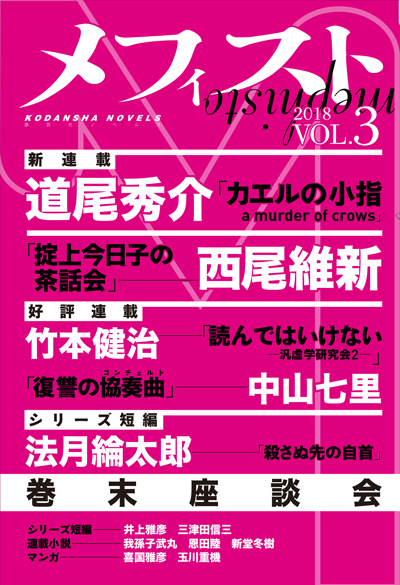

メフィスト 2018 vol.3 メフィスト 2018 vol.2

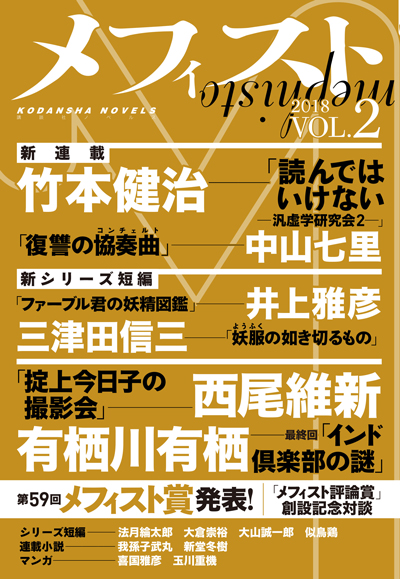

メフィスト 2018 vol.2 メフィスト 2018 vol.1

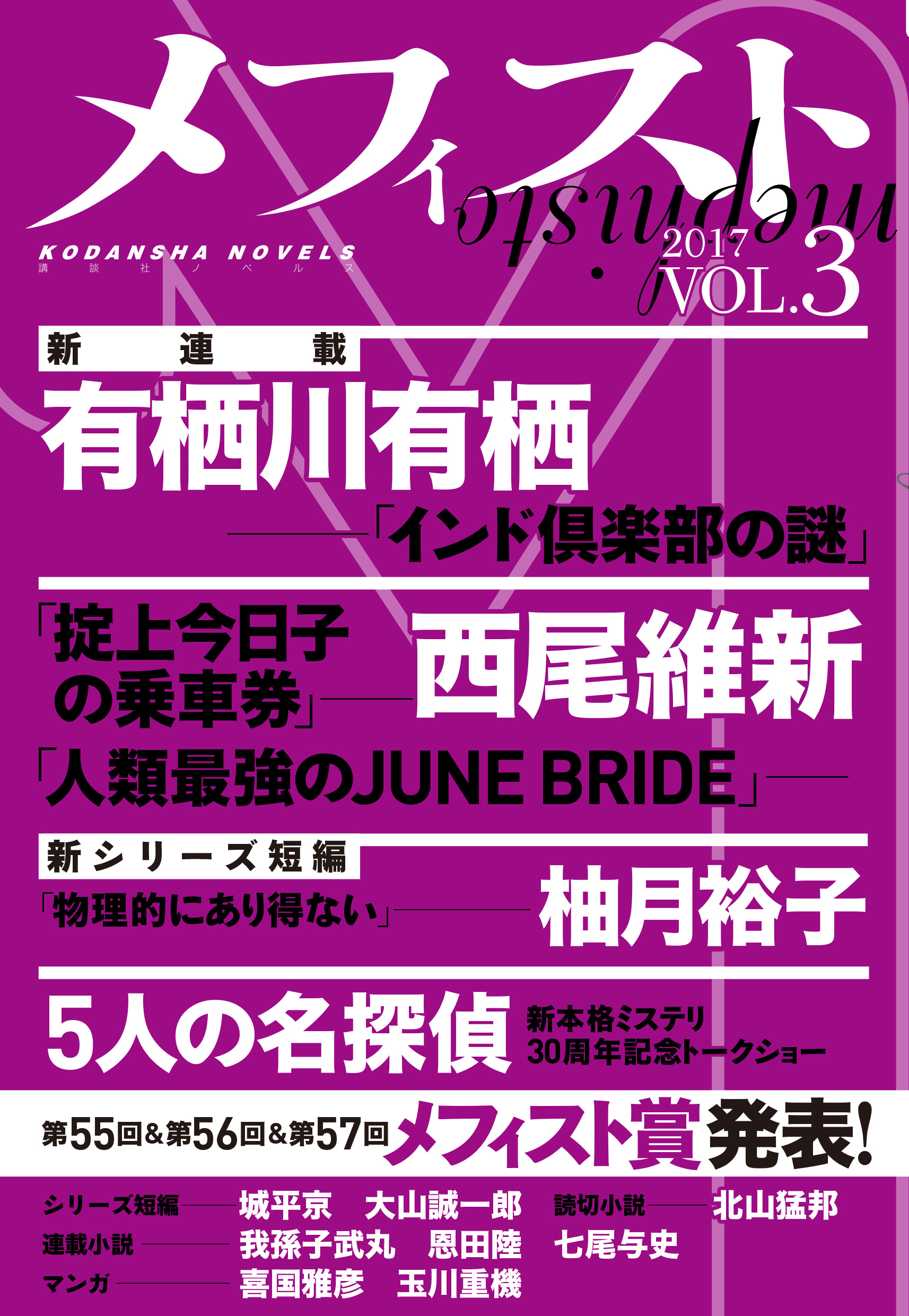

メフィスト 2018 vol.1 メフィスト 2017 vol.3

メフィスト 2017 vol.3 メフィスト 2017 vol.2

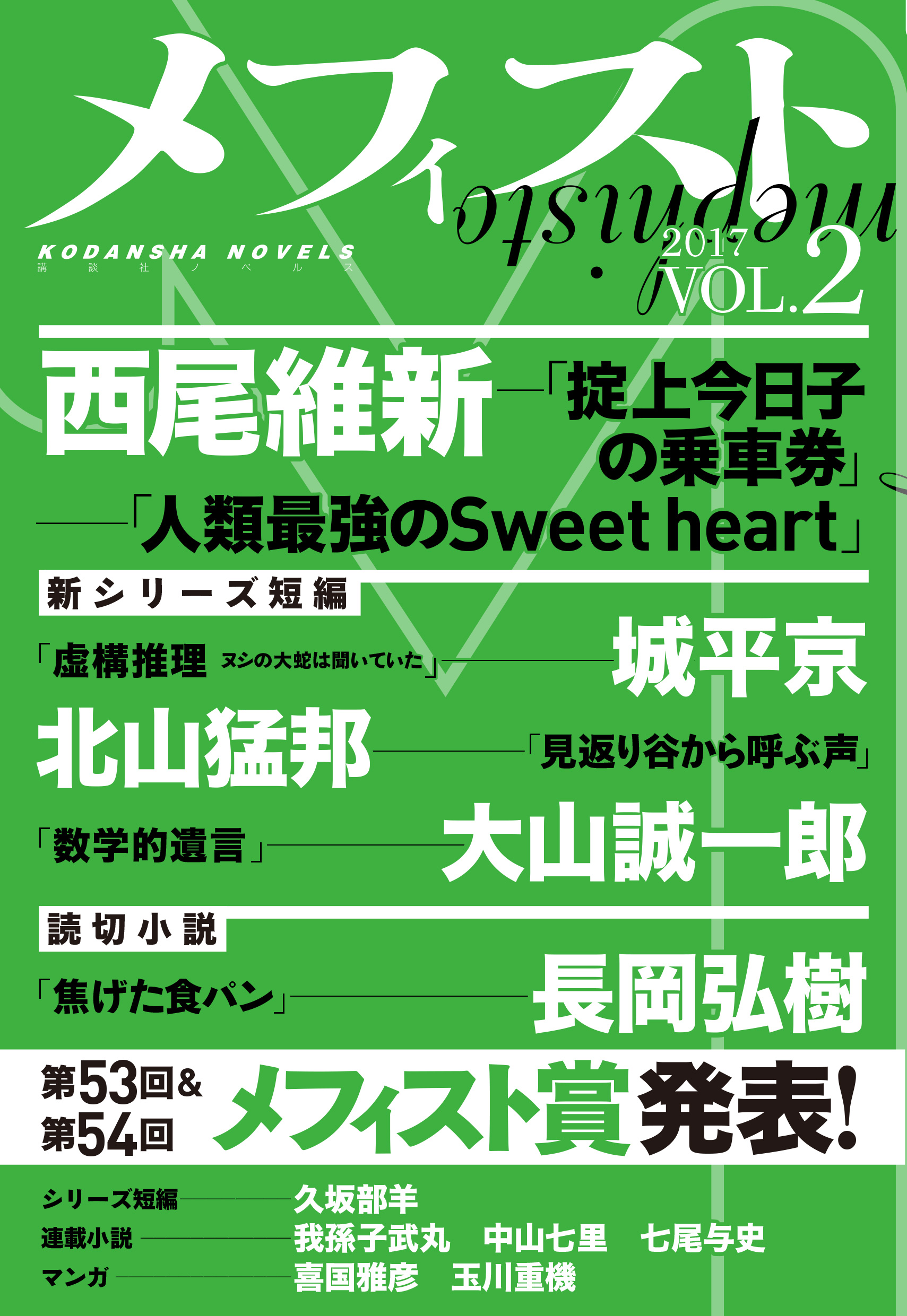

メフィスト 2017 vol.2 メフィスト 2017 vol.1

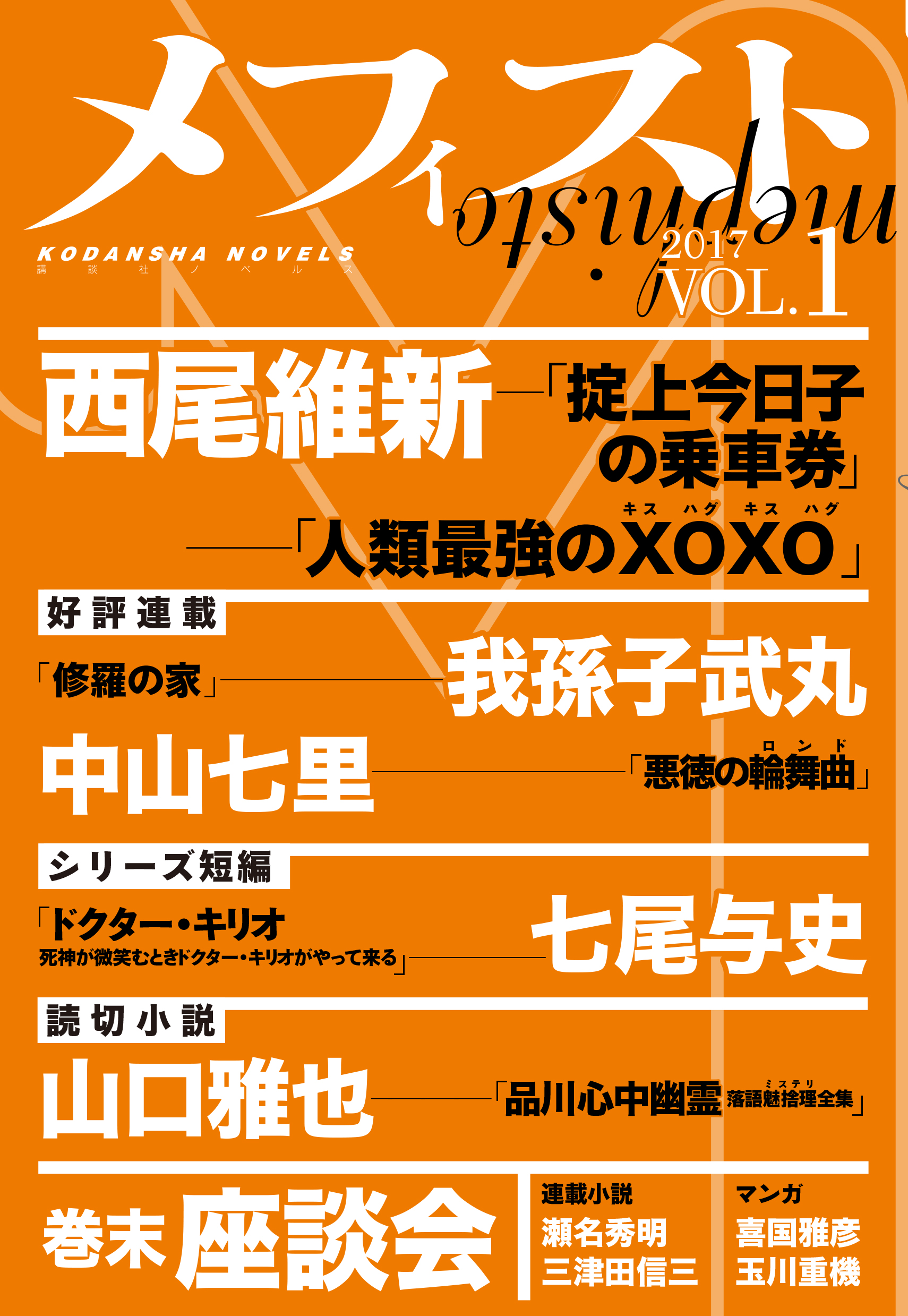

メフィスト 2017 vol.1 メフィスト 2016 vol.3

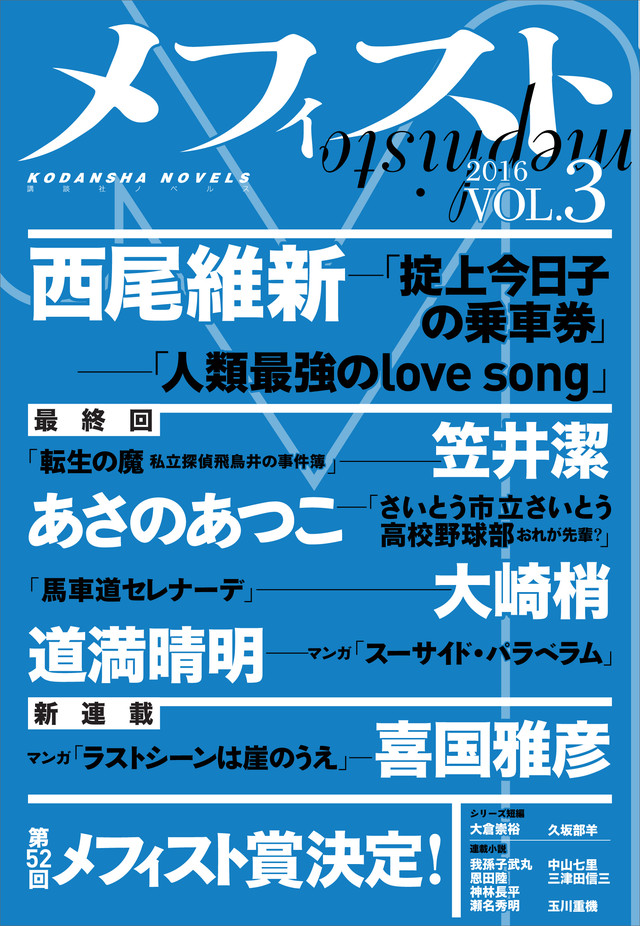

メフィスト 2016 vol.3 メフィスト 2016 vol.2

メフィスト 2016 vol.2 メフィスト 2016 vol.1

メフィスト 2016 vol.1 メフィスト 2015 vol.3

メフィスト 2015 vol.3 メフィスト 2015 vol.2

メフィスト 2015 vol.2 メフィスト 2015 vol.1

メフィスト 2015 vol.1 メフィスト 2014 vol.3

メフィスト 2014 vol.3 メフィスト 2014 vol.2

メフィスト 2014 vol.2 メフィスト 2014 vol.1

メフィスト 2014 vol.1 メフィスト 2013 vol.3

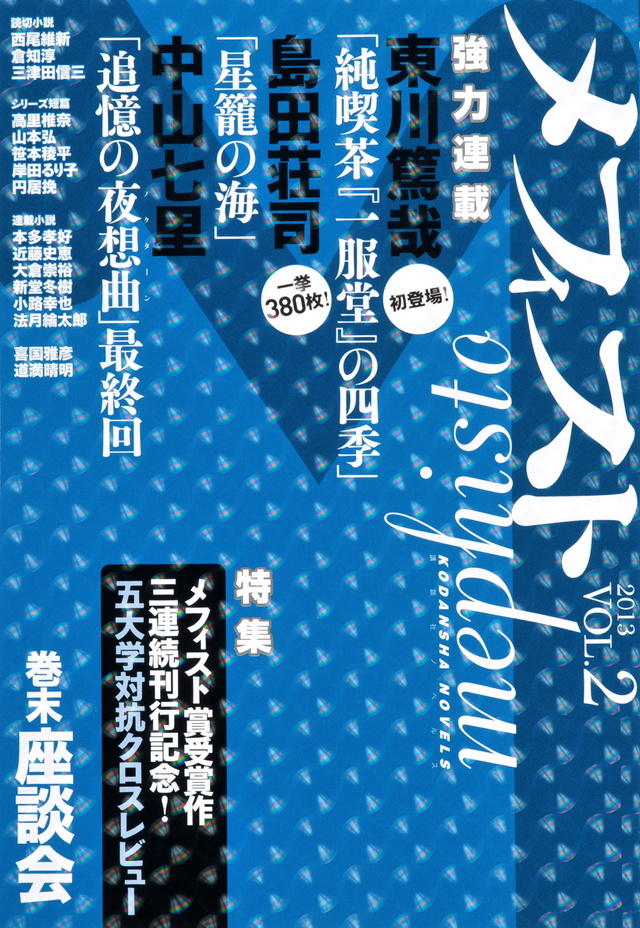

メフィスト 2013 vol.3 メフィスト 2013 vol.2

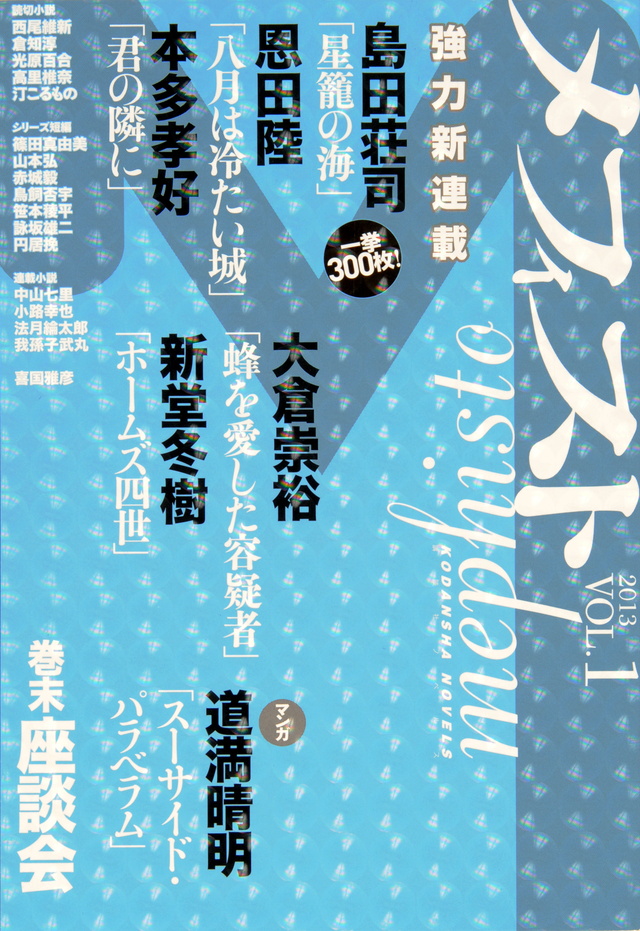

メフィスト 2013 vol.2 メフィスト 2013 vol.1

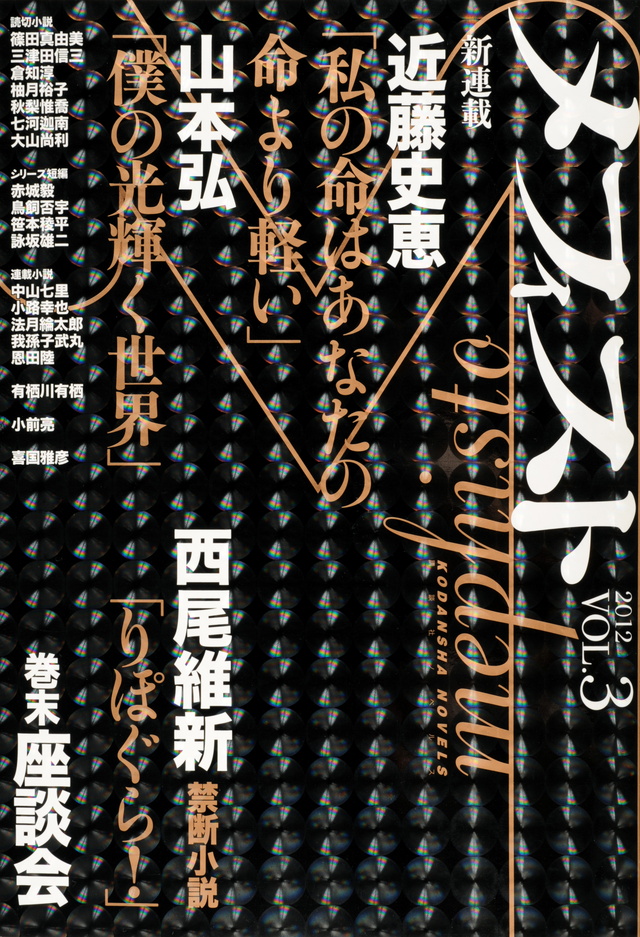

メフィスト 2013 vol.1 メフィスト 2012 vol.3

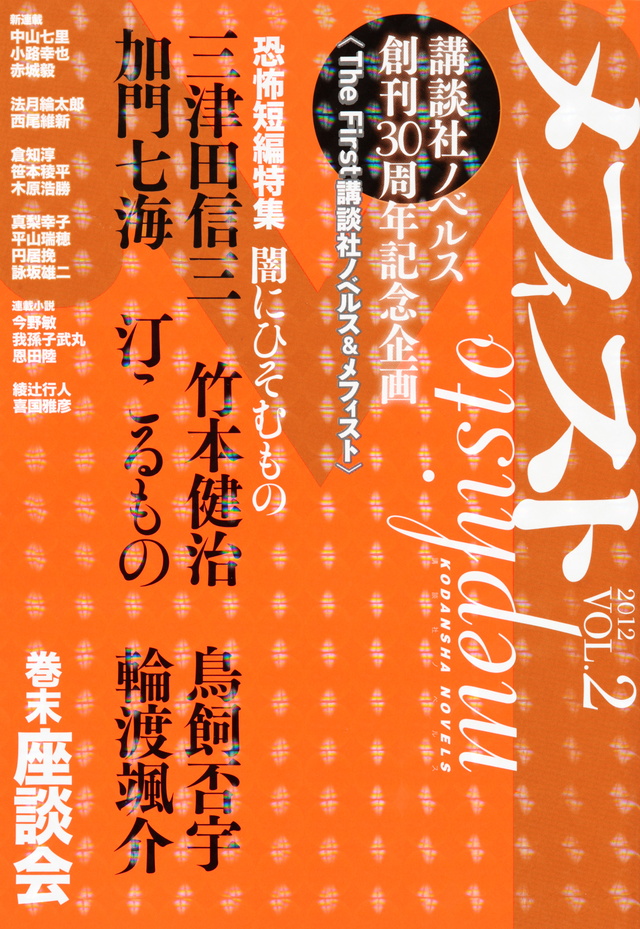

メフィスト 2012 vol.3 メフィスト 2012 vol.2

メフィスト 2012 vol.2 メフィスト 2012 vol.1

メフィスト 2012 vol.1 メフィスト 2011 vol.3

メフィスト 2011 vol.3 メフィスト 2011 vol.2

メフィスト 2011 vol.2 メフィスト 2011 vol.1

メフィスト 2011 vol.1 メフィスト 2010 vol.3

メフィスト 2010 vol.3 メフィスト 2010 vol.2

メフィスト 2010 vol.2 メフィスト 2010 vol.1

メフィスト 2010 vol.1 メフィスト 2009 vol.3

メフィスト 2009 vol.3 メフィスト 2009 vol.2

メフィスト 2009 vol.2 メフィスト 2009 vol.1

メフィスト 2009 vol.1